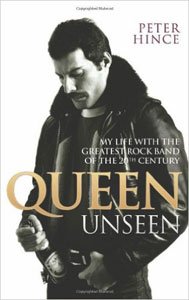

『クイーン・アンシーン:マイライフ・ウィズ・ザ・グレイティスト・ロック・バンド・オブ・ザ・トウェンティース・センチュリー』ピーター・ヒンス著

●第10章 ミュンヘンより

クイーンが初めて、ミュンヘンでセッションを行う間、私はしばらく、ロンドンに戻った。日本から船便で送り返していた残りの荷物が届き、その通関手続きをとる必要があった。私は、務めを果たすと、すぐにミュンヘンに引き返したいと思った。その時、電話が鳴った。

「ラティ?」。快活な業務連絡の声のトーンが、少し優しすぎるように思えた。

「そうだ……」

「ミュンヘンに届けてもらいたいものがあるのよ」

「驚いたなーいったい何だ? 重いのかい? 税関を通さないといけないのか?」

「フレディーなの」

フレッドも、数日ロンドンに戻っていた。だが、彼をミュンヘンに送り届ける同行者がいなかったのだ。フレッドは、決して一人で移動しなかった。いつも誰かが、行く先々に付き添った。彼のボディガードになり、話し相手をするのだろうか? まあ、ブリティッシュ・エアウェイズのファースト・クラスの乗り心地は、悪くなかった。だから、私は引き受けた。

もちろん実際問題として、選択の余地はなかった。

ヒースロー空港はあいにく、労働争議で混乱し、すべての便が、大幅に遅れていた。フレッドは、あらかじめ割り当てられたイギリスでの滞在日数を使い果たしていたため、すぐにでもミュンヘンへ発たなければならず、私たちは、気が気でなかった。

とにかく私は、ヒースローに直行し、運航のめどがつくまで、第1ターミナルのブリティッシュ・エアウェイズのカウンター周辺をうろついていた。私が、ミュンヘン行きのフライト情報をつかむと、フレッドはすぐさま、電話連絡を受けて、ケンジントンからM4を車で飛ばし、私と落ち合った。ロンドンもミュンヘンも、よく晴れた夏日で、機内の冷えたシャンパンが、渇いた喉を潤すにはもってこいだった。

ミュンヘン空港に着くと、フレッドの運転手をするピーターという地元の男が、レンタルのメルセデスで出迎えた。私たちは笑顔で、車に乗り込み、町の東部に、拠点のヒルトンに向かった。フレッドは再び、ゴージャスなスイートに落ち着くと、スタジオに行く前に、入浴したがった。私は、ミュージックランドに電話をかけ、フレッド本人が、今戻り、まもなくスタジオに到着すると伝えた。

フレッドは、バス・ルームでハミングしながら、トントンとリズムをとり、コードネームを叫んでいた。「D-そうだ、そして、C,で、G-ラティ、すぐに、ここへ来てくれ!」

「あの、バス・ルームの中に入って来いってことかい、フレッド? よくわからないんだが」

「いや、違う! ギターを持って来てくれ!今すぐに!」

彼は、体にタオルを巻きつけて、バス・ルームから出てきた。全身がまだ、びしょ濡れの状態だったが、彼はそのまま、スイートのリヴィングルームに駆け込んだ。私は、こういうアイデアが閃いた創造的瞬間のために備えられている、使い古したアコースティックを彼に渡した。フレッドはしばらく、ギターを爪弾いた。彼は、ステージでさえ、ピックもしくはプレクトラムを使わなかった。

フレッドは、一瞬の閃きを逃さず、ミュージックランドに駆けつけるよう、私たちに強要した。実際、どんな仕事を進めていようが、中断を強いられた。

彼は、バンドをスタジオに呼び出し、この新しいアイデアに夢中で取り組んだ。彼らは、演奏を練り、すぐさまレコーディングを開始した。その曲が、≪クレイジー・リトル・シング・コールド・ラヴ(愛という名の欲望)≫、世界的に大ヒットしたクイーンのシングルの一つだった。

私が彼とその場にいたのは、一つの特権だった。だが、どんなに長い間、フレッドと付き合っていようが、彼に受け入れられ、信頼され、大事にされるようになろうが、彼のそばにいると、心からリラックスできなかった。私たちは約20年にわたり、目覚ましい活動を共にしていたが、そこには常に、ある種の緊張感があった。

端的に言えば、フレッドは、オーラを放った。彼は、13万という観衆を前に、ステージに立とうが、朝食のテーブルで、歯をほじくろうが、二日酔いで、愚痴をこぼそうが、常にオーラを発していた。フレッドが、部屋に入ると――どんな部屋であろうと――独特の存在感が漂った。魅力的で神秘的な、他に類を見ない存在感だった。

私はミュンヘンで、フレッドが創造力を呼び起こす“マジック”をたびたび目撃した。彼が、一つの言葉やアイデア、フレーズやコード、あるいは作品に役立つ何かを探し求めているとき、彼は、頭を下げ、両手をこめかみに当て、指を少し広げて、まるでヴィブラートをかけるように、手と指を小刻みに揺すった。

椅子に腰かけている場合は、テーブルに両肘をつき、視線を下のほうに集中させながら、目に見えないエネルギーを受信するアンテナのように、わずかに広げた手を、震わせ、振動させた。彼は、ぶつぶつと独り言を言った。だが、探し求めているものを見つけるまで、長くはかからなかった。フレッドは、不意に立ち上がると、パンと手を叩き、決まって、「そうだよ!」と叫んだ。

それはまさに、驚きそのものだった。

私は、クイーンにいつも同行していたにもかかわらず、名声に対する免疫がなく、いろんなロック・スターや有名人と会って、感銘を受けたが、これだけは、断言できる。フレッドのような存在感を発する人物はいなかった。

そして彼は、本当にシャイで、内向的な性格の持ち主だった。

『Queen Unseen : My Life With The Greatest Rock Band Of The 20th Century』By Peter Hince

訳:中山啓子

[次回10/26(月)更新予定]

中山啓子

中山啓子