織田信長は弓を市川大介、兵法(剣術)を平田三位、鉄砲を橋本一巴に習ったと伝わる。馬術については決まった師を持たなかった。当時、小笠原流が礼法としての性質が強かったためとみられ、より実践的な鍛錬を求めたのであろう。

槍(鑓)については長宗我部元親の逸話が知られる。初陣を前に家臣から「敵の目を狙って突かれよ」と指導されたというもので、教えどおりに槍を使い、見事に2人の武者を討ち取ったという。

屋外の戦場と違い、狭く天井も低い屋内での戦いで必要とされたのが刀剣であった。剣聖と称された塚原卜伝に師事した足利義輝は御所でみずから刀を振るい、壮絶な最期を遂げたとされる。また日常の鍛錬としては木刀が好まれ、素振りや組討ちも盛んだった。戦場での素手や小刀での組討ちともなれば、やはり柔術が求められた。相手を組み伏せて首を取るという、ルール無用の格闘では日頃の鍛錬がよりものをいったであろう。

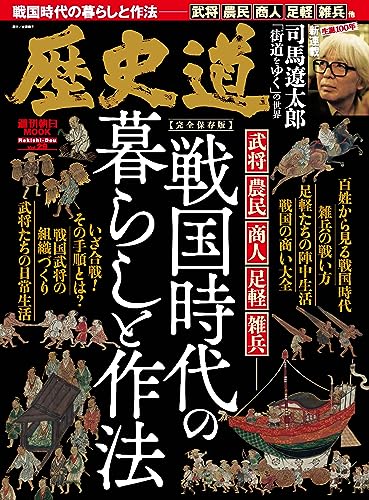

※週刊朝日ムック『歴史道Vol.29 戦国武将の暮らしと作法』から

こちらの記事もおすすめ 意外に質素でストイックだった?戦国時代の武将たちの「普通の一日の過ごし方」