一方、首都圏でも、首都直下地震が懸念されている。このなかで最も大きな被害を出すと想定されている「東京湾北部地震」はプレートの境界で起こる地震で、こちらも流体の影響を受けることはなさそうだ。一方、首都直下地震では、立川断層など内陸にある活断層が大きな地震を引き起こすことも想定されているが、中島教授はこうしたエリアでの流体の有無は「調査できていない」という。

「現状では、大きな地震や群発地震があり、その原因を探るために調査した結果として、流体を発見しています。そのため、例えば立川断層など近年まだ地震が起こっていないところについては十分に調査できておらず、首都圏の浅い地下に流体があるのか、また、あったとしてもそれをどう評価するのかも難しいところ。まだ研究途上です」

■自分が住む地域の地震発生リスクを知るには?

今回の能登半島での地震をきっかけに、ほかの地域の人たちも、改めて自分が住む地域の地震のリスクについて確認しておいたほうが安心だろう。自治体が公開している地震ハザードマップや、防災科学技術研究所の「地震ハザードステーション」などを見ると、各地で予想される最大震度や発生確率などを確認することができる。

ただ、地震の発生確率の見方には注意が必要だ。阪神・淡路大震災が起きる直前の発生確率は0.02%~8%。また、熊本地震もほぼ0~0.9%だった。中島教授はこう語る。

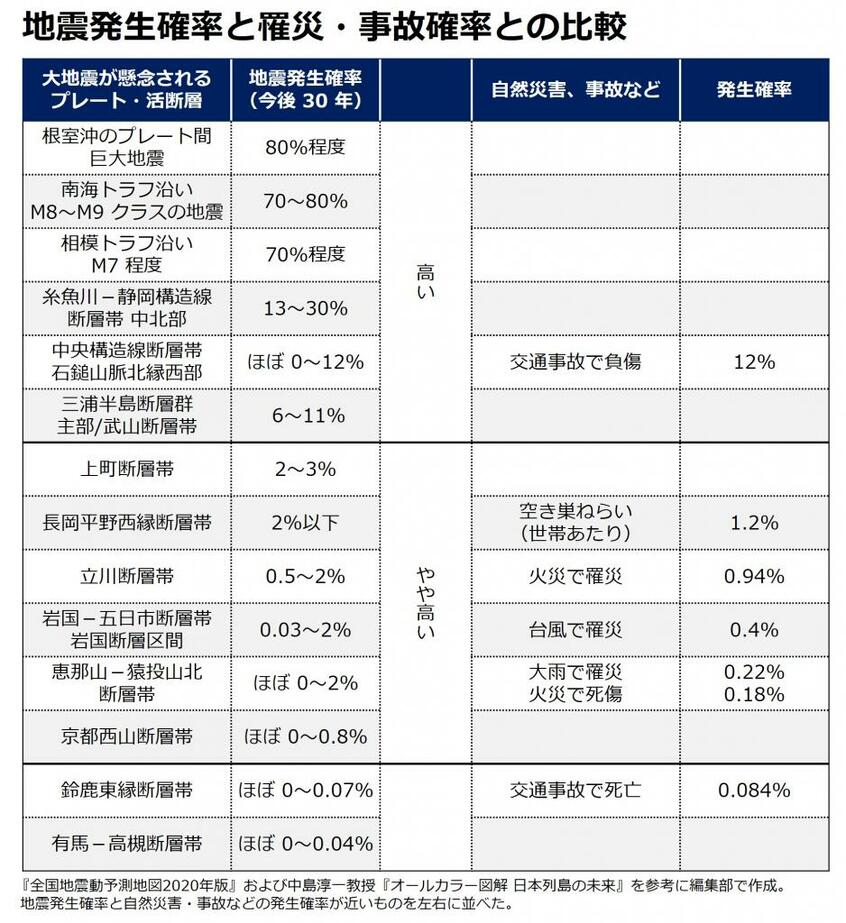

「確率の数字を見るととても小さいように見えますが、日常生活で備えていることと比べると決して低い数字ではないのです。例えば、30年間で台風や大雨で罹災する確率は約0.2~0.4%、火災は約0.9%、交通事故で死亡するのは約0.08%です。地震はいつ起こってもおかしくないと考えて、備えておく必要があります」

平松教授も「地震が起きていないと、正常性バイアスで、『自分は大丈夫』と思ってしまうが、地震はいつどこで起こってもおかしくない。改めて備えが十分か確認することが大切」という。この機会に気を引き締めて防災対策を見直したい。

(AERA dot.編集部・吉崎洋夫)