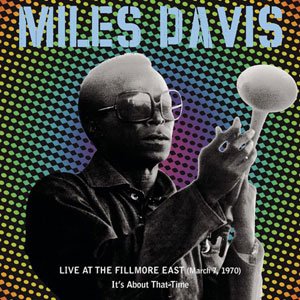

このアルバムには、1970年3月、マイルス・デイヴィスが初めてロックの殿堂「フィルモア・イースト」に出演したときのライヴがノーカットで収録されている。正確にはマイルスが出演したのは3月6日と7日。つまりここで聴くことができるのは2日目のステージということになる。ではマイルスはなぜ「フィルモア」に出演したのか。その背景には、3人の男それぞれの思惑があった。

まずは1人目のマイルス(当時44歳)。2枚組大作『ビッチェズ・ブリュー』の発売(70年4月)を控えたマイルスは、その「風変わりな音楽」がロックを聴いている若い世代に届くことを切望していた。つまりはレコード会社に対して「ロック・ファンに売ってくれ!」ということになる。この時期、マイルスはのちに「帝王語録」の上位に挙げられる有名な言葉を残している。「ジャズという言葉は使わないでくれ」

2人目にクライブ・デイヴィス(当時38歳)が登場する。クライブは、67年にCBSコロンビア・レコード社長に就任したが、同社はブリティッシュ・インベイジョン(ビートルズを筆頭とするイギリス勢のアメリカ侵攻)に乗り遅れ、早急に方向転換が求められていた。就任直後のクライブはアメリカ西海岸で行なわれたモンタレー・ポップ・フェスティヴァルでジャニス・ジョプリンと契約し、同社の立て直しと若返りに情熱を傾ける。その一環としてジャズ部門に目を向けたクライブは、マイルスとドン・エリス(トランペット/作編曲)に白羽の矢を立てる。若い層に食い込める可能性があるジャズ・ミュージシャンはこの2人だけに思われた。

3人目はビル・グレアム(当時39歳)。グレアムはサンフランシスコとニューヨークでロックの殿堂と謳われる「フィルモア」を運営し、毎夜複数のミュージシャンやグループを出演させていた。基本的にはロックを売り物にしていたが「あらゆる音楽を提供する」ことを目的とし、フォークやブルースやジャズその他のミュージシャンの出演も恒例化していた。すでに「フィルモア」にはチャールス・ロイド・カルテット(キース・ジャレット、ジャック・デジョネット参加)やバディ・リッチ等が「前座」として出演し、グレアムにとってマイルスは喉から手が出るほど欲しい「飛び切りの大物」だった。

こうして3人の思惑は一致し、マイルスの東西「フィルモア」出演が実現する。初出演は70年3月6・7日「イースト」。ステージを分けたニール・ヤングの『ライヴ・アット・ザ・フィルモア・イースト』のジャケットには、このときのビルボード(看板)の写真が大きく使われている。その後マイルスは70年の1年間を通じて「ウエスト」と「イースト」に連続的に出演し、会場を埋め尽くすロック・ファンから熱狂的に迎えられた。この一連の出来事において最も注目すべきは、男たちの動機や思惑がどうあれ、マイルスの新しい音楽が若い世代に受け入れられたという厳然たる事実にほかならない。

『ライヴ・アット・フィルモア・イースト』を歴史的な視点で捉えれば、ウェイン・ショーター脱退直前のライヴであること、発売前の新作『ビッチェズ・ブリュー』から《マイルス・ランズ・ザ・ブードゥー・ダウン》や《スパニッシュ・キー》等が取り上げられていること、デイヴ・ホランドがエレクトリック・ベースに専念していること(それまではアコースティック・ベースとの併用だった)等の注目すべき点が挙げられるが、やはりいちばんすごいのはマイルスだろう。その鋭いトランペット・ソロからは殺気すら伝わってくるようだ。念願のステージに立った思いが、マイルスをいつも以上に熱くさせたのかもしれない。[次回9/29(月)更新予定]