右下:Life

いわゆる「エイティーズ」を、ロック/ポップスの黄金期として懐かしく振り返る人たちがいる。エイティーズをテーマにしたコンピレーション・アルバムやボックス・セットが飛ぶように売れ、同テーマの番組がいくつも制作されて人気を集めるという時期もあった。しかし、日本でいえばバブル期とも重なるこの時代は、60年代からこだわりの活動をつづけてきた本物のロック・アーティストたちにとっては苦しいディケイドだった。苦々しく思い返す人もいるはず。「迷走」と受け止められる活動をつづけた人も少なくない。ニール・ヤングもそのひとりだった。

すでに書いたとおり、『ラスト・ネヴァー・スリープス』によってあらためて強烈な存在感を示したニールは、その時期に生まれた息子が重度の障害を負っていることを知り、衝撃を受けた。2年間はライヴからも離れ、治療方法や将来の展望に関する模索をつづけている。さらには、ヴィデオ時代の幕開け、CDやデジタル機器の急速な普及といった変化がつづくなか、彼は作品を発表するごとに方向性や表情を変えていった。保守的な発言や行動が原因で、離れていったファンも少なくなかったはずだ。レコード会社との深刻な対立などの事情から大半はCD化されていないこともあり、この時期の作品はまとめて紹介することとしたい。

81年発表の『リ・アク・ター』は、クレイジー・ホースとの録音。『ラスト~』の流れを汲むものだが、シンセサイザーが大きく導入されている。

翌年発表の『トランス』では、ヴォコーダーを駆使して「ニール2」という概念を打ち出した。ディーヴォとの交流や、映画『ヒューマン・ハイウェイ』が話題を集めたのも、この時期のことだ。

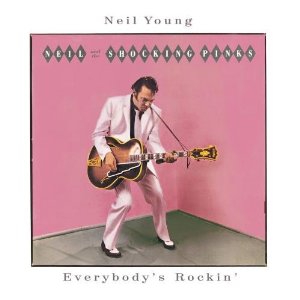

83年の『エヴリバディーズ・ロッキン』では、リーゼントとラメのスーツでロカビリー。

85年の『オールド・ウェイズ』は、ウィリー・ネルソンやウェイロン・ジェニングスをゲストに迎えた本格的カントリー(この時期に彼はファーム・エイドを設立している)。

スティーヴ・ジョーダンやダニー・クーチなどトップクラスのセッションマンたちと仕上げた86年の『ランディング・オン・ウォーター』では、1曲目から、ギターよりもシンセサイザーの音が目立つなという印象を受けたものだ。

87年の『ライフ』ではクレイジー・ホースとの再合流をはたしたものの、まだ方向性が定まっていなかった。

と、かなり距離を置いた書き方をしてしまったが、今後、アーカイヴ・プロジェクトでニールが彼自身の80年代をどう総括するのか、期待しつつ、見守っていきたいと思う。[次回9/23(月)更新予定]