孤立はひきこもり当事者を追い詰め、苦悩を深める。当事者同士が交流し、悩みや苦しみを共有する場や居場所づくりが広がりだしている。当事者やかつてひきこもっていた人たちも、発信を始めた。木村ナオヒロさん(35)は、大学受験の失敗をきっかけに、32歳まで10年近くひきこもった。当時は自分が「ひきこもり」とは思っていなかったが、専門家と出会って自覚し、「このままではまずいと気づいた」。

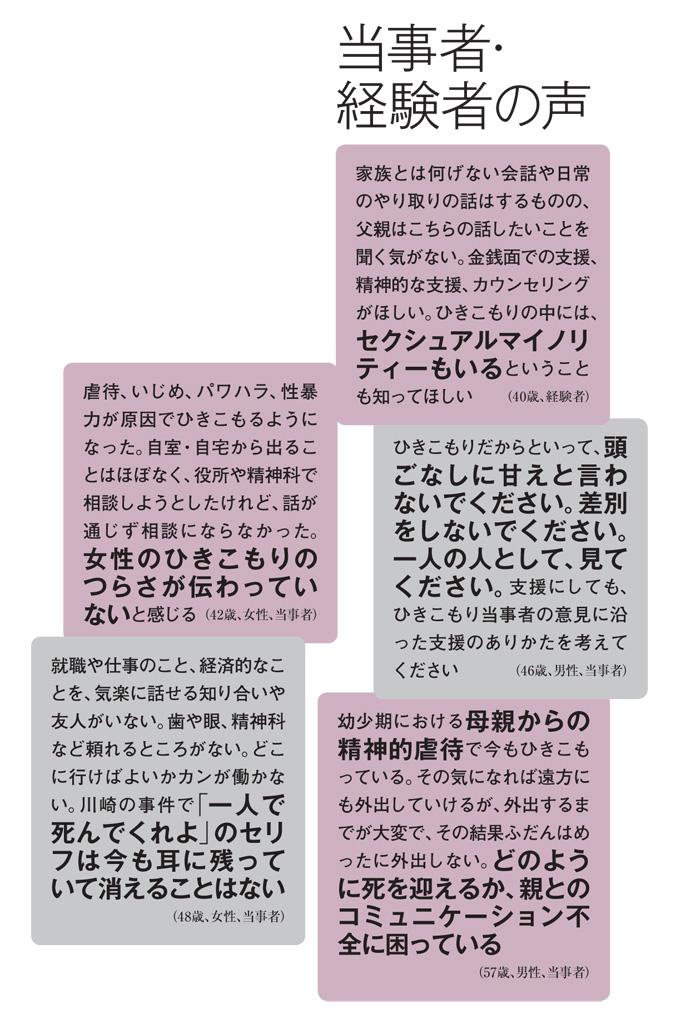

ひきこもり状態を脱して感じたのが、ひきこもりに対する社会の偏見だ。「怠け者」「甘えている」。ひきこもりへの支援といえば就労が中心で、ひきこもり当事者が抱えている問題の解決にはつながらないと感じた。

「当事者の声を伝えなければ」と、2016年11月に「ひきこもり新聞」を創刊。年齢も性別も、ひきこもりになったきっかけも違うさまざまな人の声を紹介する。母親に支配されてきた娘、履歴書の空白から働きたくても働けない中年男性、セクシュアリティーに悩む人もいる。新聞は人手が足りずに不定期発行だが、木村さんは力を込める。

「ひきこもりへの偏見をなくし、当事者が必要としていることを訴えたい」

ひきこもり当事者・経験者でつくるメディア「HIKIPOS(ひきポス)」の編集長、石崎森人(もりと)さんはこう言う。

「自分をがんじがらめにする必要も型にはめる必要もない。でも、かつては私もそうでした」