丸山部長は人事部の課長とともに、制度を設計した。勘案したのは職場の規模と、実際の育休の取得日数である。

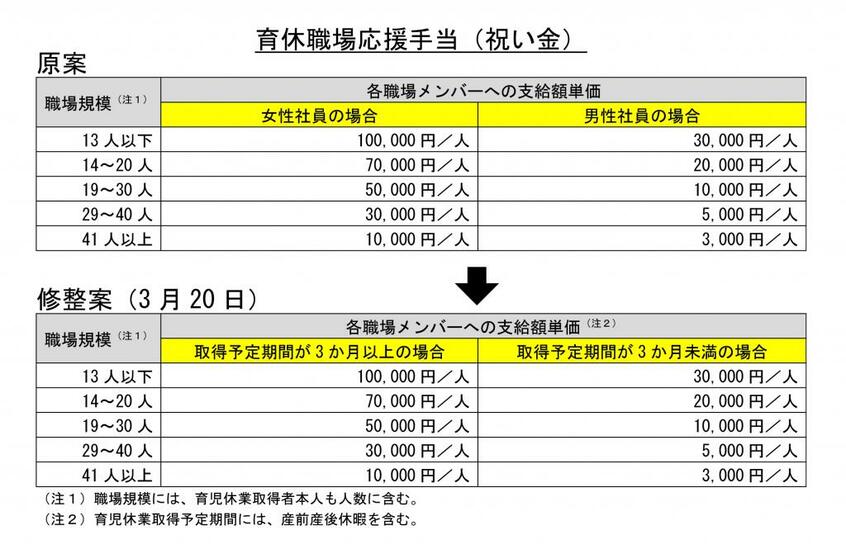

「今は男性と女性の育休の期間がかなり違います。女性は平均約17カ月(産休を含む)、男性は平均37日(法律上の育児休業取得日数[現在平均6.4日]と併せて取得する連続休暇やそれに続く土日・祝日を含めた暦日ベースでの育児休業・休暇等の平均日数)。その実態を踏まえて、女性が休んだときには多く支給するほうが本人の気兼ねが軽減できるし、まわりの社員の納得感も得られると思いました。それで最初は男女で支給金額に差を設けた」

冒頭で触れたように、この案が報道されるとインターネット上に賛同の声が一気に広まった。その一方で、「男女別でなければもっといいのに」という声も上がった。

「現状、男性の育休取得日数は女性に比べて短いですけれど、なかには子どもが1歳になるまで休みたい、という人もいるわけです。そういう声を聞いて、なるほど、と思った。今は少数派ですが、そういう男性を応援していかなければならない。そこで、性別ではなく、育休取得予定期間が3カ月以上か、3カ月未満かで区切って支給金額を変えることにしました」

なぜ、3カ月で区切ったのか?

「数は少ないですが、キャリアの断絶をできるだけ少なくしたいと、出産後、育休をとらない女性もいます。当社の場合、産前・産後休暇は約3.7カ月です。そこで、職場に早く復帰したいという女性の妨げにならないように、3カ月を基準にしました。また、産前・産後休暇の期間も育休取得予定期間に含めて判定するルールとしました。そうすれば、産後すぐに職場復帰してもまわりの人に10万円が支払われます(職場規模13人以下の場合)。また、男性社員の育休取得日数は、今は平均37日ですが、3カ月以上の取得を目指しやすくなります。今は少ない長期取得者も周囲からより受け入れられやすくなるでしょう。男性、女性、どちらの少数派に対しても背中を押せるような制度にしました」

経営陣に恵まれた

丸山部長は「本当に経営陣に恵まれたと思います」と語る。

「これまでに同様な仕組みを考えた人事担当者はたくさんいると思うんです。でも、そのような意見を下から上げたとき、変な制度じゃないか、とか言われてしまう可能性がある。ところがそれを、やろう、と言ってくれた。そんな『経営陣がすごい』というコメントがありましたが、確かにそうだな、と思いました」

社内の反応は上々という。

「お子さんのいる女性から『安心して2人目をもうけようという気持ちになれる』という声を直接聞きました。そのとき、ああ、これは本当に少子化対策にも貢献できるんじゃないか、と思いました。非常に嬉しく感じました」

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)

こちらの記事もおすすめ 【記事前半】賛同の嵐「育休で同僚に10万円」の三井住友海上 ネット記事の「至極真っ当」な書き込みで即改善も