世界屈指の情報量を誇る米国のニューヨーク公共図書館。「図書館はみんなのもの」という使命に従い、地域の課題解決にも乗り出している。

* * *

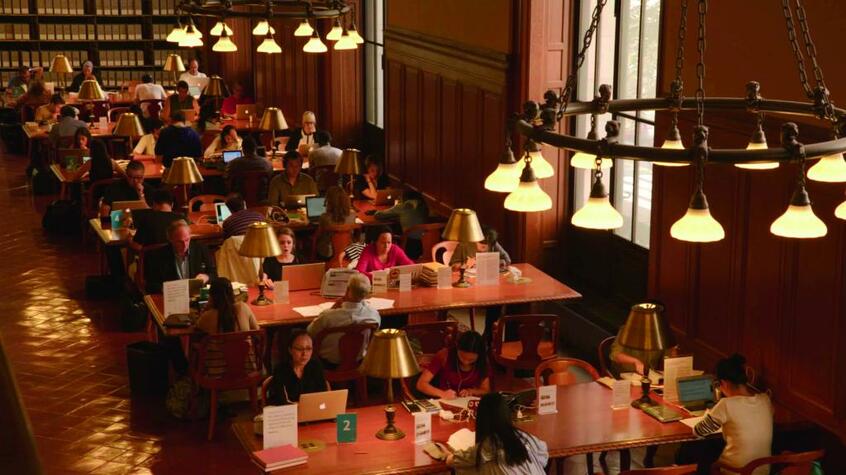

世界各国のブランドがひしめく5番街に威風堂々と立つ、米ニューヨーク公共図書館(NYPL)本館。誰でも入館できるが、ここは主に人文・社会科学の文献を集めた図書館だ。NYPLはさらに舞台芸術や黒人文化、科学・産業に特化した三つの研究図書館を抱え、所蔵する資料は5500万点を超える。一部は事前の申請が必要だが、皆が無料で閲覧できる。

蔵書を貸し出す通常の図書館も、市内各地に88館ある。だが、驚かされるのはこうした規模の大きさだけではない。利用者に無料で提供されるサービスが、移民対象の英語教育から高齢者のダンス教室まで、実に多様なのだ。就労支援では、面接の練習や仕事の紹介にとどまらず、ネクタイやブリーフケースまでも貸し出す。10代で出産した若い母親に寄り添い、子育ての相談にのるプログラムもある。

そんなNYPLの幹部や職員が社会における自分たちの役割を問い直し、議論を重ねる──。こうした場面を含む舞台裏を記録した長編ドキュメンタリー「ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス」(フレデリック・ワイズマン監督)が公開中だ。

上映に先駆けて来日し、本作にも登場する幹部役員キャリー・ウェルチさんに話を聞くと、「誰でもアクセスできる」という言葉が繰り返された。

「図書館は、民主主義と市民社会を生んだ場所。特に今の米国では、すべての人に対して開かれた存在である図書館の重要性が増しています」

「パブリック」という言葉を冠しているが、公立ではない。運営はニューヨーク市の助成金と民間の寄付で成り立っている。寄付の大半は個人によるもので、こうした募金活動もウェルチさんが統括する分野の一つだ。

映画では、図書館がデジタル革命と歩調を合わせつつ、いかに情報弱者を救済すべきか、アンソニー・マークス館長が役員たちと熱く語り合う場面がある。「ニューヨーク州では今も、約250万世帯が高速インターネット回線に接続していませんが、これは生きていくために必要な水がないことと同じです」

とウェルチさんは言う。