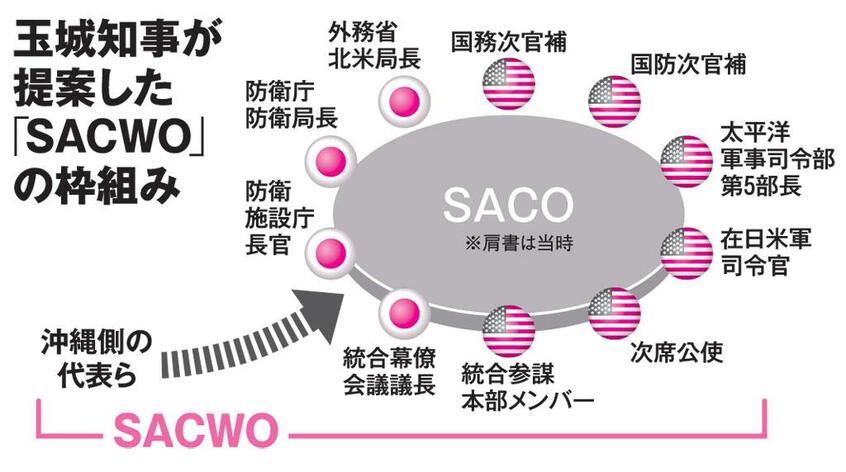

沖縄県の玉城デニー知事が提案した協議機関「SACO With Okinawa(SACWO)」。SACO(沖縄に関する日米特別行動委員会)に、沖縄県を加えた話し合いの場として機能する新しい機関として期待される。提案が日米の専門家から支持される中、現政権での設置に懸念の声も出ている。

* * *

SACWOの実効性に懐疑的な見方もある。

「SACWOの話を聞いてまず思い浮かんだのは、大田(昌秀)県政や稲嶺(恵一)県政のときに国、在沖米軍、県の現地レベルで定期的に開かれていた三者協議です」

こう話すのは、1997~2000年に外務省から沖縄県に出向していた山田文比古・東京外国語大学教授だ。

山田教授によると、当時の三者協議は実質的に「SACOの下請けで実務的・技術的な問題のみを取り扱う」機関だったという。山田教授は、日米が受け入れるとしても「せいぜいこの焼き直し」との見方を示し、「そうなれば政治的なてこになるのは程遠い」と悲観する。

仮に官邸や外務省・防衛省の高官、駐日大使、在日米軍トップなどが加わるハイレベルの協議会設置が実現した場合も、「日米両政府は従来の県内移設という基本方針を変えて臨むとは考えにくい」とし、「下手をすると、沖縄側もその枠内に引き込まれてしまうのでは」と危惧する。

ただ、山田教授が「唯一、このいずれにもならない可能性」として挙げるのが、政局の流動化だ。

「政権交代または首相の交代が起こり、沖縄に理解のある首相が誕生する場合です」

琉球大学・早稲田大学名誉教授で沖縄県と日米の交渉経緯に詳しい江上能義氏も、「ポスト安倍」を見据えた戦略としてSACWOの意義を見いだしている。

「政権交代も視野に入れた中長期的、かつ普遍的な協議会と見るべきです」

「辺野古」は軟弱地盤の改良工事や、知事が承認しない可能性の高い設計変更など、技術面、手続き面で工事の長期化が見こまれる。自民党総裁任期の再延長などがなければ、残り2年余の安倍政権の任期中に完成のめどが立つ状況ではない。SACWOが浮上する機会は、遠からずありそうだ。(編集部・渡辺豪)

※AERA 2019年3月18日号より抜粋