「特定技能」という在留資格で外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案。語学力と技能のテストだけで選別すると混乱が起きる。現場では懸念が広がっている。

* * *

「特定技能」という新たな在留資格で外国人労働者を受け入れる出入国管理法(入管法)改正案が7日、参議院本会議で可決、成立する見通しだ。衆議院での審議時間はわずか17時間15分。「拙速」と批判されながら、政権が法案成立を急いだ背景を、自民党中堅議員はこう話す。

「平沢さん(勝栄・党法務委筆頭理事)が『議論したらきりがない』と言ったが、その通りだろう。政権が強いときに、会期の短い臨時国会で一気に決めるしかないテーマだった」

政権が見据えるのは、来年に控える参議院選挙だ。

「当初、新たな在留資格の対象は5業種だったが、各業界団体の要請を受けて14業種に増やした。悲願の憲法改正に向け、通常国会にまで持ち込んで支持基盤の保守層を刺激するわけにはいかない」(前出の議員)

入管法の改正により、新たな在留資格「特定技能1号」「2号」が新設される。1号は日常生活に支障がない程度の日本語能力試験と、各業種を所管する省庁の技能試験などに合格すれば取得ができる。政府は新制度を導入する2019年度からの5年間に14業種で最大約35万人、初年度は最大約4万8千人を受け入れると試算している。

ただ、首都圏の「監理団体」の男性幹部は「技能実習制度の大半はうまくいっている。失踪者は全体の約3%に過ぎない」と語気を荒らげ、こう続けた。

「労働者保護などの問題から、新技能実習制度が始まったばかり。むしろ特定技能での労働者の受け入れ方に問題がある」

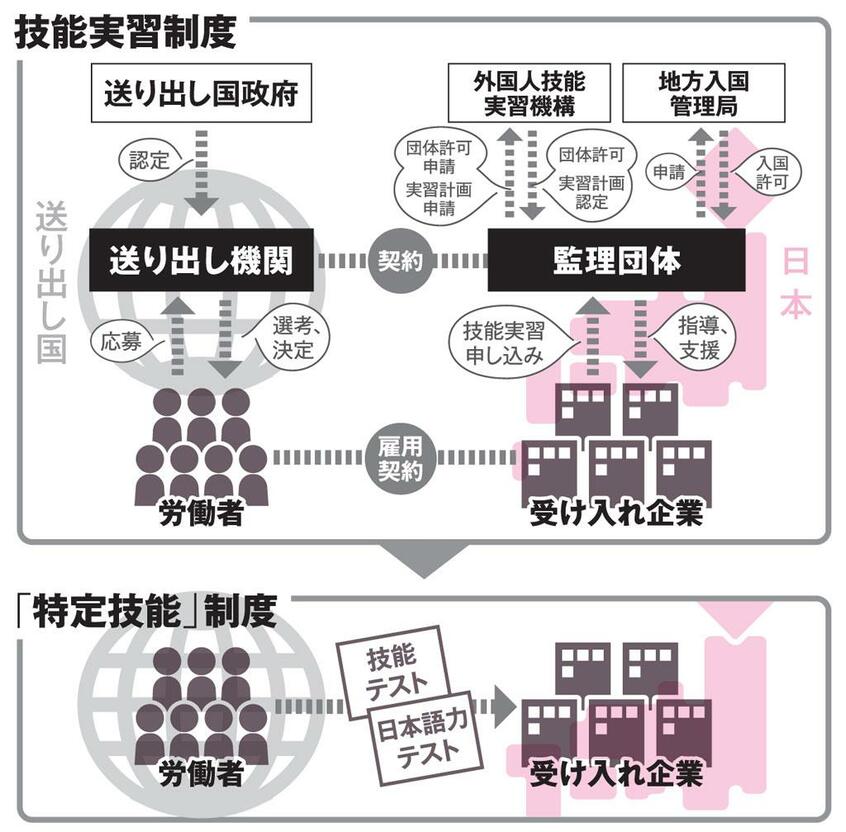

ここでまず、昨年11月に導入されたばかりの新技能実習制度をおさらいしておこう。

実習生は海外の「送り出し機関」が募集する。それを国内に迎える窓口になるのが「監理団体」だ。日本の企業は、監理団体を通して実習生と契約を結ぶ。監理団体や受け入れ企業は、法務省と厚生労働省が所管する「外国人技能実習機構」の監督を受ける。