発売中のジャズ・ジャパン誌と次号の2回にわたって、マイルス・デイヴィスとジミ・ヘンドリックスの共演レコーディングについて書いている。

今回の執筆のきっかけは、ローリング・ストーン誌(US)が報じた電報だが、前編では、その検証を含め、マイルスとヘンドリックスの共演がなぜ実現しなかったのかということについて書いた。ちなみに電報とは、マイルス、ヘンドリックス、トニー・ウイリアムスが連名で、ポール・マッカートニーに参加を打診したもの。詳しくは同誌を読んでいただきたいが、しかしこの電報は、全体を構成するパズルの最も小さな一片でしかなく、必要以上に重要視すると迷宮に迷い込むことになる。

マイルスとヘンドリックスの共演については、「マイルスのほうが共演を望んでいた」と考えると、誤った方向にいってしまう。これまで多くの人たちが、両者の共演について語ってきたが、すべてこの出発点で失敗している。それは「思い込み」といったほうがいいだろうが、その「根拠なき思い込み」や「そうであってほしい」「そうあるべきだ」という一方的な見方が、結局は「たんなるゴシップ・ネタ」の次元にとどまらせる要因となっていた。事実はそうではないということは、ジャズ・ジャパン誌の次号(8月22日発売)に書いたが、以下に基本的な情報とその見方・解読法をまとめておきたいと思う。

まず、マイルスは65歳まで生きた。ヘンドリックスは27歳で死んだ。したがってヘンドリックスに関するマイルスの発言は大量に残されているが、ヘンドリックスが語るマイルス論はほとんど残されていない。ただしこれはマイルス関連のみならず、ヘンドリックスの発言の絶対量の少なさに起因する。これはどういうことかといえば、マイルスのほうがより強くヘンドリックスとの共演を希望していたように、どうしても映る。

次に、そのマイルスが語るヘンドリックス論を鵜呑みにしている限り、「マイルスはヘンドリックスと共演したかった」としか読むことができない。ここには、本当に共演したいと思っていたら、共演は容易に実現していたという視点が著しく欠けている。

これに関連して、マイルスが子飼いのギタリストに「ジミのように弾け」といったことは知られている。だからこそ「マイルスはヘンドリックスと共演したかったにちがいない」という結論を持ち出す人が多いわけだが、そういう人たちは、「マイルスの言葉は字義どおり捉えてはならない」という鉄則を知らなさすぎる、あるいは忘れている。マイルスがいったのは「ジミのように」であり、重心は「のように」にある。つまりジミ・ヘンドリックスそのものは必要としていなかった、あくまでも「ジミのように弾ける」個性と衝撃力とオリジナリティを求めたにすぎない。くり返すが、ヘンドリックスそのものを必要としていたら、共演はとっくに、しかも一度ならず実現していただろう。

ヘンドリックスに関連して、マイルスが真に共演を望んでいたのは、黒人ドラマー、バディ・マイルスだったということは、改めて記しておく必要があるかもしれない。詳細は『マイルスの夏、1969』(扶桑社新書)に書いたが、マイルスは「フィルモア・イースト」でヘンドリックスと共演していたバディ・マイルスを聴き、結果的に『ジャック・ジョンソン』になるセッションに誘う。バディ・マイルスも承諾したが、どういうわけか連絡が取れなくなり、マイルスは急遽ビリー・コブハムを起用する。この時点の、マイルス史におけるコブハムの唐突な登場、すなわち「なんでここにコブハムがいるの?」という素朴な疑問は、これで氷解するだろう。

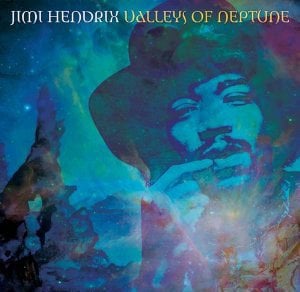

ではマイルスとヘンドリックスの共演がまったくのデマだったかといえばそうともいい切れず、真偽はともかく、ある側近は、マイルスとヘンドリックスが互いの自宅を行き来し、ヘンドリックスが書いた《シップス・パッシング・スルー・ザ・ナイト》をリハーサルしていたことを証言している。そのときマイルスはミュート・トランペットを吹き、ヘンドリックスはアコースティック・ギターを弾いていたという。もっとも初登場音源で構成された『ヴァリーズ・オブ・ネプチューン』に収録された同曲(エクスペリエンスによるリハーサル・テイク)を聴く限り、しっとりとしたブルースではなく、軽いシャッフルの明るい曲になっている。ミュートもアコースティック・ギターも似合わないが、テンポを変えていたということかもしれない。

もう一点、ギル・エヴァンスとの共演は実現に向けて進行していたが、これについてはジャズ・ジャパンの次号を読んでいただきたい。ともあれ、いずれマイルスとヘンドリックスの2人だけに焦点を合わせた物語を書いてみたいと考えている。[次回8月12日(月)更新予定]