●チャールス・ミンガス(1922‐1979)

ジャズ・ベース史上の巨人

チャールス・ミンガスの功績で重視されるのは、サウンド・クリエイターとしてだろう。奏者としての腕前がそれほど語られないことでは、ミンガスが敬愛してやまなかったデューク・エリントン(ピアノ)に通じる。たしかに、壮大で脂ギッシュなミンガス・ミュージックのインパクトは大きい。しかし、ミンガスがジャズ・ベース史上有数の巨人であることも、少し傾聴すればすぐにわかる。天才ジミー・ブラントンのオーソドックスな面を発展させたのがレイ・ブラウンなら、アグレッシヴな面を発展させたのがミンガスだ。

メキシコとの国境沿い、アリゾナ州ノガレスに生まれ、ロスで育つ。8歳になると父親にトロンボーンを買い与えられるが、モノにできず、やがてチェロに買い替えられてしまう。高校までクラッシックを演奏していたが、39年の夏、旧知のバディ・コレット(マルチ・リード)の薦めでベースに買い替え、ジャズの道を歩みだす。ほどなくレッド・カレンダーの演奏に接して師と思い定め、教えを受け始めた。『ミンガス自伝・敗け犬の下で』によれば、アルコ・ソロによる《ボディ・アンド・ソウル》に感激したからだという。

その描写はジミー・ブラントンの演奏(注1)を彷彿させる。事実ならカレンダーがブラントンに先んじていたことになるが、にわかに信じがたい。ブラントンのことはあまり語らず、カレンダーとの衝撃的な出会いを語る、ミンガス一流の脚色ではないかと思う。ブラントンが表舞台に登場するのは39年の秋以降、カレンダーの教えを受け始めた時期と重なる。両者のブラントン摂取にタイムラグはなかったのではないか。もっとも、当時のミンガスの実力からいって、カレンダーなくしてブラントン摂取は適わなかっただろう。

アグレッシヴ派の開祖

卒業後は多くの職で生計を立てつつ演奏活動を続ける。40年はリー・ヤング(ドラムス)のバンドで、41年から43年はルイ・アームストロング楽団で演奏した。43年春の放送録音への参加説があるが、45年2月のビリー・ホリデイ(ヴォーカル)のライヴが最古の記録ではないか。ソリッドな響きは紛れもなくミンガスだ。ニューヨーク・フィルの元主席ベーシストの教えを受け始めたのはこの頃だろう。ベースほどアカデミックな訓練がものをいう楽器はない。5年間の訓練も、ミンガスをベースの巨人たらしめた一因だと思う。

6月の初リーダー録音でブラントン系のソロが聴ける。46年1月の自楽団の《シャッフル・ベース・ブギ》、ライオネル・ハンプトン楽団(46年~48年在籍)での47年11月の《ミンガス・フィンガース》、48年8月の《ボディ・アンド・ソウル》もブラントン色が濃厚だ。11月の自楽団の《ジーズ・フーリッシュ・シングス》も同様だが、ほぼ出来あがってもいて、49年になると音の選択がモダンになる。50年にレッド・ノーヴォ(ヴァイブ)のトリオに加わり、インタラクティヴな高速度プレイに揉まれ、スタイルを完成させた。

トリオでの最終録音となる51年4月の《ゴッドチャイルド》では、3コーラスにわたって圧巻のソロを繰り広げる。当時、これだけ弾けるベーシストは見当たらない。アグレッシヴなベースの在り方を確立したのはミンガスだ。スコット・ラファロとも、それほど隔たりはないと感じる。51年以降のトミー・ポッター、ウエスト派ではレッド・ミッチェルとジョージ・モロウ(注2)、イースト派ではパーシー・ヒース(ミンガスの教えを受けた)とビル・クロウ、より若い世代では初期のスティーヴ・スワローに影響が見られる。

注1:40年10月に録音された、エリントンとのデュオ演奏。

注2:ミッチェルはハンプトン・ホーズ(ピアノ)の『ザ・トリオ Vol.1』で、モロウはクリフォード・ブラウン(トランペット)の『モア・スタディ・イン・ブラウン』で、ミンガスの《ジーズ・フーリッシュ・シングス》に傾斜したソロを残している。

●パーシー・ヒース(1923‐2005)

見過ごされがちな巨匠

パーシー・ヒース、ファンの話題にのぼることは、まずない。《夏の日の恋》のパーシー・フェイスとまちがわれる始末だ(ホンマかいな)。ヒースの偉大さが見過ごされがちなのは、通算で40年もモダン・ジャズ・クァルテット(MJQ)の屋台骨を支え続けたことで、アピールの度合いが低いからだろう。しかし、多くのベーシストが異口同音に絶賛する巨匠だ。さらに、連載のテーマに即していえば、レイ・ブラウンとミンガスがバップ・ベースを脱したあと、真にモダンなベース奏法を確立したのはヒースにほかならない。

ノースキャロライナ州ウィルミントンで生まれ、フィラデルフィアで育つ。弟のジミー(テナー)とアルバート(ドラムス)もジャズの道に進んだ。8歳でヴァイオリンを始め、学校のオーケストラで演奏した。44年に陸軍にとられ、戦闘機乗りを務める。戦後、グラノフ音楽院でベースを学んだ。やがて地元のクラブに雇われ、ハワード・マギー(トランペット)と出会う。47年から48年は、ジミーとともにマギーのバンドに加わってツアーに出た。初録音は47年12月、アル・スティール(テナー)名義だがLP化されていない。

モダンなベース奏法を確立

48年2月のマギーの録音では、辛うじてバップ・ベースであることは聴きとれる。5月のマギーの録音ではブラウンがモデルだったことが知れるが、ビート感と音の選択はモダンだ。アカデミックな教育の賜だろう。49年、兄弟はニューヨークに移り住む。50年4月のスタン・ゲッツ(テナー)の録音では、トーンといいタッチといい、ソロといいバッキッングといい、ミンガスを思わせる。ミンガスの名が広まる前で、ヒースがミンガスの教えを請うのは後年だが、それは次元の異なる話で、早くも感化されていたのではないか。

51年1月のソニー・ロリンズ(テナー)の録音で、太く美しいトーン、正確な音程、的確な音の選択によるモダンな奏法が確立されている。52年、ヒースはブラウンの後釜でMJQに加わり、ミンガスとジョン・ルイス(ピアノ)の薫陶を受け、さらに成長した。ヒースがズバ抜けていたことは、同時代のベーシストを聴けばわかる。マイルス・デイヴィス(トランペット)が好んで使った(注)ことが格好の証左となろう。ダグ・ワトキンスが影響を受けている。そして、おそらくポール・チェンバースとスコット・ラファロも。

注:51年1月から55年8月まで、スタジオ・セッションの7割にヒースを起用している。クラブの仕事でもしばしば使った。ヒースにはマイルスの“箱書き”が付いていたのだ。

●ポール・チェンバース(1935‐1969)

ファースト・ベースマン

聴き手にとっても、ベースは奥深い楽器だ。なかでもポール・チェンバースは、中庸が仇となってわかりやすいほうではない。長く未熟な耳と粗末なオーディオ機器のせいにしていた。のちに先人たちの偉業を知るにつれ、オリジナリティに疑問を抱くようになる。ハード・バップを代表するベーシストという位置づけに異を唱えるつもりはないが、少なくとも「天才」は褒めすぎではないかと。だからといって、影響力を発揮しなかったというのではない。中味はさておいて、そのスタイルが標準として広まったのは事実だろう。

ペンシルバニア州ピッツバーグで生まれ、デトロイトで育つ。バリトン・ホーンとチューバを経て、ベースを手にする。54年4月まで地元で活動し、ポール・クイニシェット(テナー)のバンドに加わってツアーに出た。11月に同バンドで初録音に臨む。重いトーンは別にして、バッキングもソロも、52年以降のオスカー・ペティフォードとの識別は難しい。ここから録音ラッシュが始まる。ロン・カーター以前では最多出場記録保持者だろう。参加セッションは326にのぼった。全数検査は勘弁してほしい。命に別状はなかろう。

ベース・オン・トップ

なかなか変化は起こらない。チェンバースは、ひたすら金太郎飴を切り続ける。55年の秋、マイルス・クインテットに迎えられた。マイルス・マジックによって変貌するかと思いきや、かけなかったのか効かなかったのか、それまでと大差ない。57年の半ば、ようやく変化が起こった。ソロはオスカー色をとどめるが、バッキングで音の選択が的確になり、加えて躍動的になる。誰よりもヒースに近いと思う。直接にせよ、従兄のワトキンス経由にせよ、ヒースに影響されたのではないかと見る。変貌のきっかけは見当がつかない。

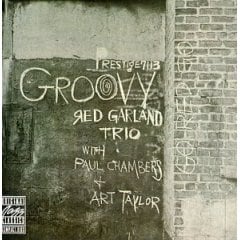

一皮むけた演奏は7月のリーダー作『ベース・オン・トップ』で、二皮むけた演奏は8月のレッド・ガーランド(ピアノ)作『グルーヴィー』で聴ける。後者では心底“うまい”と思う。録音年月の異なる演奏が収録され、変遷も手短に追える。思うに、それまでの演奏は“名前で”聴いていたのかも。ともあれ、チェンバースは“ベース・オン・トップ”に見合う力をつけた。それを3種混合ワクチン(注)の効能とするなら、「天才」とは呼べまい。影響を受けた大物に初期のカーターがいる。本人は否定するが、そっくりだ。

注:大まかにいえば、バッキングはヒース、ピチカート・ソロはオスカー、アルコ・ソロはブラントンがモデルだということ。余計なお世話だが、悪趣味なアルコ・ソロを愛でる方は耳を調律したほうがいいと思う。

●スコット・ラファロ(1936‐1961)

ジャズ・ベース史上の天才

ジャズ・ベース史上で本物の天才は、ブラントン、ミンガス、スコット・ラファロの3人だと思っている。真の意味でいえば、ジャズ・ベースを創始したのはブラントン、発展させたのはミンガス、革新したのはラファロにほかなるまい。ラファロは、斬新なアプローチでベースの表現力を飛躍的に高め、ビル・エヴァンス(ピアノ)、ポール・モチアン(ドラムス)とのコラボでピアノ・トリオをピアニスト・ワンマン型から三者対等のインタープレイ型に刷新した。ジャズ・ベース史はラファロの出現でも画されることになる。

ニュージャージー州ニューアークで生まれ、ニューヨーク州ジェニーヴァで育つ。小学校でピアノ、中学でクラリネット、高校でテナーを始めた。53年の夏、進学に備えてベースを学ぶ。イサカ音楽院ではクラリネットを専攻した。55年の春に中退してベースに専念、夏にR&Bバンドでプロになる。秋にはバディ・モロウ楽団に入ってツアーに出た。56年の秋にロスで退団、57年5月までチェット・ベイカー(トランペット)のバンドで演奏する。12月にシカゴに赴き、パット・モラン(ピアノ)のトリオに参加、初録音に臨む。

前人未到の奏法を切り開く

トリオがベヴ・ケリーを伴奏したヴォーカル盤と、ソロ・ピアノを含むトリオ作がある。2年あまりの経験とは思えない堂々たるバッキングだ。乾いたトーンと高音域の多用は別にして、正確な音程による的確なラインはヒースに近く、ミディアム系の低音域ではブラウン風の修飾も見せる。トリオ作で聴けるソロが凄い。高速で弾き出す斬新な奏法を早くも打ち出している。あまりに隔絶していて、何に触発されたのか見当がつかない。前代未聞、天才の天才たる所以だ。58年の初めにロスに戻り、ライトハウスなどで活動する。

ロスでの諸作に変化は見られない。楽想が保守的でラファロも完成の域とくれば当然だ。これで終わっていたら、ジャズ・ベース史は違ったものになっていただろう。59年4月にニューヨークに移り、秋にエヴァンス・トリオに加わる。対位的な奏法を切り開いていく前人未到の歩みについては、またの機会に譲らせていただく。ラファロの革新は後進に絶大な影響をおよぼした。大物ではエディ・ゴメス、デイヴ・ホランド、ミロスラフ・ヴィトウスがいる。チャーリー・ヘイデンが継承したのはスタイルではなくて精神だろう。

次回は最終章のドラムスに入らせていただく。

●参考音源(抜粋)

[Charles Mingus]

Jazz at the Philharmonic/Billie Holiday (45.2 Verve)

The Young Rebel/Charlie Mingus (45.6-53.10 Proper)

[Percy Heath]

Jazz in Paris-Bebop/V.A. (48.5 Universal)

Stan Getz Quartets (50.4 Prestige)

Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet (51.1 & 53.10 Prestige)

Modern Jazz Quartet (51.9 & 52.4 Savoy)

[Paul Chambers]

The Complete Paul Quinichette on EmArcy (54.11 EmArcy)

Cookin'/Miles Davis (56.10 Prestige)

Groovy/Red Garland (56.12, 57.5 & 8 Prestige)

Bass on Top/Paul Chambers (57.7 Blue Note)

[Scott LaFaro]

Complete Trio Sessions/Pat Moran (57.12 Fresh Sound)

For Real/Hampton Hawes (58.3 Contemporary)

The Broadway Bit/Marty Paich (59.1 Warner Bros.)

Portrait in Jazz/Bill Evans (59.12 Riverside)