/吉田修一(よしだ・しゅういち)1968年生まれ。2002年「パーク・ライフ」で芥川賞。『パレード』(山本周五郎賞)、『悪人』(大佛次郎賞、毎日出版文化賞)、『横道世之介』(柴田錬三郎賞)、近著に『逃亡小説集』

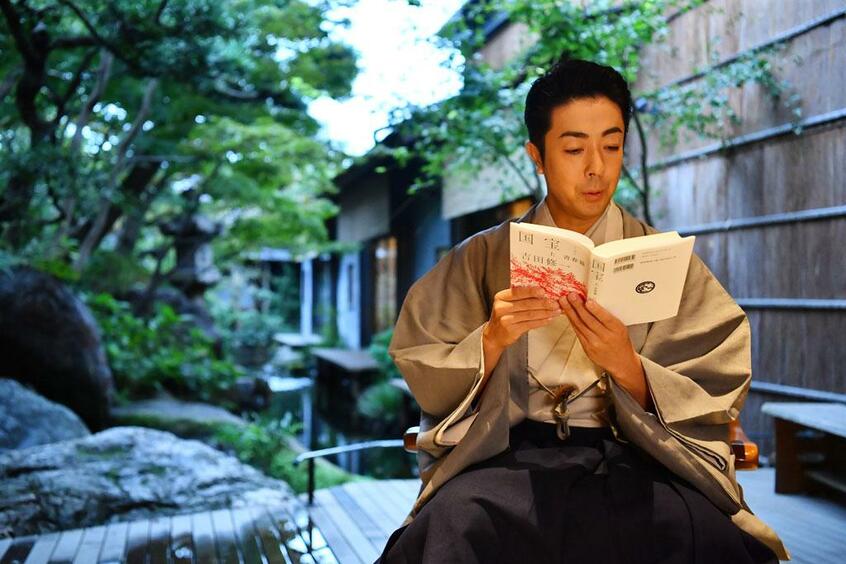

(撮影/写真部・東川哲也)

吉田修一著『国宝』が、尾上菊之助の流麗なナレーションで響く。そんなオーディオブックとして配信が始まった。希代の歌舞伎役者の一代記を描いた作者と、今ひときわ光を放つ役者が語り合った。

* * *

尾上:『国宝』は歌舞伎の匂いをまとった作品ですね。巻末のほうに書いてある膨大な資料の数もそうですし、吉田先生が歌舞伎の楽屋に通われ取材をされ、苦労を重ねてこられた。歌舞伎を知らない方でも歌舞伎の世界というものを身近に感じていただけると思います。

吉田:『国宝』を書くにあたり、ご縁あって黒衣をしながら、舞台のごくごく間近で取材をさせてもらえました。まさに歌舞伎の世界の方々の匂いをかぐような感じでした。それで自分なりに書けた作品だったので、菊之助さんから「歌舞伎の匂いをまとった」という言葉をいただいて嬉しいです。

尾上:『国宝』の最後に、この作品を亡き父に捧ぐ、と書かれていますよね。

吉田:たまたま連載中亡くなったんですよ。そういうのが作家の巡り合わせなんでしょうけど、歌舞伎の世界って父親と息子の物語がとても多いわけじゃないですか。その世界を追い求めている時に亡くなるんだな、って。

――主人公喜久雄は故郷長崎から、大阪の歌舞伎役者のもとへ修業に旅立つ。朝日新聞連載でそんな展開が進む中、吉田さんの父は世を去った。

尾上:喜久雄が旅立ちの前、父の仇を討とうと挑む時、<自分の父親がその人生の最後を負けで終わるなど、到底、息子には我慢ならないことなのでございます>というくだりに、すごくぐっときました。

自分にとって父というのは憧れですし、父の背中を見て歌舞伎の道を目指しました。今も父を越えたい、と思って歌舞伎の世界に身を置いています。その思いとは少し違うかもしれませんが、喜久雄にとっての父親の大きさというものが、自分の父への思いとリンクするところがあります。

吉田:ご自分の中では息子が何%ぐらいで、父親が何%ぐらいですか。例えばお父さんがいて息子さんがいらっしゃいますから、ご自身の、自分が息子として生きている部分と父親として生きている部分は。

尾上:半々ですね。息子の初舞台の時に父ってこういうふうにして自分のことを守ってきてくれたのかということが身に染みてわかりました。また、父が40代で味わってきた芸の厳しさというものを、今の自分もひしひしと感じていますので、ちょうど半々だと思います。

吉田:40代の芸の厳しさ、といいますと。

尾上:20代の時は教えていただいたことを真似(まね)ることが基本です。ただ、模倣して、なんでできないんだろうってもがき苦しんでましたね。30代になると身体の使い方を意識するようになりました。