いつまでも健康で若々しく──。そんな願いを込めて老若男女が頼りたくなるのが、サプリメントや健康食品だ。健康維持や増進に一役買う一方で、有効性の根拠が不明なものもあり、健康被害も後を絶たない。信頼性の高い情報を知る医師や専門家に取材し、選び方、摂り方、注目する成分をまとめた。

* * *

矢野経済研究所の「健康食品市場に関する調査(2019年)」によると、サプリや健康食品の市場規模は年々上昇し、18年度には前年度比1.4%増の約7813億6千万円(見込み)。東京都が都民を対象に実施した調査(16年)では、「この1年間に健康食品を利用した」と答えた人が約66%いることがわかった。

サプリや健康食品はそれだけ身近な存在なのだが、日本で流通する商品は玉石混交だ。今年9月にはダイエットサプリ「ケトジェンヌ」で健康被害が起こったことを消費者庁が公表。「無理せず健康的にスリムなボディーになることができます」といった宣伝文句に惹かれて摂取した人から、「飲んだら下痢をした」「おなかの調子が悪くなった」などの消化器症状の訴えが相次いだ。ほかにも、消費生活相談データベースによると、国民生活センターに寄せられる相談は、16年以降、毎年3500件ほどにのぼっている。

国内外の健康食品に詳しい日本健康食品・サプリメント情報センター(Jahfic)理事の宇野文博さんは背景を説明する。

「欧米では、健康食品を医薬品と食品とは別の『ダイエタリー・サプリメント』として定義づけ、きびしい管理のもとで製造販売されていますが、日本では製造や販売に規制がない。健康食品は(規制の対象の)医薬品ではないからです」

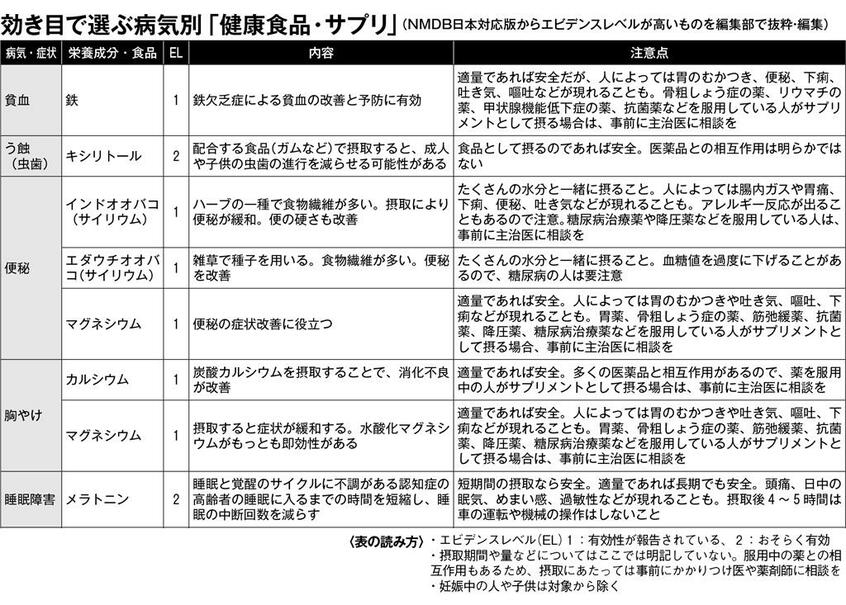

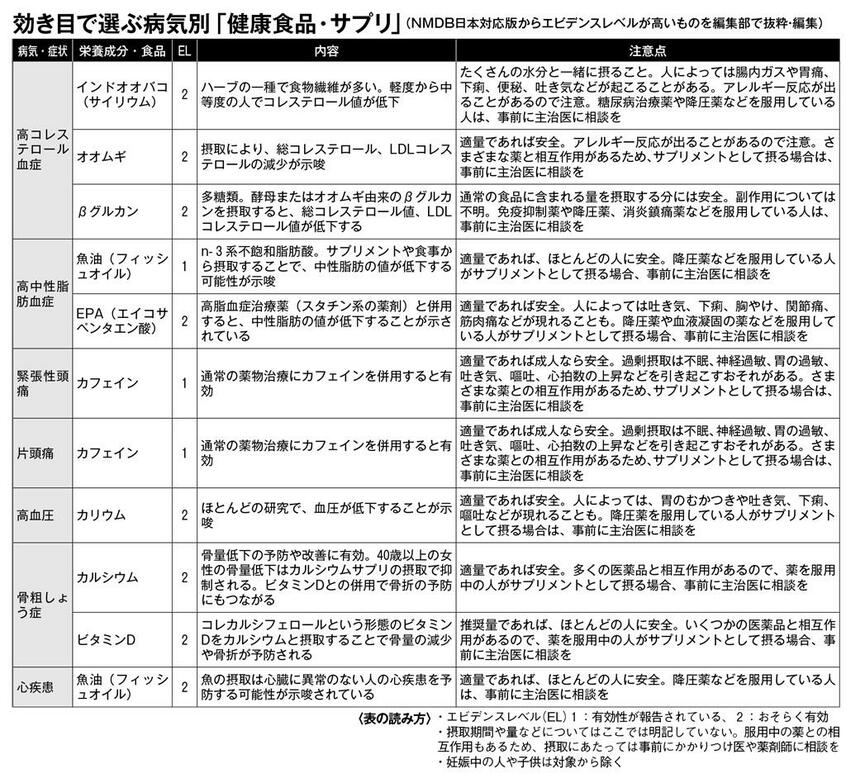

海外の医学誌から栄養成分の有用性について日々リサーチをしている、内科医で常葉大学健康科学部教授の久保明さんは、「海外では医薬品のように健康食品の有効性を検証する臨床試験が数多く実施されている」と話す。例えば、以下は、最近報告された論文の一部。研究者だけでなく、消費者も知りたい情報だ。

▼血液中のビタミンD濃度が低い人ほど死亡率が高く、ビタミンDを摂取することで、死亡率がわずかだが有意に低下した

▼乳がんと診断された後にサプリや食事でビタミンCの摂取を増やすと、死亡率が低くなる

▼サプリや食事でDHA(ドコサヘキサエン酸)・EPA(エイコサペンタエン酸)の摂取が多いと死亡率が有意に低い