ジャーナリストの田原総一朗氏は、統一地方選挙の低い投票率から、将来へのあきらめムードが国民の間で漂っていると指摘する。

* * *

4月7日に第19回統一地方選前半戦の審判が行われた。そこで、意外なことを知らざるを得なかった。

人口減少、少子高齢化が進む中で、最もダメージを受けているのは、大多数の地方自治体である。

このコラムで、以前に一度記したが、ほとんどの地方自治体は、人口が減っているのに、魅力のある企業が少ないということで、若者たちの多くが東京や名古屋などの大都市に出ていってしまう。

そのために多くの地方の企業は人手不足で、経営が悪化し、地方自治体の経済は落ち込んでいる。

だから、今、最も大事なことは地方自治体の活性化なのだが、その当事者は当然、自治体の住民である。

ところが、今回の統一地方選前半戦での投票率は道府県議選が44.08%であった。第1回(1947年)の投票率は81.65%であったのに、それが半分近くに落ち込んでいるのである。

これはどう捉えればよいのか。

さらに、ショッキングな事実を知らざるを得なくなった。

4月14日に86市長選と294市議選、東京特別区の11区長選と20区議選が告示されて、統一地方選の後半戦がスタートした。

市長選には計161人が立候補したのだが、全体の31.4%に当たる27市は立候補者が1人しかおらず、無投票当選が決まったのだ。

市長選の31.4%が無投票当選、つまり、複数の候補者が出ないというのは、市長になることに魅力がないというよりも、市長になって何をすればよいのかがわからない住民が大多数なのだろう。

そして、投票率が落ち込んでいるのも、投票してもどうせ状況は何も変わりはしないとあきらめている、ということではないか。

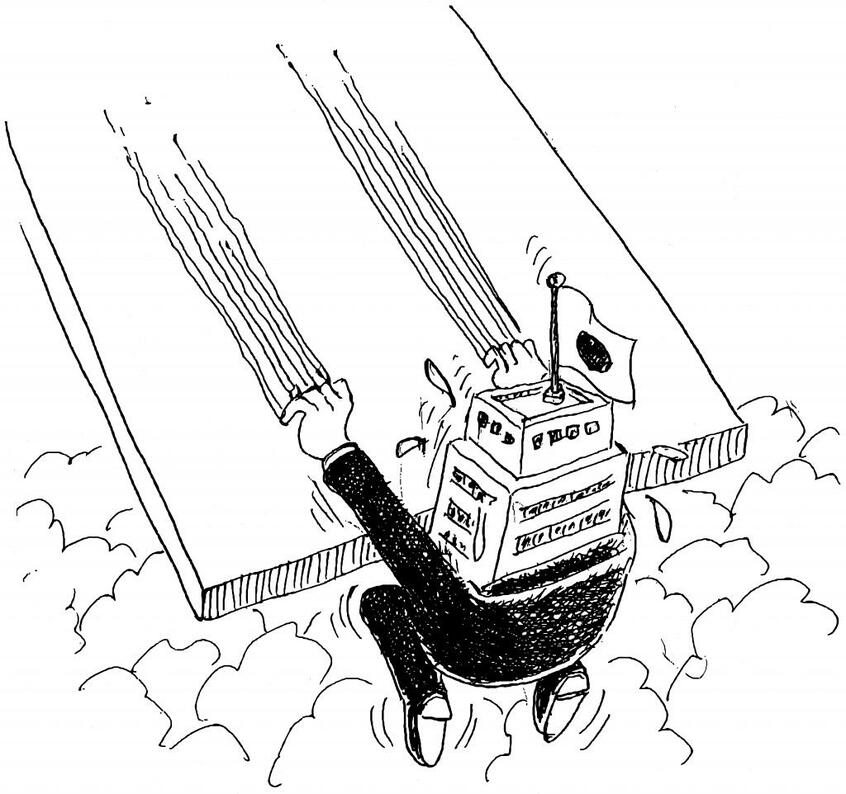

あきらめているといえば、国民の多くがこの国の将来にまったく夢を持てないでいるのではないだろうか。

たとえば、1989年、つまり平成元年には、時価総額で世界のトップ20社の中に、何と日本企業が14社も入っていた。第1位はNTTであった。