●ジャズメンだって“時の人”になれるのだ

ブラック・ウフル+スライ&ロビー+ジャコ・パストリアス+ハンニバル・マーヴィン・ピーターソンの前代未聞のレゲエ・セッションが終わった頃、夕張の空はすっかり暗くなっていました。

次に登場するのは“時の人”、ハービー・ハンコック率いるロックイット・バンドです。今となっては当時の彼がなぜ“時の人”だったのか、ちょっと説明が必要かもしれませんね。このコンサートの前年、1983年に発表されたアルバム『フューチャー・ショック』、およびシングル盤《ロックイット》がとにかく大ヒットしたのです。

「えっ、ハービーってそれまでだって売れてたじゃないか」という声がきこえてきそうですが、『ヘッド・ハンターズ』にしても『処女航海』にしても“ジャズとしては”よく売れたほうである、というまでのこと。でも『フューチャー・ショック』はポップス並みに売れました。たしかオリコン・チャートにも登場したはずです。

ハービーがショルダー・キーボードを弾きながらロボットと踊る《ロックイット》のプロモーション・ヴィデオは、当時人気の出始めていたMTVでも流れました。最近どこかで「マイケル・ジャクソンのプロモ・ヴィデオが、白人ミュージシャン重視の姿勢をとっていたMTVの方針を変えた。マイケルこそがMTVの人種偏見を打ち破ったのだ」という記述を見ましたが、いやいやハービーだって、相当人種の壁を突き破ったはずです。

私が「いまハービーがキテるなあ」と実感したのは中学2年生の冬、84年上旬のことです。いつもカルチャー・クラブだのデュラン・デュランだのオジー・オズボーンだのと言っていた友人が突然『フューチャー・ショック』を録音したカセット・テープの入ったウォークマンを持ってきて、「これ聴いてみな。面白いよ」とヘッドフォンを私の耳に押し当てたのです(当時はまだ、耳の穴に突っ込むタイプのヘッドフォンは普及していませんでした)。

私は驚きました。とはいっても私はすでに『フューチャー~』を聴いていたので音楽に驚いたわけではありません。友人がジャズに分類されるミュージシャンのレコードを聴いていたという事実に、です。「ラジオで流れていたのを聴いて、かっこいいと思ったのでレンタルレコードで借りた。シンセサイザーの音がYMOみたいだと思った」と、彼はのたまっていました。

●ありがとう、カップヌードル

そのロックイット・バンドが、ついに来日し、どういうわけか夕張くんだりまで来る。これが興奮せずにいられましょうか。私は仮設トイレで用を済ませ、ハービーの最新の音楽を心待ちにしました。

が、なかなか演奏が始まらないのです。どうしたんだろう、と思った頃、「機材が不調のため修復する時間がかかり云々…準備が出来次第すぐに演奏を始め云々…」というような場内アナウンスが流れたはずです(なにしろ26年前の話なので記憶はあいまいですが)。

空気はどんどん冷え込んでいきます。パラパラと雨も降ってきました。これには参りました。しかもおなかも減ってきました。同行した叔父が時計を見て「もう9時だ」とつぶやきました。つまりこの時点で、オーディエンスはハービーの登場を2時間以上待っていたわけです。

待ちくたびれました。おなかもさらに減ってきました。1箇所しかない売店は長蛇の列です。だけど空腹には逆らえません。私は叔父とそこに並び、カップヌードルを人数分買い(たしか1つ300円)、お湯を入れてもらいました。あのヒラヒラの麺、どんな物質で構成されているのかわからない四角い肉が、こんなにおいしく感じられたことは後にも先にもこの時しかありません。きけばあの「あさま山荘事件」でもカップヌードルが大活躍したそうですが、原田和典の歴史におけるカップヌードルのピークは、この84年7月某日に尽きます。

●角刈り男がレコードをこする

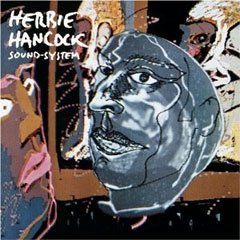

食べ終わって眠くなったころ、ようやくバンドの演奏が始まりました。おそらく10時半は過ぎていたと思います。『フューチャー・ショック』からの曲が半分ぐらい、あとは新曲だったと記憶しています(84年秋発表の『サウンド・システム』に収録されました)。

ハービーはプロモ・ヴィデオでおなじみのショルダー・キーボードに加え、けっこうアコースティック・ピアノも弾きました。ヴォーカルは当時新人同然だったバーナード・ファウラー。彼がまさかローリング・ストーンズのバック・ヴォーカリストに就任するとは、当時は誰も予想できなかったはずです。

でも私が最も感銘を受けた(というか、もの珍しく感じたのは)、フォデイ・ムサ・スソという奏者の弾くコラと、グランドミキサーDSTのスクラッチでした。

コラは大型の瓜の先っぽに棒を立て、そこに弦を張ったような楽器です。丸い胴体のコラを、丸顔のムサ・スソが淡々と演奏する姿は、中学生の私の心をグワングワンに揺らしました。DSTは角刈りのようなヘアスタイルで、レコード盤をキュッキュキュッキュとこすって打楽器のような音を出していました。「レコードはかけるもの。聴くもの」だと思い込んでいた私にとって「レコードを演奏する。溝をこする」彼の存在は斬新すぎました。

「ターンテーブリスト」という言葉も「クラブ・ミュージック」という言葉も「DJ」という言葉もなかった(ラジオの司会者、という意味でのDJは存在しましたが)時代、ロックイット・バンドは私の脳味噌に文明開化をもたらしたのです。