現在の家族のかたちはもっと多様で、いろいろな家庭があります。どの子どもの手にも渡る「教科書」というものを考えたときに、これでは「理想の家族とは」「家庭とはこういうもの」と読み取れてしまう、浸透してしまうのではないか。そんな家庭科の自己批判、反省がありました。

現在の教科書では、たとえばお父さんが料理をしていたり男の子がミシンをかけていたり、外国につながりのある子どもがクラスにいたりといった絵や写真が登場します。これは、ジェンダーバイアスの問題性に気づくきっかけになったり、多様性を身近に感じたり、外国につながる子どもにとっては自分のことが表現されていると思えるようにもなります。このように意識して教科書が作られることによって、どの子にとっても子どもが教科書の学びを「自分の場合」に置き換えて考えやすくなり、学びが広がることを意識しています。

買い物の本質を学び、根拠をもって「選べる」大人になる

――「家庭生活」という意味では、マネー感覚についても触れられているのでしょうか。

家庭科では子どもたちにとって身近な「買い物」をテーマに「消費」について考えます。

日常生活は、取捨選択の繰り返しです。それには、「こういう理由でこれを選ぶ」という“根拠”を持って選べる目が大切ですよね。

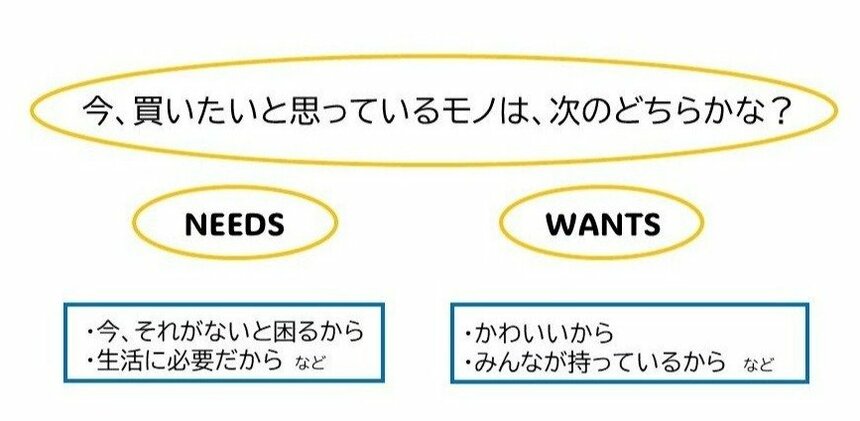

そこで「NEEDS」と「WANTS」のちがいについて考えます。今の生活に「これがないと困る」ものがNEEDS、「なくても困らないけれど、ほしい」ものがWANTS。今買いたいと思っているものはどちらかな? という視点で考えてみるのです。こうして身近なところから練習を重ねて、自分でモノを選んだり、なにかを判断できたりすることにつなげていくのです。

たとえば、今注目を集めているお米の問題も同様です。どのお米を、どんな基準で選ぶかによって、その家庭の生活の価値観が表れます。暮らしを営んでいくということは、社会の状況とつねに密接に関わっています。

その中で、さまざまな場面でつねに意思決定をしていく。そのためには、「根拠を持って選べる」目が大切なのです。それを学ぶのに、買い物は子どもにとってもとても身近で、考えやすい場面なんですね。

また、学習指導要領では「消費生活・環境」といった内容が重視されています。消費は、環境問題と切っても切り離せません。「なにを買ってどう使うか」が、どんなふうに環境とつながるかをSDGsにからめて考えます。

次のページへ「生活の営み方」の基礎