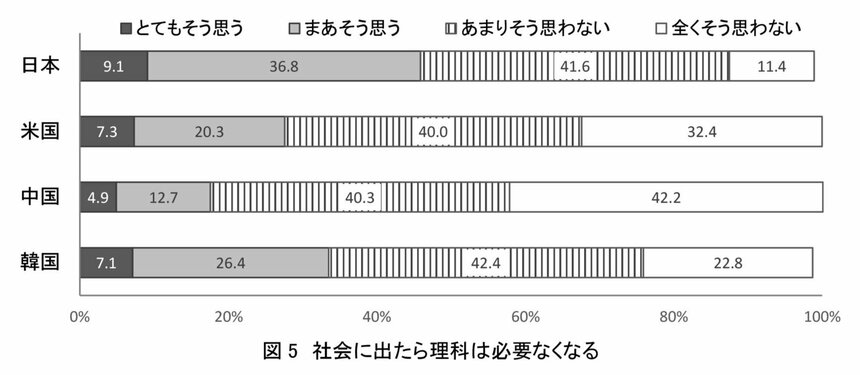

社会に出たら“理科”は必要ない――? 先日、「社会に出たら理科は必要なくなる」と考えている高校生の割合は日本が、韓国・米国・中国と比べ最も多かったというニュースが流れました。その理由とは? 理科教育に詳しく、科学の楽しさを広める活動や研究をするNPO法人「ガリレオ工房」名誉理事長の滝川洋二さんに聞きました。

【図】「社会に出たら理科は必要なくなる」と考える高校生の日韓米中の比較はこちら(全4枚)社会に出たら「理科は必要なくなる」の背景にある問題とは?

――国立青少年教育振興機構が発表した国際調査(日本、米国、中国、韓国の約1万6000人の高校生が回答)によると「社会に出たら理科は必要なくなる」と考えている高校生の割合は日本が45.9%、韓国33.5%、米国27.6%、中国が17.6%と、日本が最多でした。これはなぜだと考えますか。

この問題の背景には大きく二つ理由があり、一つは学校の授業が「大学入試を突破するためのもの」になってしまっていること、二つ目は、日本では「科学者や(理系の)研究者になっても社会的評価・待遇が低い」ということだと考えています。

――「入試を突破するための授業」とは?

学歴社会の中で、先生も保護者も、“子どものために”、大学入試をどう突破するかが目標になっているのが現状です。「自然のなかの不思議を探究し、実験し科学の楽しさを追求する」のが現実的な目標にならなくなっています。小さいころ、理科はきっと不思議を探し、楽しくてワクワクするものだったと思うのです。でも、入試に役立つ勉強は、すぐに“正解”にたどり着くようなものばかり。先生も保護者も、じっくり考えるより、入試に向けた「知識を覚える勉強」を重視するわけです。

でも、今までのように、たくさん知識を覚えても、いままさにそれを使う仕事はAIに取って代わられはじめています。子どものためには、実はもっと深く考え、複雑な問題のなかから本質を自分で見抜くことができる人に育つことが重要です。世界の教育はこの方向に大きく転換してきています。今回の国際調査は、日本がその転換に遅れているのを感じます。

次のページへ失敗こそが生きるヒントになる