カマキリはアスファルト道路を「水辺」と思い込んでいる

話はここで終わらない。さらに興味深いことが起こっているのだ。

ハリガネムシに寄生されたカマキリが、なぜかアスファルト道路の上でも非常によく見つかるという事実だ。その多くは車にひかれたり、人に踏みつぶされたり、干からびたりして死に、カマキリの体内から出てきたハリガネムシも一緒に死んでいる。

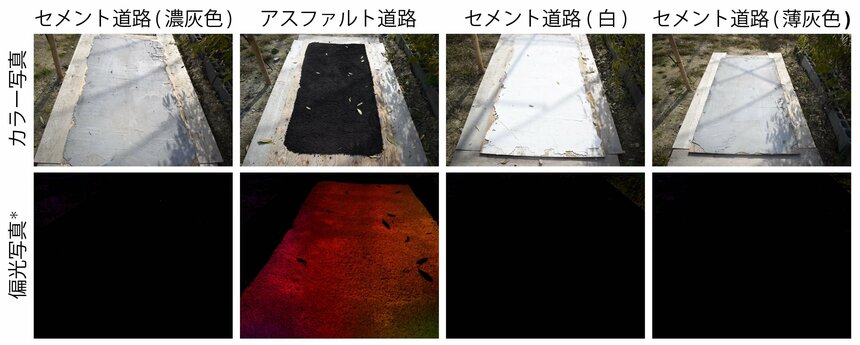

なぜ、こういうことが起こるのだろう――。疑問に思った京都大学生態学研究センターの澤田侑那さん(当時大学院生)と佐藤拓哉准教授らは、こう考えた。アスファルト道路に反射した光は、水面に反射した光と同じように「水平偏光」を多く含む。ハリガネムシに寄生されたカマキリは、この水平偏光を感じとって水辺だと思い込み、アスファルト道路に集まるのではないか。

この仮説が正しいかどうか確かめるために、澤田さんと佐藤さんらは次のような研究を進めていった。

1)水辺とアスファルト道路から反射する水平偏光の強さ(偏光度)を測定した。すると、両者の偏光度に大きな差はなく、カマキリに見分けるのは難しいと考えられた。

2)室内で行った実験によって、ハリガネムシに寄生されたハラビロカマキリ(以下、感染カマキリ)は、偏光度が高いほど、水平偏光に引き寄せられることがわかった。

3)ビニールハウスの中に、アスファルト道路と、色の異なる三つのセメント道路を作って置いた。そこに、大阪と東京で採集した感染カマキリを放って、四つの道路上を歩いた感染カマキリの数を調べた。その結果、感染カマキリは、偏光度が低いセメント道路よりも偏光度が高いアスファルト道路上をよく歩いていることがわかった。

4)大阪、東京、台湾で調べた結果、アスファルト道路上で採集したハラビロカマキリの80%以上がハリガネムシに寄生されていた。

ハリガネムシは「進化のわな」にはまった

澤田さんと佐藤さんらの仮説が正しいことが証明されたのだ。その結果、次のことが明らかになった。

次のページへハリガネムシが想定外のピンチに?