“自己評価通知表”で起きた4つの変化

「自己評価通知表」や、生徒の声を授業づくりに反映する取り組みを続けて、4つの変化を感じることができました。

1つ目は、少しずつ人と比べなくなったことです。マット運動で、他の生徒との技の難易度を比べて恥じることなく、各々が各々のペースで技を習得していました。

2つ目は、人のせいにせず粘り強くなったことです。授業や評価についての文句もなくなり、どうすれば成長し、楽しめるのかを自分で粘り強く考えて挑戦する生徒が増えました。

3つ目は、学び方や学ぶスピードを自己調整できる生徒が増えたことです。水泳では、学び方のパターンを提示し、映像をこと細かく分析する生徒もいれば、楽しみながら回数をこなす生徒、話し合いながら高めあう生徒もいて、自学自習ベースでバタフライや背泳ぎを9割の生徒がマスターしました。

4つ目は、学校や教室に入れないような子たちも自然と前向きに参加するようになったことです。

私は思いました。子どもたちは、“自由(自分を理由に学ぶ)”であれば、自分で学んで成長する力を発揮できるのだと。

一度は算数を嫌いになった息子が再び算数を好きに

私は家庭で息子にもこの取り組みをさらに工夫して試しました。きっかけは、息子が小学校1年生のとき。通知表を持って帰ってきて「僕って算数得意じゃないみたい」と言ったことです。

息子は、算数が大好きで、車で速度メーターを眺めること、走る車の速度を予測すること、ポケモンの体重を覚えること、暇があれば算数の問題を出すほどの算数と数字好き。算数の授業はいつも楽しいと言っていました。

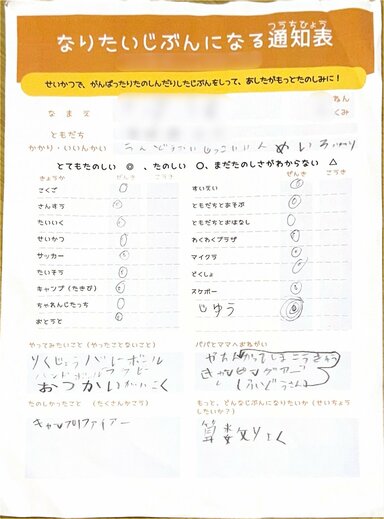

そんな息子のために、通知表の表記を「できた・できなかった・頑張ろう」という概念ではなく、「とても楽しい」「楽しい」そして「まだ楽しさが分からない」のに変更したオリジナルの通知表を作りました。算数に対して、“楽しめるものである”という印象を与えつつ、苦手意識を持たせないための工夫です。

算数や国語などの教科と並列して、息子が取り組んでいるスケボーやキャンプ、友だちと話す、ブロック、サッカーなども評価の対象を一緒に考えて加えました。こうすることで、学びが「成績のため」ではなく、「楽しむため(成長のため)」にあることを感じてもらえるのではないかと思ったのです。

その結果、息子は返却されたテストに対して、点数に一喜一憂せず、楽しかったことや、間違っているところも直せばいいと捉えるようになりました。今は、「算数は大好きで得意」と言い張ってくれるようになり、算数の本をたくさん読んでいます。

通知表の使い方は大きな課題でありチャンス

通知表は、子どもが自分の成長を理解し、自分を認める力を育てるための手段であってほしいと思っています。成績を他人と比べるのではなく、個々の成長や努力、楽しみを大切にする。そうした仕組みづくりが、結果的に学力というものにも大きく貢献し、幸福度を上げていくものと感じています。

(文/中澤幸彦)