ペタペタしながら議論すると創造的で「やった感」がする、あの小さな紙。 だけど、本当にちゃんと、ワタシは考えて話ができているのかな?

* * *

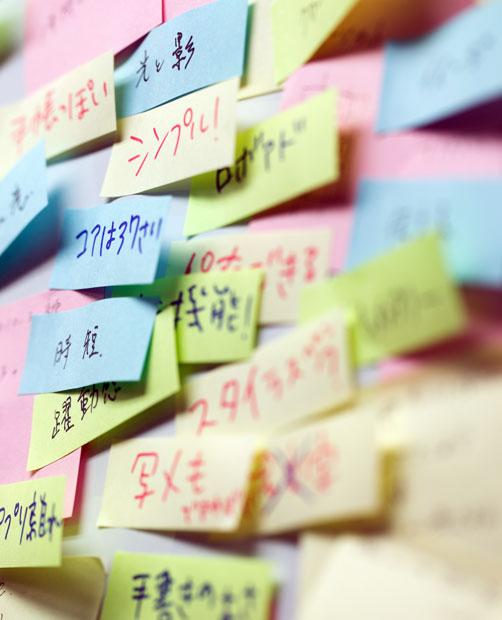

「それぞれアイデアをこれに書いて、貼っていってください」

またか。研修やら、会議やら、参加する先で必ず手渡されるのが、ちょっと大きめの付箋(ふせん)。少人数のグループに分けられ、一人だけ書かないわけにもいかない。黄色やピンクの四角を手に取り、うーむと悩んで、書いて、めくって、ペタ。ペタペタする隣の人に負けじとペタペタペタ。気づけばホワイトボードは付箋で埋め尽くされている。

付箋は方向性で並び替えられ、議論が整理されていく。

「これとこれは同じ意見ですよね」と自分が出した付箋に、誰かの付箋が重ねられれば、「いや、微妙に違うんですけど」とは言いにくい。ポツンと取り残された1枚などは、いたたまれず「これはまぁいいや、忘れてください」と自ら剥がしてみたりして。

1時間後には、なんとかそれらしいアウトプットができあがる。周りはみんな満足げな顔だ。何枚か書いたあの紙切れのおかげで、自分も“イノベーティブ”な場に貢献したような気すらしてくる。

でも、ちょっと待った。これ、本当に、めでたしめでたし、なのか? 途中途中で感じた違和感の正体はなんだ。

探してみると、やはり付箋をめぐって思うところがある人たちがいるようだった。たどり着いた3人の考えを聞く前に、先に付箋の歴史について振り返っておこう。

剥がせる糊(のり)つきのこの文具は、スリーエム社の「ポスト・イット」が有名だ。ここではその言葉に付随するカルチャーも含めて、付箋ではなくあえて一般名詞として「ポストイット」を使う。

本にしおり代わりに貼る用途ではなく、ビジネスシーンでのアイデア整理などに用いられる源流には、KJ法の存在がある。KJ法は、収集した情報をカードに記述し、同じ系統のものをグループ化して整理・分析するものだ。ブレインストーミングと一緒に行われることが多い。考案した文化人類学者の故・川喜田二郎さんのイニシャルを取って名付けられた。

KJ法が記された川喜田さんの著書『発想法』の出版は1967年。「ポスト・イット」が日本で発売される81年より14年も前のことだ。