コメなどの種子の生産と普及を都道府県に義務づけ、戦後の食を支えた「種子法」が来春廃止される。民間の力を活用して品種開発を進める狙いなどがあるとされるが、農業関係者は「法律廃止は拙速すぎる」と憤る。日本の種子は弱肉強食の世界に放り込まれ、食の安全保障は危機を迎える。

5月下旬、東京都内の会議室。「主要農作物種子法(種子法)」を廃止する法律が4月に成立したことを受けた勉強会で、発言を求められた人たちは次々に思いを口にしはじめた。

「日本人が守ってきた種子が危ない」

「あまりにも急で、知らない間に決められた」

「安倍政権の横暴を止めないといけない」

地域農協や生協の幹部ら約40人が集まった会場は、重い空気に包まれた。

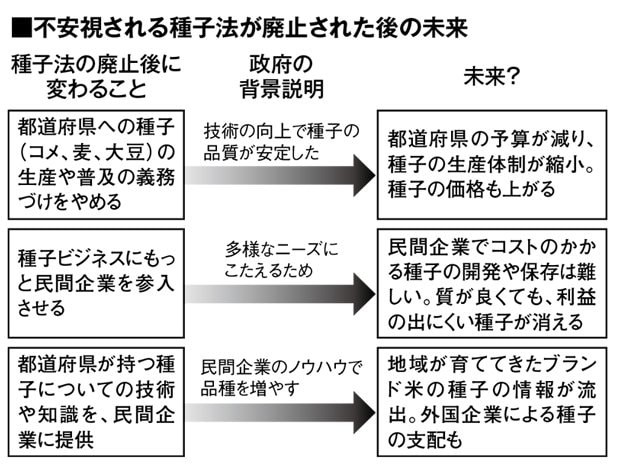

関係者が危機感を口にするのも無理はない。種子法の廃止で、食の大黒柱であるコメなどの種子が市場原理にさらされ、先行きが不透明になるからだ。

1952年に制定された種子法は、主要作物のコメ、麦、大豆の種子の生産と普及を都道府県に義務づけてきた。コメの新品種開発は、一般的に約10年かかる。それを税金で支援して、公的機関が質の良い種子を安定的に生産し、安い価格で全国に広げてきた。その結果、日本は戦後の食糧難から脱することができ、67年にコメの完全自給を達成した。

西川芳昭・龍谷大教授(農業・資源経済学)は言う。

「たとえば、『いいちこ』で知られる大分県宇佐市の酒造会社『三和酒類』は、公的機関と地元農家が協力して生産した新品種の大麦を使って、『西の星』という麦焼酎をつくりました。種子法は、地場産業の発展にも貢献してきました」

都道府県の生産義務がなくなれば、予算の裏付けが一つなくなる。農林水産省は「今後も安定的に種子生産ができるよう、ガイドラインをつくっている」と説明するが、農家には不安が広がる。岩手県内のコメの種子農家は「県や農協は、予算は減らさないと言っている。だけど、それも何年持つか」と話す。