吉備真備は、養老元年(717)、留学生として唐に渡っており、唐で儒学・天文学・兵学などを学んで、天平七年(735)に帰国している。のち、もう一度入唐しており、2度の留学によって、中国の兵法を身につけたものと思われる。真備の場合、陰陽道の先駆者として知られている。真備が合戦に際し、軍師として活躍したという話は伝わらないが、のちの軍師にあたる仕事をしていたことがわかる。

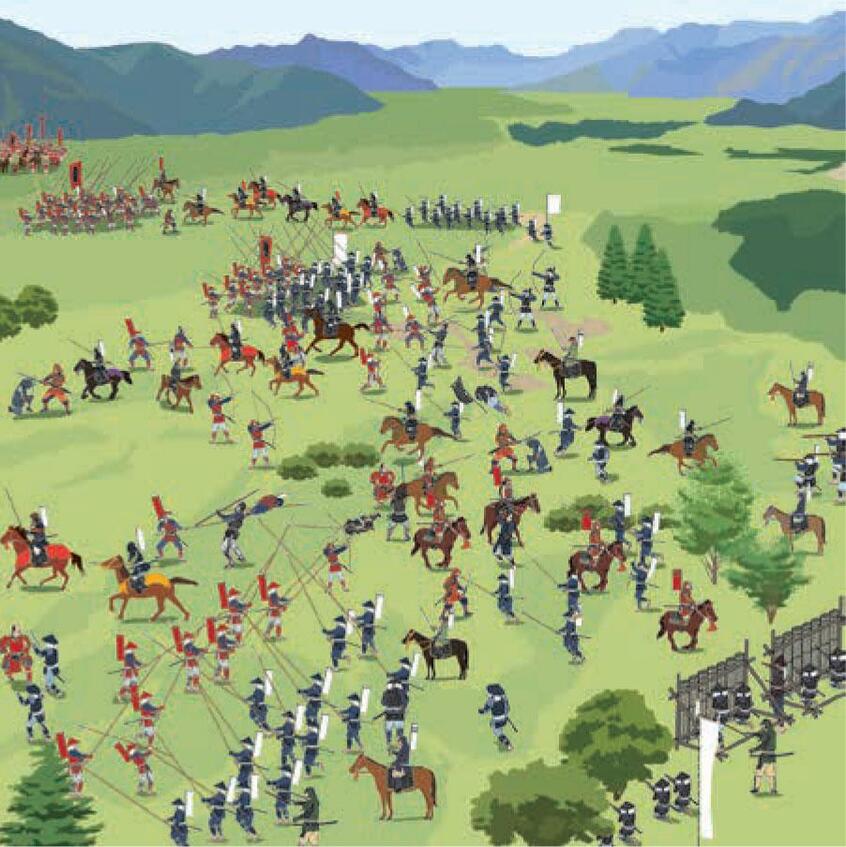

戦国時代の軍師は、陰陽師の系譜を引き、陰陽五行説や、中国伝来の「武経七書」とよばれる兵法書を駆使しながら作戦立案に携わっていたことが知られている。「八陣」に代表される陣形にさらに軍師による工夫が加えられていったのである。

■河原か!野原か! どのような場所で戦うべきか?

合戦は、両軍がそれぞれ前に進んできて、前衛が衝突したことではじまるということもあるが、多くの場合、事前に、お互い「あのあたりで戦うことになるであろう」と場所を選定しているのが一般的である。

場合によっては、一方の側が、戦いを有利に進めるため、自軍に都合の良い場所を選び、そこに敵軍を誘いこむということもあった。いずれにしても、遭遇戦とはいいながら、たまたま、そこで敵と遭遇したから戦いとなったというケースは少ない。

そのことは、合戦名から確かめることもできる。

合戦名に「原」とか「河原・川」の地名がつけられているものが多い。有名な戦いを、思いつくまま列挙すると次のようになる。