「近未来」から「荒地」へ

1992(平成4)年1月号では、東京をテーマにした特集「都市」が組まれ、篠山紀信、須田一政、荒木経惟、北島敬三、佐藤時啓、豊原康久、金村修、日下部賜枝、山内道雄という9人の作品が掲載された。

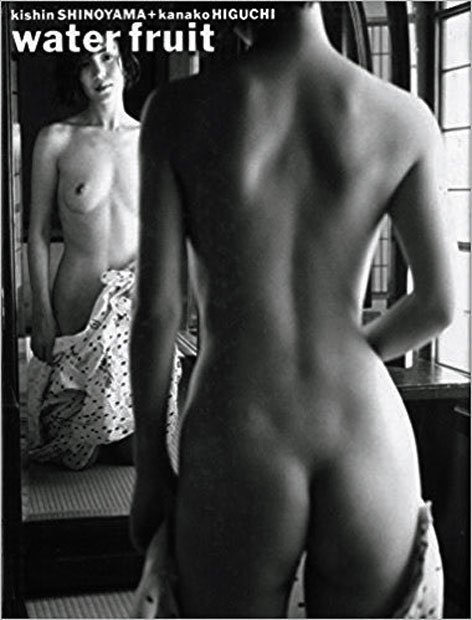

その冒頭を飾った“シノラマ”による「ROPPONGI」は、まさにバブル景気を象徴する街にヌードモデルを配したものだ。ただ、このシリーズについて、篠山自身がすでに違和感を覚えていたようで、宮本隆司との新春特別対談「近未来の末路としてのバブル都市・東京」で次のように述べている。

「ぼくみたいな“毒きのこ写真家”は、違う方法論を見つけないと、だめかもしれないね。ひと休みして、違うものが育ってくるのを待ったほうがいい」

80年代後半は、都市再開発ブームをテーマとする風景作品に注目が集まっていた。だが91年にバブル景気がはじけるとブームは急速に停滞し、風景をとらえる目にも変化が生まれていた。そこでこの特集の主眼は、篠山のいう「違うもの」の提示にあった。東京の近未来的な変貌に「目が慣れてしまった」後、風景に肉薄して「都市の持つ生命の痕跡」を克明に炙あぶり出す写真家たちに注目したと、編集担当者は「撮影ノート」に記している。

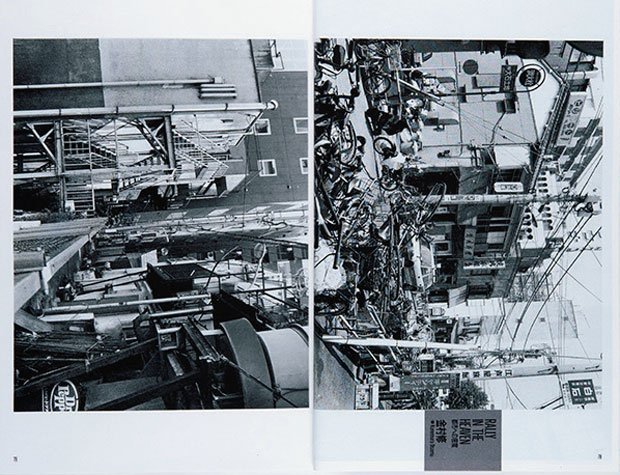

たとえば北島の「6 SEGMENTS」は、8×10判カメラによる精緻な描写の都市風景とポートレートが組み合わせられている。しかも、場所や被写体の情報が意図的に排除され、開発のもたらす都市の匿名化が表されている。新鋭の金村の「RALLYIN THE HEAVEN」は、電線や構築物が錯綜する路地の遠近を圧縮し、方向性を欠いた発展の状況をとらえていた。また豊原と山内の路上のスナップはそのような状況下におかれた、生身の人間の表情をそれぞれにつかんでいた。佐藤のペンライトや鏡で風景に光跡を描く表現は、自身と場所性との関係を、写真のプリントによって明らかにする行為といえた。

さかのぼれば、開発された環境への批評的な描写は、75年にアメリカで開催された「ニュー・トポグラフィックス」展で顕在化した傾向である。92年8~9月には、同展に参加したルイス・ボルツの新作、監視カメラの映像を使った新作「夜警」が池袋の西武百貨店で展示され、高度情報化社会がもたらす問題を先取りする作品は注目を集めた。また10月には川崎市市民ミュージアムで大規模な個展が開催され、本誌の情報欄「イメージ・ステーション」では詳細な解説(9月号)やインタビュー(12月号)が掲載された。

9月に開催されたロッテルダム写真ビエンナーレでは、こうしたランドスケープ作品の傾向が「荒地│これからの風景」として総括された。そのメイン展にはボルツを含め15カ国50人の写真家が参加、日本からも以下の5人が招かれている。

本誌で「産業考古学」を不定期連載していた土田ヒロミ、日本各地の堰堤やダムを撮った「日本典型」で91年に木村伊兵衛写真賞を受賞した柴田敏雄、東京周縁の造成地の風景などをとらえた写真集『FIRST LIGHT』(ペヨトル工房)で翌92年に同賞を受賞する小林のりお、そして1月号の特集「都市」にも名を連ねた金村と荒木である。

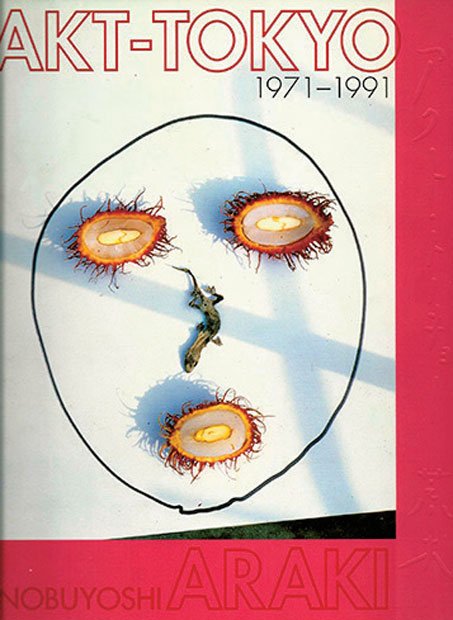

以上の日本人写真家のうち、ヨーロッパで注目されていたのは荒木である。すでに同年6月には初のヨーロッパ巡回展「AKT-TOKYO」がオーストリアのグラーツから始まり、好奇を交えた美術的関心が高まっていたのだった。

荒木経惟の再登場

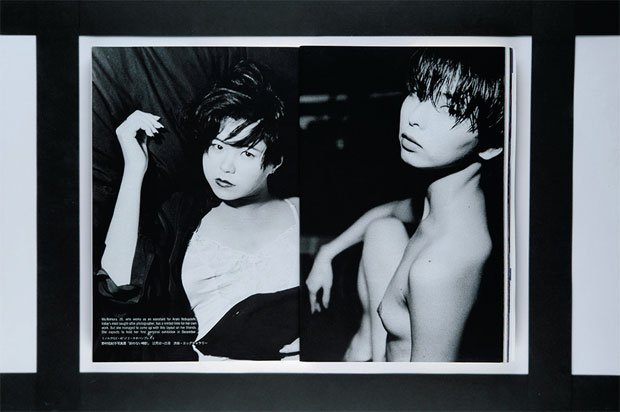

特集「都市」に掲載された荒木の作品は、東京の風景に女性のヌードやポートレート、あるいは自宅のベランダからの風景を交えたカラーの「色景」だった。それまでモノクロ作品が中心だっただけに、冷たい透明感をもった色彩は読者の目を引いた。それ以上に意外なのは、増刊号を除けば、これが81年以来の本誌での発表だったことだ。

もちろん不在だった80年代を通じ、荒木は話題作を量産していたし、その勢いは90年代に入ってさらに加速した観があった。本誌増刊「カメラブック」掲載のデータをみれば、ことに写真集や著書の数が圧倒的なのだ。まず88年は『東京物語』(平凡社)、『東京日記』(河出書房新社)など7冊、90年は『愛しのチロ』(平凡社)など5冊、91年は『センチメンタルな旅・冬の旅』(新潮社)など4冊、そしてこの92年には『写狂人日記』(扶桑社)など5冊と、4年間で計21冊にも上っている。しかも、その評価は「どの写真集も日本の写真の現在を語るに必要にして十分な快作ばかり」(編集部筆・91年版)だった。

露骨ともいえる性的表現も多い荒木作品が、なぜそれほど評価されるのか。その点を評論家の平木収は、93年版「カメラブック」で「身体と精神の問題をつねに個の単位で語る語法として、自らの存在を前面に据えた作品を矢継ぎ早に発表」することで、荒木は「連続性をもって現代という時代に生きるヒトの精神を、メタファー抜きで表象してきた」(「バブル崩壊から再編の時代へ」)からだと読み解いている。

以降、再登場した荒木作品は本誌グラビアの目玉となった。翌93年1月号では「東京日和」が20ページにわたって巻頭を飾り、94年2月号の「私写真」にはロングインタビュー「荒木経惟 私写真宣言」が付され、そして同年11月号にはナン・ゴールディンとの「2大異才初めての競作 TOKYO LOVE」が掲載された。特筆すべきは、これらに編集担当者の熱のこもった解説が付されていることだ。彼らは、エキセントリックに見えてシャイで孤独な荒木の人柄にも大いに魅了されていたようだ。

ことに荒木自身にとって大きなエポックとなり、社会的な反響さえ呼んだのが91年2月出版の『センチメンタルな旅・冬の旅』(新潮社)である。荒木のミューズだった妻・陽子との新婚旅行をモチーフに「私写真家宣言」を果たした71年の『センチメンタルな旅』(私家版)と、90年の陽子との死別をめぐる「冬の旅」からなる本書は、写真家としての起点とその到達点を示し、さらには深い喪失体験からの再生さえ暗示していた。

本書への注目には、新潮社のPR誌「波」91年2月号の篠山との対談で生じた論争の影響も作用していた。棺に入れられた陽子の死に顔の写真を掲載したことをめぐり、二人の意見が激しく対立したのだ。篠山は“妻の死”という現実しか写っておらず「あなたの作品は多義性を孕はらんでいるからこそ面白かったんじゃないですか。本当のことをいうとこれは最悪だと思う」と切り込み、荒木はその率直さこそが写真であり、自身の「最高傑作」だと応じた。

激しく対立したまま終わった対談の波紋は、写真界を超えて広がった。そのひとつが3月25日の朝日新聞夕刊に、作家の高橋源一郎が寄稿した論評「写真と批評」である。高橋は、この「スキャンダラスな写真を撮りつづけてきた2人」の違いを、篠山は有名人の「肉体」や「陰毛」を撮ってスキャンダルを作りだすが、荒木はそれを無防備なものとして撮ることだとする。そして同じ表現者としては篠山の主張に同意するが、同時に、妻の死に顔を撮るという直接的な行為にこそ、写真という表現がもつ癒やしの可能性があるのではないかと問いかけている。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第12回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/4/b/120m/img_4ba46b700feb3876758eae46e548be1f29863.jpg)