公園の池の中から突然現れる不気味な「カッパ」、地上3メートルの小屋から飛び出す「てんぐ」……。破天荒すぎるまちおこしで話題の兵庫県福崎町。その立役者でもある、地域振興課課長補佐の小川知男さんが、次なる一手を繰り出してきた。今回はどのぐらい斜め上なのだろうか。

「こちらです。デザインを決めるのに、3カ月ほど悩みました」

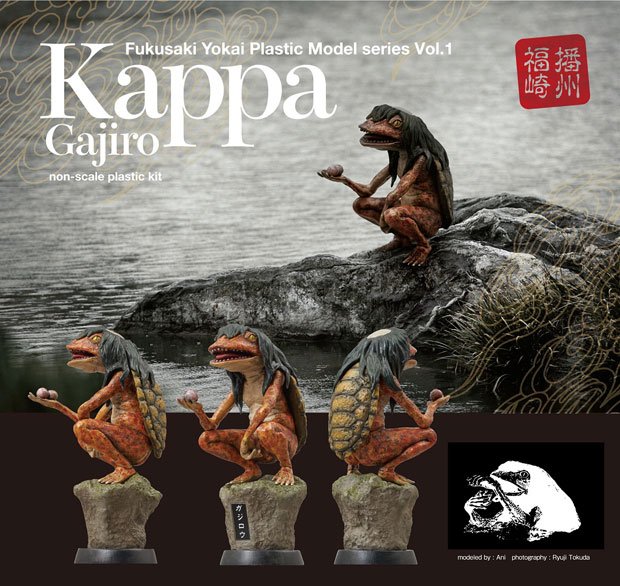

そう言いながら小川さんが持ってきたのは、高さ9センチ弱のカッパ像。岩の上でしゃがんだカッパが、取られると“ふぬけ”になるという好物の「尻子玉(しりこだま)」を手にしている。モチーフは、町出身の民俗学者、柳田国男の著書『故郷七十年』に登場するカッパだ。

フィギュアかと思いきや、「プラモデルなんです」と小川さん。池から出て来るカッパや空飛ぶてんぐに引き続き、小川さんが原型製作を担った。ぎょろりとした目に大きく開いた口、赤茶色の体、そして手に持った尻子玉はなぜか2つ。決してかわいくはない。不気味だ。

2014年2月に柳田国男の生家がある辻川山公園にカッパ像を設置して以来、町を訪れる観光客は約35%増の約33万6500人(14年度)となった。16年4月のてんぐ像登場なども相まって妖怪ブームは加速し、16年度は40万人前後となる見込みだ。そんな中で、公園を訪れた人から「なんでカッパグッズがないの?」という声が上がるようになったのだという。

それならフィギュアを作ろうと考えた小川さんは、ソフトビニールで原型を制作し、彩色もしてみた。しかし材料費などコストの関係で断念。悩む小川さんが活路を見いだすきっかけになったのが、協力先である大阪のファッション・玩具メーカー担当者の「プラモデルではあかんのん?」という一言だった。当時はゾンビのプラモデルが人気を集めており、これならコスト面もクリアできそうだった。

反対されるかもと思いつつ、橋本省三町長に直談判すると、まさかのオッケーがもらえた。それから約3カ月かけて完成させたのが、今回のプラモデルの原型だ。

パッケージは、妖怪を通じて親交を深めた写真家、徳田竜司さんに依頼。池のほとりにたたずむカッパを表現した、雰囲気のあるパッケージとなった。小川さんは「質感やポーズなどに悩みましたが、納得のいく着地点にたどり着けました」と話す。

評判は上々で、プラモデルなどの大手通販サイト「HOBBY SEARCH」では、一時、「ガンプラ他」の部門で1位に輝いた。今後は、てんぐなど他の妖怪のプラモデルの販売も企画している。