毎月23日は「ふみの日」──。そう聞いても、今ではピンとこない人も多いかもしれない。没後100年を迎えた文豪・森鴎外にならって、手紙の良さを見直してみた。AERA 2022年8月29日号の記事を紹介する。

* * *

メールやチャット、LINEなどで連絡を取るのが当たり前の今。直筆の手紙やメッセージをしばらく書いていない人も少なくないだろう。でも、ふとしたときにもらう手紙はとてもうれしいもの。毎月23日はそうした手書きや手紙の良さを見つめ直すのにぴったりな「ふみの日」だ。そこで、この7月に没後100年を迎えた文豪、森鴎外がどんな手紙を書いていたのか見てみよう。

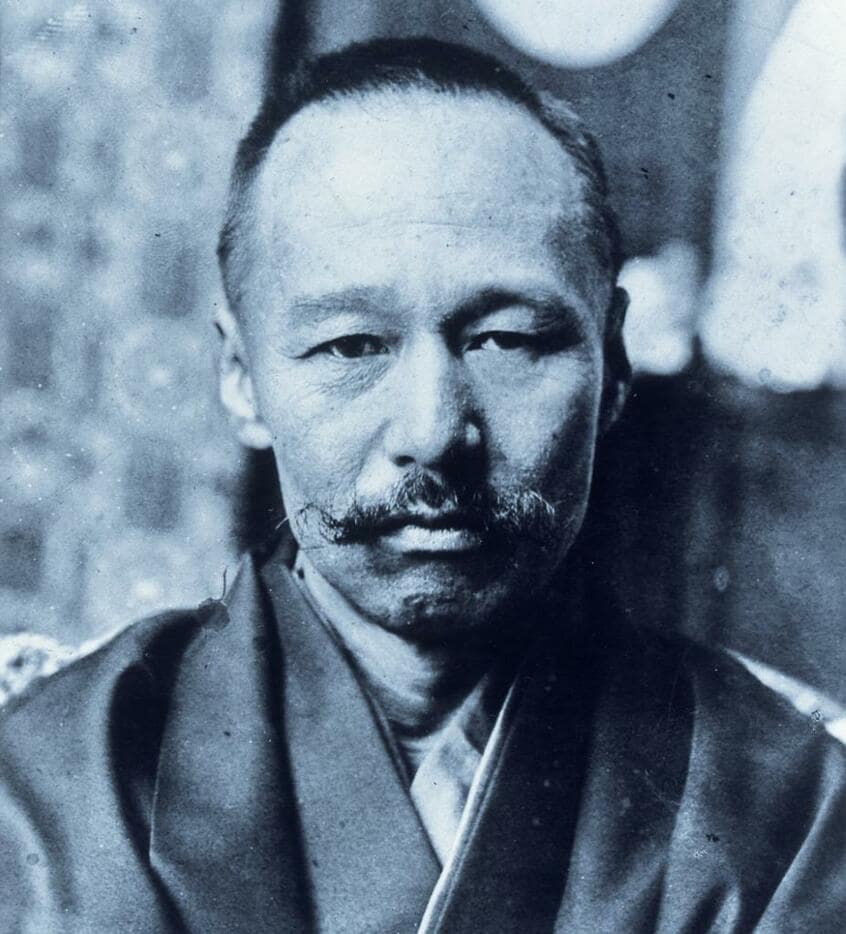

森鴎外(本名:森林太郎)は1862年、石見国(現在の島根県西部)で代々、藩主の医者を務めてきた森家の長男として生まれた。5歳で教師について『論語』を学びはじめるなど、神童ぶりを発揮し、その後、東京大学医学部を卒業。陸軍軍医となって、ドイツ留学を経験するなどエリート街道を歩むと同時に、「舞姫」「高瀬舟」「雁」など、数々の優れた小説を発表した。そんな明治を代表する知識人であり、文豪である鴎外がしたためた手紙は、現在、見つかっているものだけでも約1600通。実際にはもっと多くの手紙を書いたと推測される。鴎外を40年以上研究してきた大妻女子大学名誉教授の須田喜代次さんはいう。

■筆まめだった鴎外

「当時は東京市内間であれば、午前中に投函すると、その日のうちに届いていたようです。その頃の人々の手紙には、今日の夕方、何時にどこで待ちあわせしようと書いているものもあり、現代のメールのような感覚で書いていたと思われます。鴎外が和歌や俳句などについて、歌人の佐佐木信綱や高浜虚子などに意見を求めていたものも残っています」

鴎外が書いた手紙の送り先は学生時代からの親友、賀古鶴所(かこつるど)や勤務先の上司、文学仲間など多岐にわたるが、とくに多いのが家族宛。母や妻、親きょうだいなどに送ったものが700通以上見つかっており、そこからは軍医総監にまで上りつめた近寄りがたい男のイメージとは違った素顔が見えてくる。