「買っても買っても下がっていき、積立投資を始めたタイミングによっては含み損(評価損)が発生している人がいるかもしれません。しかし、ここで挫(くじ)けずに続けていると、次に景気回復局面が訪れた際に花開くことになります。ドルコスト平均法の効果は、まさに今のような局面で発揮されるのです」

ドルコスト平均法とは、投信のように時価が変動する金融商品に、定額ずつ定期的に投資する手法のことだ。投入額を毎回一定にすることで、価格が安くなっている局面では購入量(口数)が多くなる半面、高くなっている局面では少なくなる。

長期の積立投資は強い

株価の低迷期に安値でたくさん仕込むことになった結果、先々で株価が上昇基調に転じた際にその成果が実る。「資金的に余裕があるなら、むしろ今のような局面では積立額を増やすのも一考」と深野氏は説く。

こう言われても、積立投資を始めたばかりの人にとっては半信半疑かもしれない。そこで、三菱UFJ国際投信に試算してもらった。同社は手数料負担の低さで人気の「eMAXIS Slim」シリーズを設定・運用している。

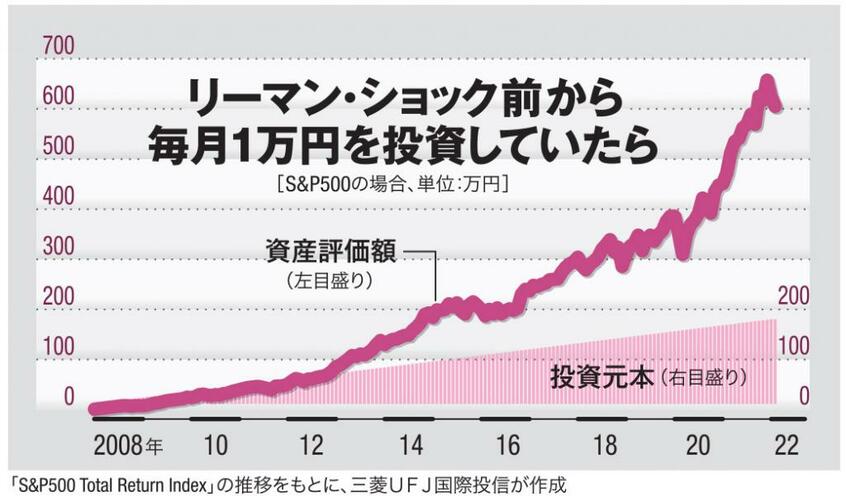

具体的にこのシミュレーションは、08年1月から今年2月末まで、毎月1万円ずつS&P500に連動する投信に積立投資を続けた場合の成果を示したものだ。最初の年にはリーマン・ショックに見舞われ、直近でも20年2~3月のコロナショックの直撃を受けた格好である。

ところが連動対象としている指数自体の下落幅と比べると、投信の資産評価額の減少は緩やかだった。そして投資元本(投じた資金の総額)と資産評価額の差が拡大の一途をたどり、時間の経過とともに大きな成果が得られていることが分かる。

「そもそも、積立投資の果実を得るのはもっと先のことだと想定して始めたはずです。長期投資において、目先の乱高下はノイズ(雑音)と捉えたほうがいいでしょう」(深野氏)

安くたくさん仕込めるという意味では、これから積立投資を始める人にとっても今は好機と言えよう。深野氏はより有利に始めるコツを助言する。

「大手ネット証券なら、毎月の買い付け日を自由に設定できるので、月初や、毎月5日や10日といった『五十日(ごとおび)』のようなキリのいい日を避けるといいでしょう。月初、五十日には買い付けが集中して株価が上がりやすく、違う日に設定するほうが安く買える可能性が高そうです」

(金融ジャーナリスト・大西洋平)

※AERA 2022年3月28日号より抜粋