将来的に起こる可能性が高いとされる南海トラフ大地震。その被害や発生確率はどれくらいなのか。自治体などが公表する予測や最新被害想定から、迫りくる大地震を読み解く。AERA 2022年6月20日号から。

* * *

超巨大地震は、西日本沿岸の南海トラフ沿いでも、近い将来、発生する可能性がある。

南海トラフでの大地震も、過去何度も繰り返されてきた。この地域では西暦600年以降の大型地震は一応の記録が残り、年度も特定できる。『南海トラフ地震』などの著書がある名古屋大学の山岡耕春教授は言う。

「200年以上あいている時期もありますが、江戸時代以前は記録の欠落の可能性もあり、概(おおむ)ね100~150年間隔で大きな地震が起きていると考えられます。震源域は紀伊半島を境に東西に分けられますが、短いスパンで連動するのも特徴です」

■影響受ける人口多い

南海トラフで起きた最大の地震とされるのは1707年の宝永地震で、東側と西側が同時に動いた。1854年の安政地震はおよそ30時間の差で、1944年と46年の昭和地震は2年の間を空けて連動した。

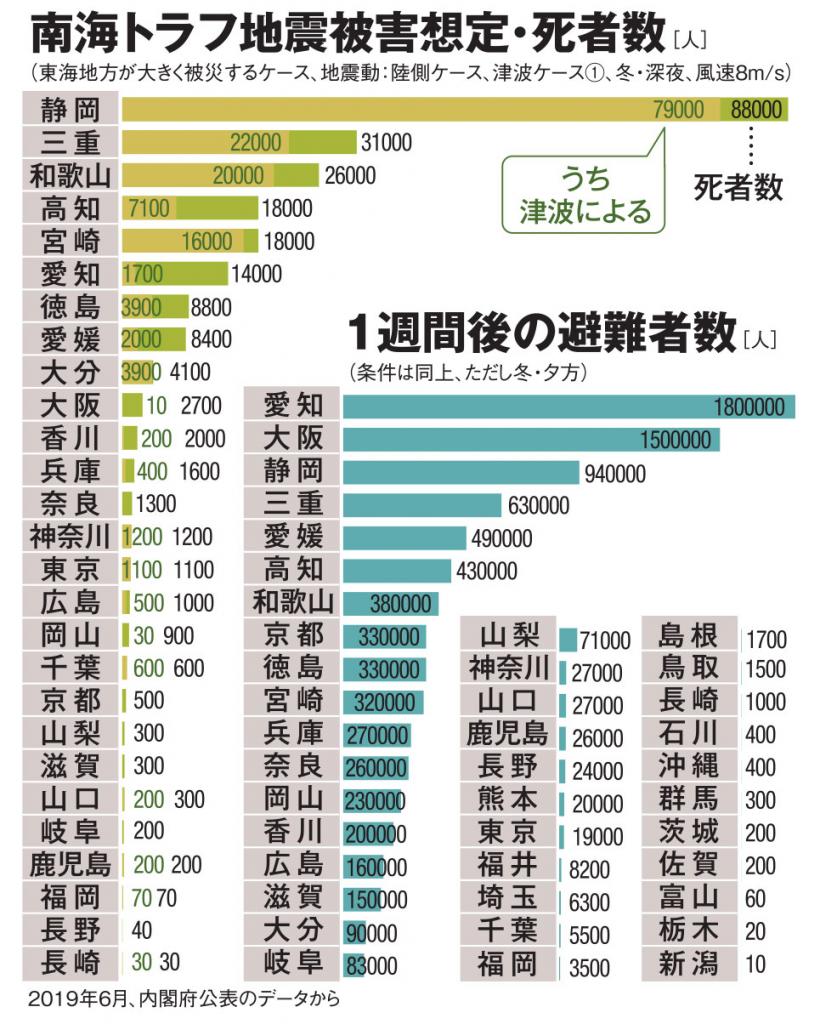

今後30年以内のM8~9クラスの地震発生確率は70~80%、中央防災会議の想定では、最大で死者・行方不明者23万1千人、200万棟以上の建物が全壊または焼失すると試算される。山岡教授は「あくまで仮定の最大値」としつつ、被害が大きくなる理由を説明する。

「震源が陸に近く揺れが強くなります。陸に近い分、津波到達も早く、避難が間に合わない。そして、東海4県と京阪神で3千万人以上が暮らしています。影響を受ける人口が多いのです」

さて、南海トラフ地震の発生確率には、いわくがある。地震本部による発生確率の計算方法が南海トラフだけ異なるのだ。

地震の発生確率の計算には、「直近に発生した時期」と「次の地震がいつ起きるかの期待値」が使われる。直近の地震は44年・46年で確定している。一方、「期待値」をどう設定するかで結果は異なる。南海トラフ以外では過去の繰り返し間隔の平均を用いるが、南海トラフでは「大きな地震の後は次の地震までの間隔が長く、小さな地震の後は間隔が短い」とする「時間予測モデル」を用いている。