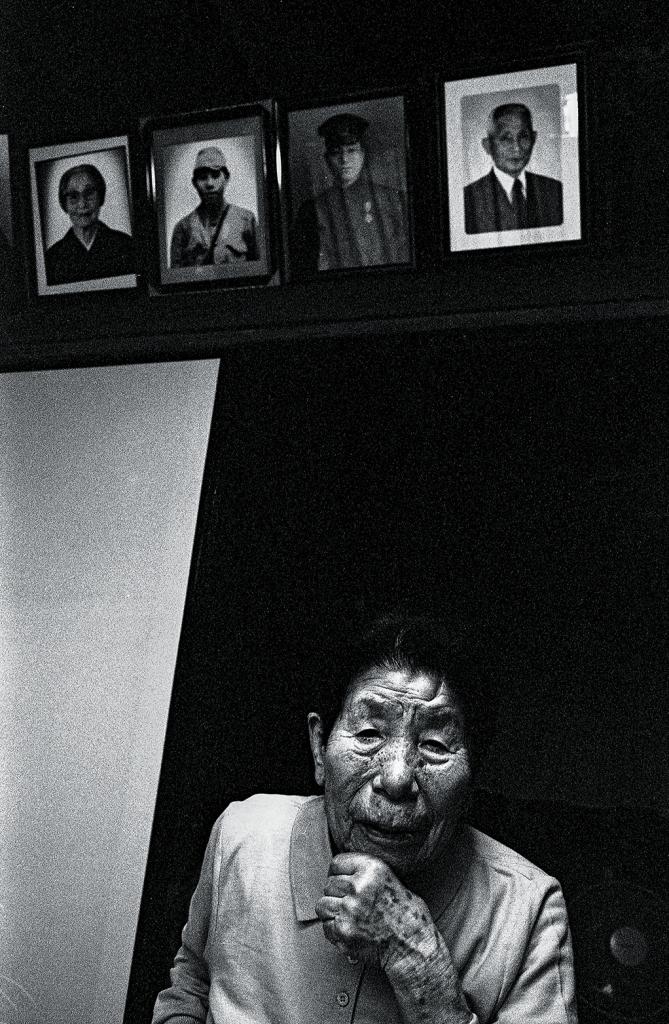

事件としての戦争のワンシーンにではなく、そこで生きる人々の生活ぶりに興味を抱く態度は、もちろん写真家としての立場に基づいている。しかし大石はそれを表現として撮影しているのではないと言う。ドキュメンタリー写真家は芸術家ではなく、黒衣に徹するべきと強調する。しかし作品を見ていくと、この写真家にしか撮ることのできない瞬間が確かにあるのだと思わせる。女性や子供の、現地で戦闘の被害を被りやすい弱い立場の存在が、戦いを逃れ、やがて恢復に向かう柔らかな表情がしばしば切り取られている。そこに見える穏やかな感情は、彼ら彼女らと写真家の間に築かれた信頼感によってにじみでたものと思われるのだ。これらの感情によってその作品は、他の誰にも撮ることのできなかった写真になっているのである。

(文・野口玲一 三菱一号館美術館学芸員)

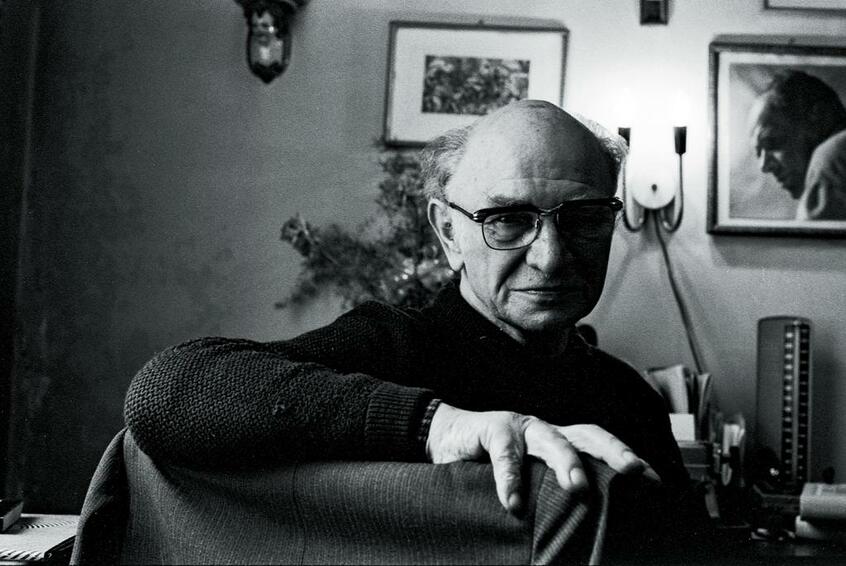

大石芳野(おおいし・よしの)

戦禍や内乱など困難な状況にありながらもたくましく誇りをもって生きる人びと、土着の文化や風土を大切にしながら生きる人びとが主なテーマ。 著作に『沖縄に活きる』『HIROSHIMA 半世紀の肖像』『無告の民 カンボジアの証言』『ベトナム凜と』『夜と霧は今』『<不発弾>と生きる 祈りを織るラオス』『福島 FUKUSHIMA 土と生きる』『戦争は終わっても終わらない』ほか多数。最新刊は『長崎の痕(きずあと)』(藤原書店)。

写真展「戦禍の記憶」3月23日~5月12日 東京都写真美術館

※アサヒカメラ2019年4月号より

![アサヒカメラ 2019年 04 月号 【特別別冊付録】「第44回木村伊兵衛写真賞 大特集」 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61j3PpKTqpL._SL500_.jpg)