これって一体どんな制度なのか。まずは経済産業省製造産業局自動車課ITS・自動走行推進室の早田風音さんに聞いた。

「安全運転サポート車(サポカー)は、高齢運転者による交通死亡事故の発生状況などを踏まえて、16年に立ち上がった政府内会議の場で定義されたものです」

目の前の歩行者や障害物などを感知して、ドライバーに警告したり自動でブレーキを作動させたりする「衝突被害軽減ブレーキ」を装備した車が「サポカー」、ここにアクセル・ブレーキなどのペダルを踏み間違えた時に急発進を抑える「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」を加えた車が「サポカーS」だ。

このうち衝突被害軽減ブレーキの装備は21年11月から国産新型車を対象に義務化が始まり、24年には輸入新型車にも適用される予定。新車販売ベースでは、20年時点で9割以上の車がサポカーになっている。すでに多くがサポカー化しているのだ。

ちなみにサポカー限定免許は、この衝突被害軽減ブレーキなどの安全装置を搭載した一部の車が対象。各社が多くのサポカーをラインアップし、例えば日産なら、14車種(22年12月現在)が認定され、警察庁のサポカー限定免許のページなどで公表されている。

■車体にセンサー十数個

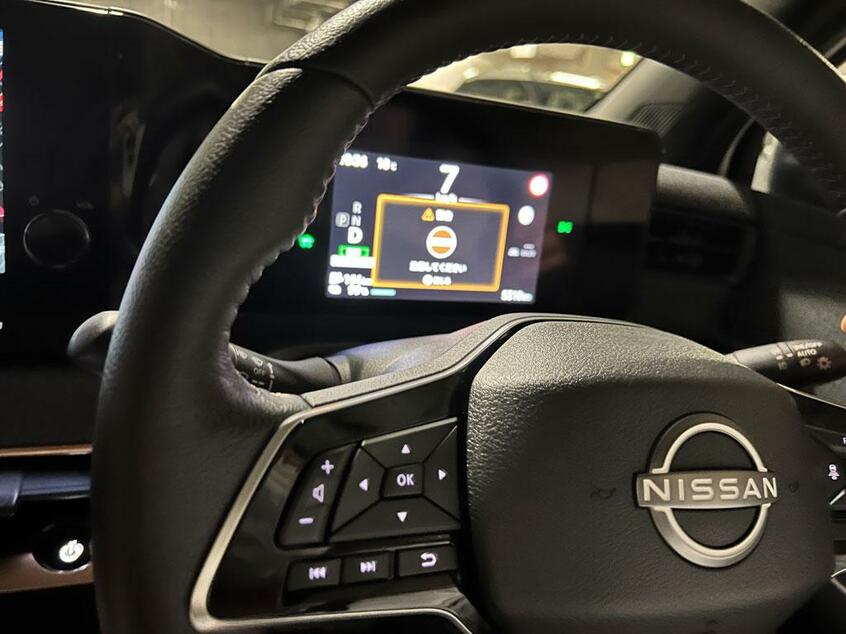

その日産で、サポカー限定免許の対象車に認定されている「サクラ」というEVの軽自動車に乗せてもらった。まず衝突被害軽減ブレーキの仕組みから。この車の場合は車体に十数個のセンサーがあり、前方の障害物との距離を常にチェックしている。またセンサーの一部はミリ波を出し、「2台前の車をチェックするほか、フロントカメラとの相乗効果で夜間の歩行者や、自転車など動く対象物も感知が可能です」(日産広報部)。

こうしたセンサーがドライバーのブレーキの踏み遅れを感知。まず警告の音を鳴らし、最終的にはブレーキが作動して衝突回避をアシストする。一方ペダル踏み間違い急発進抑制装置は急発進で障害物との距離が近くなると、急発進する動力を抑制させ、衝突回避をアシストする仕組みとなっている。