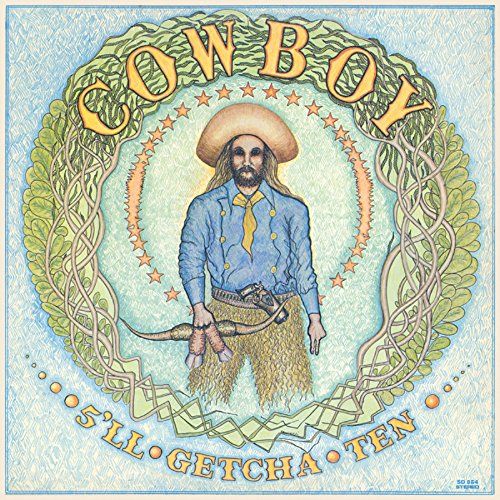

Album 『5’LL GETCHA TEN』 (1971)

アルバム『レイラ・アンド・アザー・アソーテッド・ラヴ・ソングズ』の録音にドゥエイン・オールマンが参加していなかったら、あのアルバムはまったく別のものになっていただろう。ひょっとすると、エリック・クラプトンのキャリアはあの時点で終わってしまっていたかもしれない。

前回のコラムで簡単に紹介したような経緯でデレク&ザ・ドミノスをスタートさせたクラプトンは、クリーム時代に知りあったトム・ダウドにプロデュースを依頼し、1970年夏、マイアミのクライテリア・スタジオに向かっている。そしてその4人編成のままで何曲かにトライしたあと、彼らは、やはりダウドがプロデューサーとして関わっていたオールマン・ブラザーズ・バンドが近くでコンサートをやっていることを知り、そこに向かったのだった。正確には1970年8月26日。ステージ前の席に座ったクラプトンたちを見て、オールマンズのメンバーは当然のことながら緊張したという。しかし、ともかく彼らは素晴らしい演奏を聞かせ、そのままクライテリアでセッションということになったらしい。

1946年11月20日、テネシー州ナッシュビルで生まれたドゥエイン・オールマンは、十代半ばで弟のグレッグとともにロックンロールやブルーズの世界に入り込み、試行錯誤の末、1969年にオールマン・ブラザーズ・バンドを結成している。この間、風邪で休んでいたときに聴いたタージ・マハールの《ステイツボロ・ブルース》(ギターはジェシ・エド・デイヴィス)に刺激され、そばにあった薬の瓶をそのまま使ってスライド・ギターを弾きはじめたという、じつに興味深い逸話も残した。

またよく知られているとおり、ドゥエインは、オールマンズ結成に向けた動きをはじめたころから、アラバマ州マッスルショールズでいわゆるセッション・ミュージシャンとして数多くの永遠を残していた。経済的な理由が大きかったようだが、どのセッションでも彼は素晴らしく個性的なプレイを聞かせ、多くの人たちの心に強烈な印象を刻みつけたのだった。

じつはクラプトンもウィルソン・ピケットやアレサ・フランクリンのレコードを通じてドゥエインの存在を知り、関心を持っていたという。深夜のセッションでなにか大きなものを感じとった彼はドゥエインを準メンバーという扱いで録音に迎えることとなり、連夜のセッションは一気に熱を帯びていく。その成果が『レイラ』だったのだ。

その後、オールマンズは軌道に乗り、金のためだけにセッション・ワークを引き受けることはなくなったが、1971年8月、つまりオートバイ事故で亡くなる2ヶ月前、ドゥエインは親しい音楽仲間だった南部出身のバンド、カウボーイのためにギターを弾いている。それが《プリーズ・ビー・ウィズ・ミー》。結果的に最後のセッション・ワークとなったその曲で、彼はドブロを抱え、美しく、優しいスライド・プレイを聞かせている。

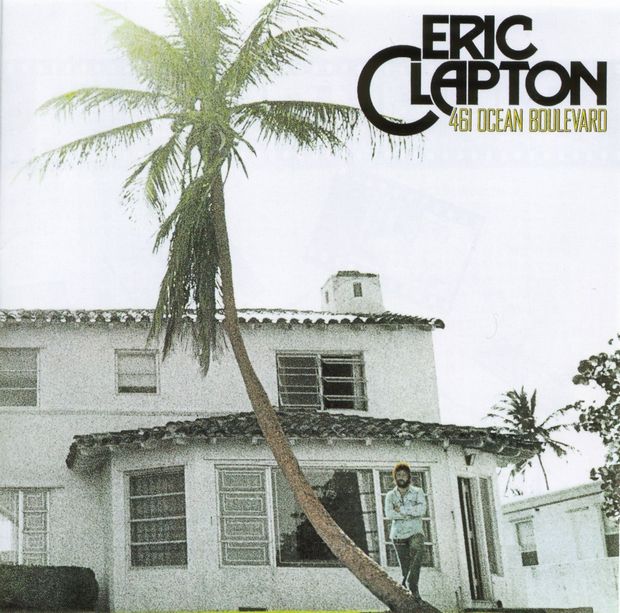

叶わぬ恋、ジミ・ヘンドリックスの他界、デレク&ザ・ドミノスの崩壊、ドラッグへの依存。さまざまな苦悩を抱えていたクラプトンはドゥエインの早すぎる死からも衝撃を受け、深い闇のなかへと落ちていく。しかし、友人たちの支えもあってなんとか立ち直ったあと、1974年に夏に発表したアルバム『461オーシャン・ブールヴァード』に彼は、《プリーズ・ビー・ウィズ・ミー》を収めた。いうまでもなくそれは、ドゥエインとの思い出に捧げたものだった。[次回3/22(水)更新予定]