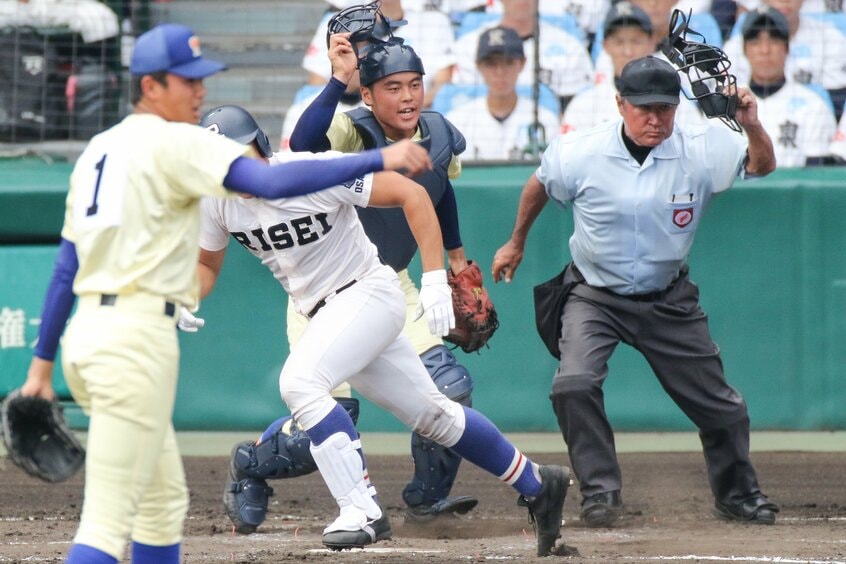

高校野球は多くの裏方に支えられているが、もっとも身近な存在が審判だろう。全国の高校野球連盟所属の審判は約8800人。審判はこの酷暑のなか、イニングの表裏もなく立ちっぱなしの、ある意味選手よりハードな「ボランティア」だ。近年は高齢化も進み、北海道や九州、四国など、なり手不足に悩まされている地域もある。いまの審判たちに本音を聞いた。AERA増刊「甲子園2025」の記事を紹介する。

* * *

全国各地の高校野球連盟は毎年、夏前などに審判の講習会を開催する。6月下旬の週末の2日間、マスカット補助球場(岡山県倉敷市)で行われた「夏季岡山県高野連審判講習会」に行った。

参加者は19歳の大学生から、上は75歳の元郵便局員まで約70人。職種も会社員や自営業、教師とさまざまだ。

審判歴37年、審判委員長になって11年目という山河毅さん(61)は言う。

「岡山の場合は連盟が力を入れてくれてきたので、人数は70人前後で推移してきました。ただ、昔はみんな審判をする目的だけで仕事を休んだけど、いまはそれが難しい時代です。若い人に気を使い、僕らみたいな年寄りが出ていかんといけんからね」

夏の岡山大会約2週間には、平日も含まれる。市役所を定年延長した山河さんも、平日は夏休みや有給休暇を利用して審判をしてきた。

この日は真夏日で猛烈な暑さだった。朝9時からストライクゾーンの確認や、協力校の選手が守備と走者を担い、打球方向ごとの審判のフォーメーションや判定の成否をみっちりと指摘し合った。

「いまはみんな笑っているけど、大会に入ると緊張するし、苦しいよ。審判をやって楽しいことはねえなあ。えれーばーじゃ(苦しいことばかり)(笑)。やっぱりみんな高校野球が好きでしよんよ」

〝親子2代〟で審判

中高年の審判が目立つなか、はつらつと動いていたのが木村脩太郎さん(24)だ。父の辰生さん(58)と〝親子2代〟の審判だという。

脩太郎さんは5年制の高等専門学校の野球部員3年間を終えたあと、「審判をしたい」と父に伝えた。すると辰生さんから「1年間考えて、それでもやりたければやりなさい」と言われる。若者には友人付き合いや就職、結婚もある。そのために辞めていく若い審判を見てきた父だからこそのアドバイスだった。

「1年待って、まだ高専生だったときから審判を始めて今年で5年目になります。いまは医療機器メーカーに勤めながら続けています」

公式戦の審判料は1試合3千円で練習ゲームは2500円。交通費として一律500円が支払われているという。岡山県では人材確保のため、脩太郎さんの代から一式10万円程度のマスクやプロテクターなどの道具を新人に支給してきた。

脩太郎さんも審判料が目的ではなく、大がつく野球好きだからこそ審判をしている。

「ほかにも自分が所属していたスポーツ少年団のコーチや、草野球もしています。土日のスケジュールはびっしり埋まり、ぜいたくすぎるくらい野球にかかわれていますね。甲子園でも機会があればぜひ、審判をしてみたいです」

甲子園では毎年、40人以上が「審判委員」を担っている。継続的な「レギュラー審判」三十数人と、各都道府県の推薦を受けた1年ごとの「派遣審判」8人ほどだ。

身長195センチで〝ジャンボ〟の愛称をもつ藤原敏伸さん(50)も、第99回大会(2017年)の派遣審判として甲子園で塁審をつとめた。

「高校のOB会長に勧められて審判をはじめました。私自身は絶対に甲子園に行きたいという意識はなかったけど、周囲から薦めていただいて。夏の甲子園の大観衆は違います。最初は緊張してガチガチで、気づけば『もう、終わったんだ』と。貴重な体験をさせてもらいました」

近年は甲子園だけでなく、地方大会でも写真や動画がSNSなどにアップされ、「誤審の瞬間」と炎上することも。岡山県高野連でも苦情の電話が鳴りやまないことがあるという。

「審判は黒衣に徹して何もないのが一番、目立つのは誤審と指摘されるときだけです。私は完璧ではない人間の審判あっての高校野球と考えていますが、時代の流れで甲子園ではビデオ判定なども採り入れられるようになるのかもしれませんね」