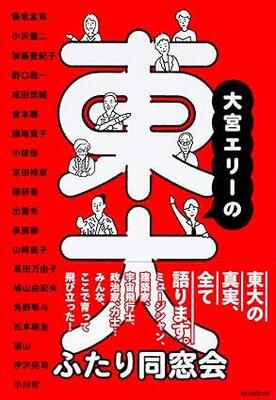

画家、作家、舞台の作演出、ドラマ・映画監督など、さまざまなジャンルで活躍し、2025年4月23日に病気のため49歳の若さで亡くなった大宮エリー氏。彼女は東京大学の卒業生だったが、それを隠して生きてきたという。今回紹介する『大宮エリーの東大ふたり同窓会』(朝日新聞出版)は、そんな大宮氏が東大卒のゲストを迎え、東大がゲストたちの人生に与えた影響について語り合った本だ。

例えば、シンガーソングライターの小沢健二氏。東大の教養学部だった彼は、当時の先生も授業も大好きだったという。東大では一般教養の好きな科目を取っていいシステムだったため、文系でありながら理系っぽい授業も取っていたとのこと。

「『科学史』なんかは、つまり西洋史というか哲学史みたいですごい楽しかった。今、学生だったらもっと取りたい授業がいっぱいある」(本書より)

時が経っても勉強好きは変わらず、今も論文を読んで曲を作っているそうだ。音楽の仕事をするからといって音楽のことばかり学んでいては、独創的で魅力的な音楽は作れない。小沢氏は東大という最高の環境で、ジャンルにこだわらずさまざまな知識を吸収したため、多くの人から支持される唯一無二のシンガーソングライターとなれたのだろう。

そんな小沢氏は、卒業してずいぶん経つ現在でもよく東大を訪れ、育徳園心字池 (三四郎池)を散歩しているという。有名な小沢氏がいれば注目されそうなものだが、東大には自分の世界に没頭している人が多いため、特に煩わしさは感じないようだ。大宮氏も、東大には思索にふけっている人が多く、おおらかな印象だと語っている。

続いて紹介するのは、総理大臣にも上り詰めた政治家の鳩山由紀夫氏。彼の家は代々政治家を輩出している政治家一族であり、また5代連続で東大に進学している東大一家でもある。鳩山氏は、特に「東大に行け」と言われたわけではないが、いつの間にか母に東大へのレールに乗せられていた。鳩山氏が高2の夏に模試を受けたところ、東大に受かる確率はわずか5%だった。そこから猛勉強して東大に一発合格し、工学部に進んだそうだ。

祖父や父と同じように東大へと進んだものの、当時の鳩山氏は、政治の道に進むつもりはなかったらしい。特になりたいものもなかったが、体よりも頭を使うほうがいいということで、工学部の計数工学科──今でいえばコンピューターサイエンスのようなところに行き、学者の道へ。その経験は、政治家になったあとにも活きた。

「工学的な見方をすることは大事じゃないかと思ってて。しばしば政治っていうのは、感情に任せていろんな話をしますけれども、冷静に議論するべきだと思うし」(本書より)

理系的だった鳩山氏は、感情ではなく数字やデータに基づく冷静な議論を推奨していた。そのために自分で、「原発を使わず自然エネルギーだけでカーボンニュートラルにできるか」という計算をしたこともあるのだとか。法学部や経済学部出身の政治家が多いなかで、工学部出身の鳩山氏のやり方は、珍しかったようだ。

本書で紹介されているのは、東大にまつわるエピソードだけではない。ゲストの東大合格法にもスポットが当てられている。例えば、タレントの高田万由子氏は、高校3年生の10月に東大へ入るための受験勉強を開始。オリジナルの受験プログラムを作り上げたという。

「夜9時から12時は、宿題とかではなく、自分で作り上げたプログラムをこなしていくって決めてました。その間は、電話がかかってきても出ない、テレビも見ない、トイレにも行かない」(本書より)

また、地方出身の僧侶である松本紹圭氏は、高校1年生のときに赤本を購入。3年後には赤本の問題が解けるよう、東大合格のための「千日間のプラン」を作成した。通っていた学校は東大対策をしてくれず、さらに予備校にも行かなかったが、松本氏は孤独な戦いに勝って見事に東大合格を決めた。

東大合格者の勉強に関するエピソードを見ると、ゴールまでの道筋を逆算してプランを立てる「段取り力」と、孤独に勉強と向き合い続ける意思の強さが重要だとわかる。本書で紹介される勉強法は、東大を目指す人はもちろん、資格などこれから何かを勉強する社会人にも参考となるだろう。

本書を読んで東大がゲストに与えた影響を知れば、東大が単に「頭の良い人が集まる学校」ではないことがわかるはず。これから東大に行く予定がある人もそうでない人も、『大宮エリーの東大ふたり同窓会』(朝日新聞出版)を通して、東大の本当の姿に迫ってみてはいかがだろうか。