「弟とは疎遠で、外部とのつながりもほとんどなかったと思います。誰かとつながっていれば、助かったかもしれません」(紺野さん)

弟の最期を目の当たりにした紺野さんは、弟のような人を一人でも減らすため、勤めていた会社を退職し18年9月にエンリッチを立ち上げ、同11月にサービスを始めた。

登録者は、これまでの約6年半で2万人を超えた。男女比は男性4割、女性6割。年代別では60代以上が約35%を占める一方で、10~30代は約20%、40代は約20%、50代も約26%いる。

紺野さんは「守りたいのは人間の尊厳」だと言う。

「死後、長期間放置された遺体は腐敗しますが、そんな状態で見つかるのは人の最期のあり方として、望ましいものではありません。少しでも早く発見することで、人としての尊厳を守りたい」

孤独死が問題とされるのは、前出の羽中田さんが心配するように、遺体の処理や清掃に費用がかかり、住宅の資産価値が低下すること。また、身寄りがない場合には、残された財産の整理などで社会的なコストがかかるからなどといわれる。

誰からも気づかれない

だが、日本福祉大学教授の斉藤雅茂さん(社会福祉学)は、「孤独死の発生に伴う社会的なコストは事実だが、そうした観点からこの問題を強調すると、一部の人びとの社会的な排除につながりかねない」と指摘する。

「かつて、ハンセン病の人たちを人里離れた山中や島などに強制隔離したように、孤独死の危険性が高い社会的に弱い立場に置かれた人たちを地域社会から排除すべきだという発想になりかねません」

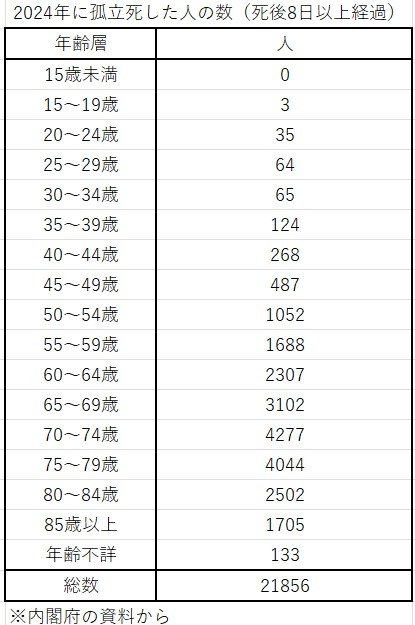

斉藤さんは「高齢世代よりも現役世代のほうが孤独死に至るリスクは高い可能性がある」と言う。高齢者はケアマネジャーやヘルパーなどが身近にいる人が少なくなく、ある程度、孤独死を防ぐことができる。だが、現役世代は、独身で社会とのつながりが薄い場合、2週間ほど音信不通でも誰からも気づかれないこともある。