死亡年齢の高齢化、葬式・墓の簡素化、家族関係の希薄化……、社会の変化とともに、死を取り巻く環境も大きく変化してきました。葬式が葬祭業者へと外注されるようになると、見栄や世間体を重視した儀式となっていきました。

この30年間、死生学の研究をしてきたシニア生活文化研究所代表理事の小谷みどりさんが、現代社会の「死」の捉え方を浮き彫りにする新刊、朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観』(朝日新聞出版)を発刊しました。同書から「お葬式の変化」を抜粋してお届けします。

【写真】小谷みどり氏の最新刊『〈ひとり死〉時代の死生観』はこちら

* * *

お葬式は外注され見栄や世間体を重視した儀式に

しかし、近所の互助で成り立っていたお葬式が、葬祭業者へと外注されるようになると、会社関係者など義理で弔問する人たちを大勢受け入れられるようになり、お葬式は見栄や世間体を重視した儀式となっていった。祭壇の変化がそのひとつだ。

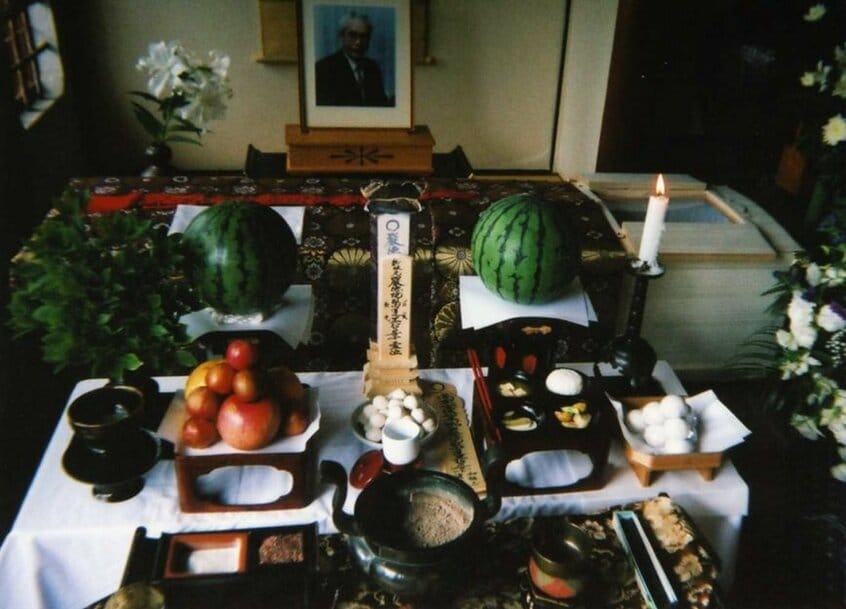

この写真は、私の祖父が亡くなった時の祭壇の様子だ。自宅でお葬式をしていた時代の祭壇は、このようなシンプルなものであったが、お葬式の場所が自宅からセレモニーホールへと移行すると、見栄や世間体を重視した、立派で豪華な祭壇が作られるようになった。

「故人の顔も名前も知らないが、故人の子どもと仕事上の取引がある」といった関係で、お通夜に参列することも一般的になった。営業職の人は、取引先への香典は接待交際費で計上できたし、お通夜の会場に名刺を置いてきたり、記帳したりすることで、遺族に対して「弔問しましたよ」という証拠を残すことが、仕事のひとつになっていた。遺族の側も、仕事関係の参列者に失礼がないように、お通夜には寿司やビールをふるまい、接待に注力した。

そもそも、お通夜は、大切な人の死を受け入れるための大切な時間で、本来は、身内だけでおこなわれる私的な儀式だ。ところが、1980年代以降になると、会社関係者や友人など、身内ではない人の参列が一般的になった。お通夜ならば仕事帰りに平服で行け、お焼香をして、下世話な話だが、遺族から寿司とビールまでふるまわれる。お通夜の席で同級生や同僚などと遭遇すると、「帰りに駅前で一杯やるか」などとなることも多かった。