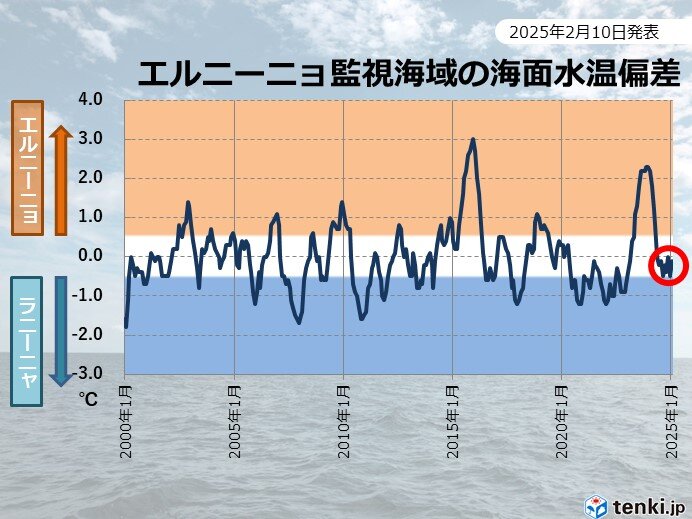

気象庁は今日10日「エルニーニョ監視速報」を発表しました。それによりますと、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られますが、ラニーニャ現象に近い状態となっています。冬の間はラニーニャ現象に近い状態が続きますが、次第に弱まるため、ラニーニャ現象の定義を満たすまでには至らず、夏にかけて平常の状態が続く可能性が高くなっています。(60%)

1月の実況

エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られますが、ラニーニャ現象に近い状態となっています。

1月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は-0.1℃で、基準値に近い値でした。また、ラニーニャ現象発生の判断に使用している5か月移動平均値の11月の値は-0.3℃で、基準値に近い値でした。

太平洋赤道域の海面水温は西部で平年より高く、東部で平年に近くなりましたが、中部では平年より低くなりました。太平洋赤道域の海洋表層の水温は西部で平年より高い一方、中部から東部では平年より低くなりました。太平洋赤道域の日付変更線付近の対流活動は平年より不活発で、中部太平洋赤道域の大気下層の東風(貿易風)は平年より強くなりました。

このような大気と海洋の状態は、ラニーニャ現象に近い状態となっていることを示しています。

今後の見通し

冬の間はラニーニャ現象に近い状態が続きますが、次第に弱まるため、ラニーニャ現象の定義を満たすまでには至らず、夏にかけて平常の状態が続く可能性が高くなっています(60%)。

実況では、太平洋赤道域の中部から東部で海洋表層の冷水が継続しています。大気海洋結合モデルは、今後、太平洋赤道域の中部から東部の冷水が東進し、冬の間はラニーニャ現象に近い状態が続きますが、大気海洋結合が弱いためこの状態は長くは続かず、春にかけてエルニーニョ監視海域の海面水温が上昇し、春から夏にかけて基準値に近い値で推移すると予測しています。

以上のことから、冬の間はラニーニャ現象に近い状態が続きますが、次第に弱まるため、ラニーニャ現象の定義を満たすまでには至らず、夏にかけて平常の状態が続く可能性が高くなっています(60%)。

ラニーニャ現象とは?

「ラニーニャ現象」が発生するのは、太平洋赤道域です。このあたりは貿易風と呼ばれる東風が吹いているため、通常、暖かい海水は西側のインドネシア付近に吹き寄せられる一方、東側の南米沖では、海の深い所から冷たい海水がわき上がっています。

ただ、何らかの原因で東風が強まると、西側の暖かい海水が厚く蓄積するとともに、東側にわき上がる冷たい海水の勢いが強まり、南米沖の海面水温が通常より低くなります。このように、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より低くなり、その状態が1年程度続く現象を「ラニーニャ現象」と呼びます。

「ラニーニャ現象」は海で起こる現象ですが、発生すると大気にも影響を及ぼし、世界各地で気圧配置などがいつもとは違った状態になります。雨や雪の降りやすい場所や、風の吹き方、気温などが変わってくるのです。

「ラニーニャ現象」発生時の日本は、冬は寒気が流れ込みやすいと言われています。今後、冬の間は、ラニーニャ現象に近い状態が続き、次第に弱まる予想ですが、沖縄・奄美や西・東日本を中心に、一時的に寒気が南下するタイミングもありそうです。気温の変化に、ご注意ください。