「女流」写真家の挫折

1960年代前後は、日本の写真史上ではじめて、女性の写真家たちに注目が集まった時代だった。戦後の女性解放と社会進出の気分を背景に、アメリカのマーガレット・バーク=ホワイトやベレニス・アボットなどの活躍も知られており、日本の女性たちの活躍への期待も高まっていた。

ことに注目されたのが、前号でもふれた「第三の新人」の今井寿恵である。今井のデビューは56(昭和31)年7月の銀座・松島ギャラリーでの初個展「今井ヒサエ写真展 白昼夢」で、モノクロとカラー合わせて30点のシュルレアリスティックで実験的な作品は、写真で描く心象的な詩として「フォト・ポエム」と形容された。

今井の父は浅草と銀座の松屋デパートで写真室を経営する写真家だが、彼女自身には写真を手掛けるつもりはなかったという。しかし母校である文化学院講師の柳宗理に勧められ、初個展を見た美術評論家の瀧口修造からは励ましを受けて、手ごたえを覚えた。また同年の奈良原一高、細江英公の個展からも非常な刺激を受けた。

今井の本誌初登場はこの年の10月号で、横浜の赤線地帯などの女性をテーマに初個展「女から見た―働く女性」(同年4月)を開いた常盤とよ子とともに、「個展を開いた二人の女流写真家」という記事で紹介されている。常盤が報道写真をめざす「リアリズム派」、今井が前衛芸術の「アブストラクト派」という位置づけであった。同じ女性の立場から女性のおかれた社会的状況をとらえた常盤は、木村伊兵衛から「数少ない日本での本格的な女流報道写真家」への道を歩むよう期待をかけられた。一方の今井は、これから「実用的な商業美術の方向に進んでゆきたい」との希望を口にしている。

翌57年6月、今井と常盤は二人展を月光ギャラリーで開いた。また赤堀益子を世話役として、関西のベテランの山沢栄子らを加え結成された、女流写真家協会に参加している。同会は活動2年で自然解散となったが、これも写真界のなかでの女性の地位が変わりつつあることを予感させた。本誌では、こうした流れを受けて8月号で座談会「写真商売うらおもて(5) 女流プロカメラマン」が企画され、今井と常盤のほか、主婦の友社の小川千恵子、フリーとしてダム建設や造船業の現場をルポしている赤堀が参加した。司会をつとめた文芸評論家の中島健蔵は、座談会の冒頭で、彼女たちは日本で初の「女流写真家」と呼ばれる人たちであり、「女性カメラマンの進出でこれから写真界がどう変わっていくかということは興味深々(ママ)」と話を切り出している。

これら女流写真家のなかで、今井の活躍は抜きんでていた。59年には日本写真批評家協会新人賞、翌60年には「カメラ芸術」誌の芸術賞を受賞。また、自身が望んだように「ハイファッション」「装苑」「婦人画報」などのファッション雑誌でも活躍を始めたのである。

しかし本誌62年8月号の「写真界消息」欄には、彼女のつらい近況が報告された。6月22日早朝に横浜で交通事故に遭い入院、現在は自宅療養中とあるのだ。この事故が今井に与えたダメージは大きく、顔面に大けがを負い、一時は左目失明の危険さえあった。また入院中に婚約を一方的に解消されるという精神的ショックも受けていた。

それでも翌63年に復帰し、以前と同様の活躍を始めるが、心に落とした影は大きかった。その影は、この年6月の復帰個展と10月号の本誌に発表した作品「独<ひとり>」に表れている。編集部の紹介には「完全に立ち直って」とあるが、作品は女性の顔をさまざまな手法で変形させたもので、痛々しさを感じさせる。彼女自身が付した作品解説からは、生と死、美と醜をめぐる強い葛藤の末に生まれた重たい表現だったことがうかがえる。

「生のままの顔が美しすぎるとき、私はその顔を死の世界へ送り込んで、永遠に生かし続けたい欲望が起きます」

今井や常盤の登場の後にも、本誌に女流写真家は登場する。「女性自身」誌での唯一の女性スタッフカメラマンからフリーの社会派となった清宮由美子、アジア各地を撮影した上野千鶴子などだが、その数は少数にとどまり大きな活躍はなかった。つまり「女流」とは、完全な男性優位社会というきわめて高い壁を表現するときに使われる形容詞だったのである。

「広告」写真家の飛躍

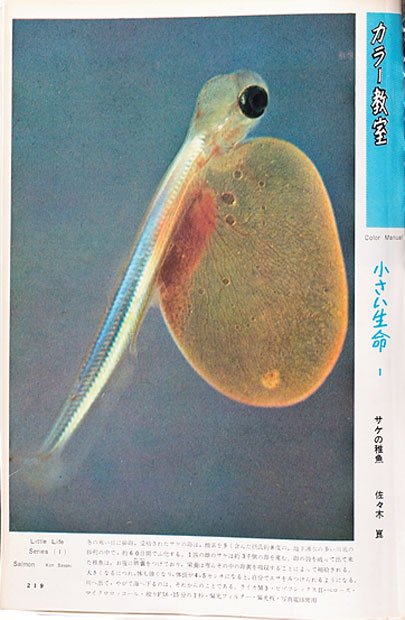

今井の活躍にみられるように、60 年代前半には多くの写真家が広告やファッションなどを手掛けるようになっており、その潮流は本誌の掲載作品によく反映されている。たとえば奈良原一高が62年に連載した、イマジネーションあふれる「モード写真の周辺」などは、ファッション写真の仕事を契機に生まれた斬新な作品といえるだろう。

復刊後における商業写真と本誌との関係を振り返ると、まず復刊の翌50(昭和25)年には、戦前に盛んだった広告写真懸賞が復活している。これに2年連続で入選を果たして才能を見せたのは、米子のアマチュア写真家だった杵島隆である。その杵島は知人の紹介で53年に上京して、2年前に設立されたライトパブリシティに入社する。そこでデザイナーの波多野富仁男とのコンビで能力を発揮し、「同社の表現スタイルを決めた」(中井幸一『日本広告表現技術史』玄光社)と評される仕事を相次いで発表した。また57年に入社した早崎治は、64年に開催された東京オリンピックの有名なポスター写真を担当して日本の広告写真表現の水準を世界に示している。

その間58年には日本広告写真家協会(APA)が結成され、60年には日本を代表する企業8社(朝日麦酒、旭化成、富士製鐵、東芝、トヨタ自動車販売、日本光学、日本鋼管、野村證券)の出資により日本デザインセンターが誕生した。玄光社から専門誌として「コマーシャル・フォト」が創刊されたのも60年である。潤沢な資金を背景に、さまざまな表現上の技術的実験が試みられていた当時の広告写真の世界は、現場の写真家にとっても写真雑誌にとっても魅力的なジャンルになりつつあった。

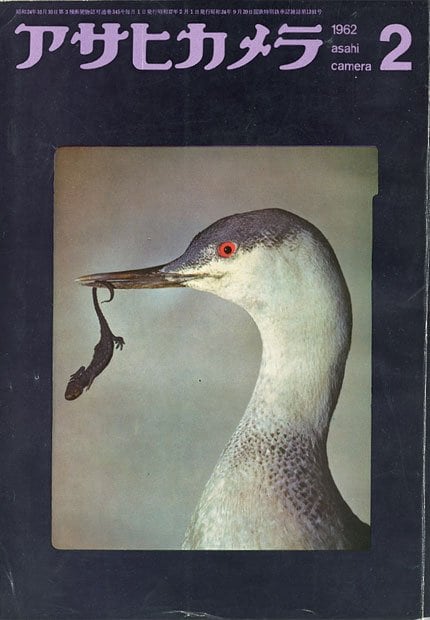

本誌における広告写真ムーブメントの影響は表紙にみられる。59年からグラフィックデザイナーと写真家が数カ月ごとにコンビを組んで担当するようになり、より視覚的にインパクトの強いものになっているのだ。これは広告業界でも話題になり、なにより手掛ける若い写真家やデザイナーたちがやりがいを感じられる仕事であった。

例えば62年は、細谷巌がデザイン、写真が安齋吉三郎というライトパブリシティのコンビが1年を通じて担当している。このときの経験について細谷は、原稿料が安くロケには行けないため、イメージをデザインするのに工夫を凝らしたと、愉快そうに語っているのである。(『タイムトンネルシリーズVol.19 細谷巌アートディレクション1954→』ガーディアン・ガーデン)。制作予算は少ないがデザイナーと写真家には、自由な発想による実験的な表現ができたのである。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)