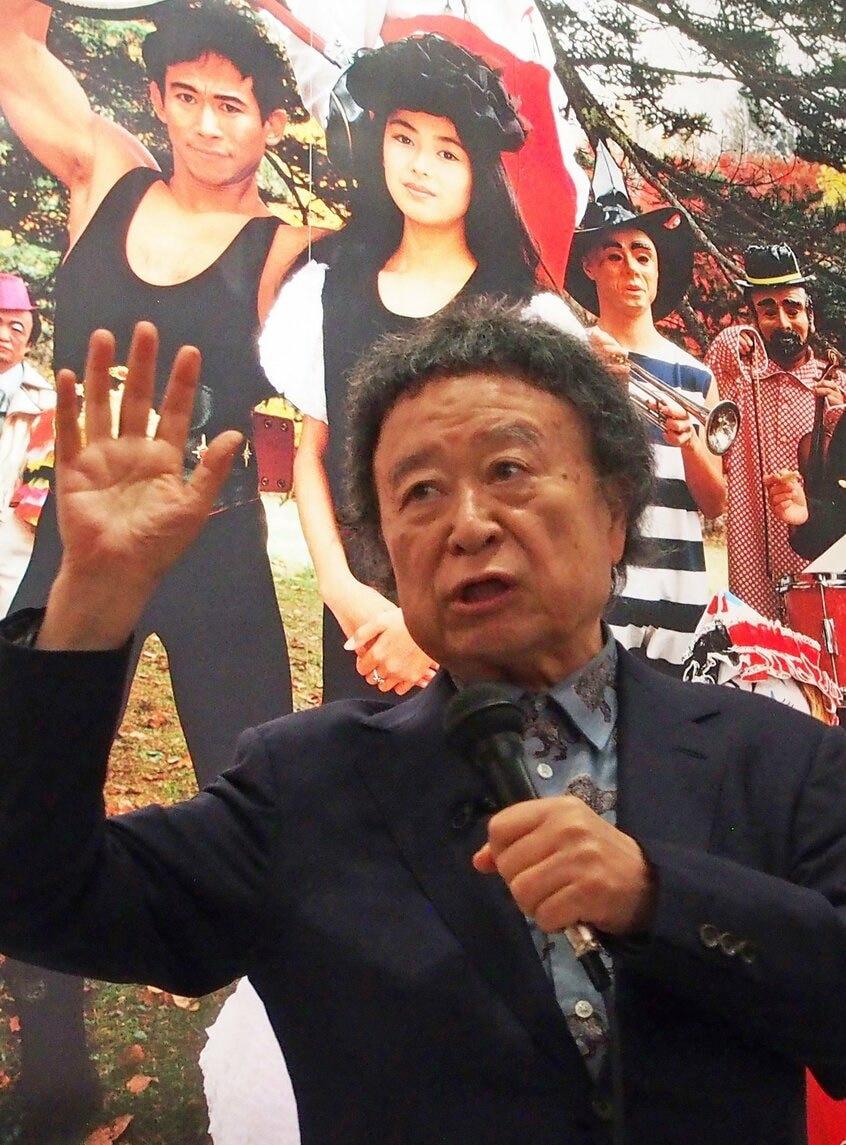

写真家の篠山紀信さんが4日、亡くなった。83歳だった。人物、建築、美術など被写体のジャンルは多様で、作品の数々は世界で知られる。1978年から97年の約20年間、雑誌文化が盛り上がっていた時代の週刊朝日の表紙も撮り続けた。篠山さんを偲び、週刊朝日2022年2月25日号の記事を再配信する。(年齢、肩書等は当時)

* * *

創刊100周年を迎えた週刊朝日にゆかりのある、時代を築いた人たちに、“その時代”と“これから”を思う存分に語ってもらいました。今回は写真家の篠山紀信さん。◆表紙撮影(1978年4月~97年10月)

僕が表紙を撮っていた1978年から97年の約20年はまさに雑誌の時代でしたね。

週刊朝日があって、文春、新潮、それからポスト、現代、パンチ、プレイボーイと、週刊誌が時代を作り、文化を彩りました。週刊誌は常に新しいことにチャレンジをする。写真家として時代にコミットするのは一番魅力的でチャーミングな仕事でしたね。日本のカルチャーのど真ん中ですから。

その中心的存在だった週刊朝日、その表紙を撮る際、まず、どういう雑誌かを考えました。

週刊誌といえば駅の売店で買って、電車で読んでそのまま網棚に置いて帰って家には持って帰らない。でも週刊朝日はそういう雑誌とまったく違って、新聞と一緒に宅配され、家庭で読まれる。お父さんもお母さんも子どもも読む。家庭の中に置いてあってもおかしくない写真を目指しました。

ただ表紙の被写体は、テレビや雑誌など、いろいろなメディアに出てくる人たちなので、読者は毎日のように見ている。だから見たことのない表情、そこを狙って撮りました。「こんなの初めて見た!」という驚きがないといけないんです。

女子大生の表紙も、週刊朝日の一時代を築きましたね。女子大生を表紙に、と思いついたのは、当時は“女子大生の時代”だったんです。美しさと知性を兼ね備えていて、週刊朝日の表紙にぴったりだと思ったんです。芸能人とは違う初々しさがある、そう思いました。

第1回が宮崎美子さんで、いきなり大成功でした。表紙になった写真は、じつは応募してきた写真そっくりなんですよ。当時の彼氏に撮ってもらったそうで、とても自然で魅力的だった。他の応募者の写真は、スタジオでしっかりライティングされたプロが撮ったようなものばかり。僕は今のスマホで撮ったように時代を先取りした自然な表情を目指しました。