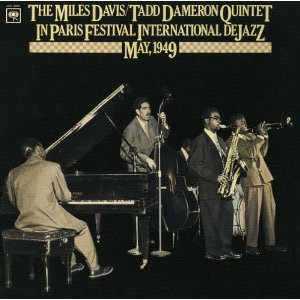

ジャズの世界には長年にわたって掟やルールのようなものがあって、入門書やガイドブックの「マイルス・デイヴィス」の項は、いつも『クールの誕生』というアルバムから始まることになっていた。ぼくにはこれが解せなかった。『クールの誕生』が「エライ」ということは十分に認識しているつもりだが、マイルス、あんまり吹いていないんだもの。あれは「編曲者の音楽」ではないだろうか。したがって「マイルスの入口」に設定するのはちょっと無理があるのではないかと思っていた矢先の1977年末、最適の入口が登場した。録音時期も『クールの誕生』と微妙に重なっている。つまり時系列的にみても「入口」にふさわしい。それが『パリ・フェスティヴァル・インターナショナル』である。

マイルスを年代順に聴きたい・集めたいという人に、なによりもこのアルバムから始めることをお薦めしたい。これ以前の、マイルスがメンバーとして起用されていたチャーリー・パーカー時代の演奏は、なんといってもパーカーを聴くために存在し、マイルスを聴く上では身が入りにくいものになっている。前述の『クールの誕生』は、マイルスがあまり吹いていないこともあるが、作品として少々難易度が高い。若き日のマイルスがトランペットをバリバリ吹きまくっているレコードがあればいいなあと、誰もが内心では思っていたにちがいなく(ですよね?)、その鬱憤を晴らしてくれたこのアルバムを、ぼくは絶対的に支持したいと思う。

1949年5月にパリで行なわれたジャズ・フェスティヴァルは、世界で初の本格的なジャズ・フェスティヴァルとして歴史に残っている。アメリカよりもジャズに対する理解が進み、アメリカのような人種差別も少なかったフランスは、当時世界のどの国よりもジャズ先進国だった(日本にもヨーロッパ経由でジャズの最新情報がもたらされることが多かった)。マイルスはこのフェスティヴァルに、タッド・ダメロン(ピアノ、作編曲)との双頭クインテットで出演した。マイルス、23歳。ちなみにここで曲目の紹介をしているのもマイルス。あのハスキー・ヴォイスになる前の若々しく初々しい美声に接することができる。その声とイントネーションから、良家のお坊ちゃんだったことが偲ばれる。

今回新たに登場した『パリ・フェスティヴァル・インターナショナル』には、2曲のボーナス・トラックが収録されている。《ラバー・マン》と《ザ・スクワレル》。いずれもグループ表現を重視した快演に頬もゆるむ。2009年に再発されたボックス・セットの収納ヴァージョンから追加されていたようだが、不勉強にもぼくは気がつかなかった。それだけに喜びは大きく、また新たな気持ちで23歳のマイルスに会えるのだから、ああ、なんと幸せなのだろう。とくに《ザ・スクワレル》で軽々と吹き飛ばすマイルスがチャーミングで、それはそれは愛おしい。

この演奏がラジオ番組用にライヴ・レコーディングされた1949年という年をジャズの歴史のなかでみれば、いわゆる「ビバップ」と称されるスタイルのジャズの時代にあたる。ここで展開されるマイルスやジェームス・ムーディー(テナー・サックス)のソロもそのビバップの流儀に基づいている。しかしタッド・ダメロンが全体のサウンドと構成に鋭く目配せしていたことから、ビバップでありながら次代のジャズとして主流を占める「ハードバップ」を呼び込んでいる。この「移り変わりゆくスリル」がたまらなく感動的。

この演奏を聴きながら、ぼくはいつも空想に耽る。それはその後のマイルスを知っていることによる「逆算の聴き方」でしかないのかもしれないが、ここで聴かれるマイルスの若く青い音(断じてヘタという意味ではない)は「始まりの予兆」を強く感じさせる。ここからすべてが始まった。そう思うだけで、胸の底が熱くなる。加えてこの熱い演奏の連続! マイルスがこの時点で早くも「マイルスの音」を手中にしていたこともわかる。40年代のマイルスは、この「ホットの誕生」から始まる、とここに規定しよう。[次回8/11(月)更新予定]