iPS細胞は「夢の再生医療」につながると期待される一方、日本のiPS細胞研究は「ガラパゴス化している」との批判もある。AERA 2019年12月16日号で、iPS細胞の世界的な立ち位置やその可能性などを取材した。

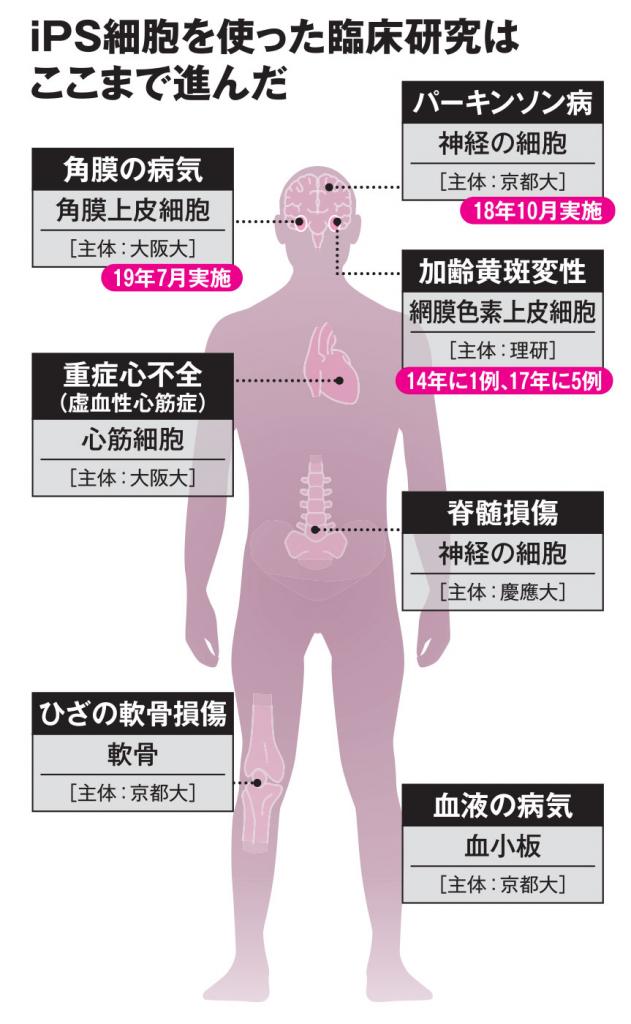

【イラストで見る】iPS細胞を使った臨床研究はここまで進んだ

* * *

日本がiPS細胞研究を重視して支援を続けるのは、世界的な傾向と比べると「ガラパゴス化」しているという批判もある。世界的にみて、iPS細胞はどんな立ち位置になっているのか。

藤田医科大学医学部再生医療学講座の松山晃文教授が今年1月時点でまとめた調査によると、論文数ではこれまで受精卵に由来する万能細胞であるES細胞を使った研究がiPS細胞を圧倒していた。しかし、09~10年くらいから、新たに始まる研究は、ほぼ全てiPS細胞を使うようになり、「ドラスチックな変化」が起きたという。その流れは続き、ついに16年、iPS細胞の論文数はES細胞の論文数を超えた。

「研究ではこれまでES細胞がゴールドスタンダードだったが、すでにiPS細胞がスタンダードとして受け入れられている」(松山さん)

iPS細胞の利用は再生医療だけでなく、培養皿の上で薬の効果を確かめるという使い道が非常に有力だ。iPS細胞やES細胞といった「万能細胞」を使う再生医療に絞ってみてみると、臨床試験の数はES細胞が26件、iPS細胞が6件で、世界的にはES細胞がiPS細胞を大きく上回っている。

ただ、松山さんは「最近の傾向として、新規に登録される臨床試験はES細胞よりもiPS細胞の方が増えている」と指摘。特に松山さんが注目するのは、白血病の患者向けの新治療法として高額な薬価が話題にもなった「CAR-T細胞療法」だ。

現在は患者の血液から、体内の異物を認識して攻撃する免疫細胞を取り出し、がん細胞を攻撃するよう遺伝子を加えて戻す。効果が劇的で、ほかの種類のがんにも使う研究が盛んだが、一つの障害は、患者自身の免疫細胞が体外でうまく増えないことだ。

大量培養できるiPS細胞を原料に使えば、今は「オーダーメイド」の細胞治療を安価で手早い「既製品」に変え、市場をさらに拡大できるとの期待が持てる。松山さんはこう話す。

「遺伝子治療など他の治療と比べ、iPS細胞などを使う細胞治療がどこまでシェアを握るのかはまだ見えない。ただ、iPS細胞はCAR-T細胞療法の原材料として必要性が増す可能性は高い」

(朝日新聞社・合田禄)

※AERA 2019年12月16日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2019年 12/16 号【表紙:成田凌】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FyAwRrwUL._SL500_.jpg)