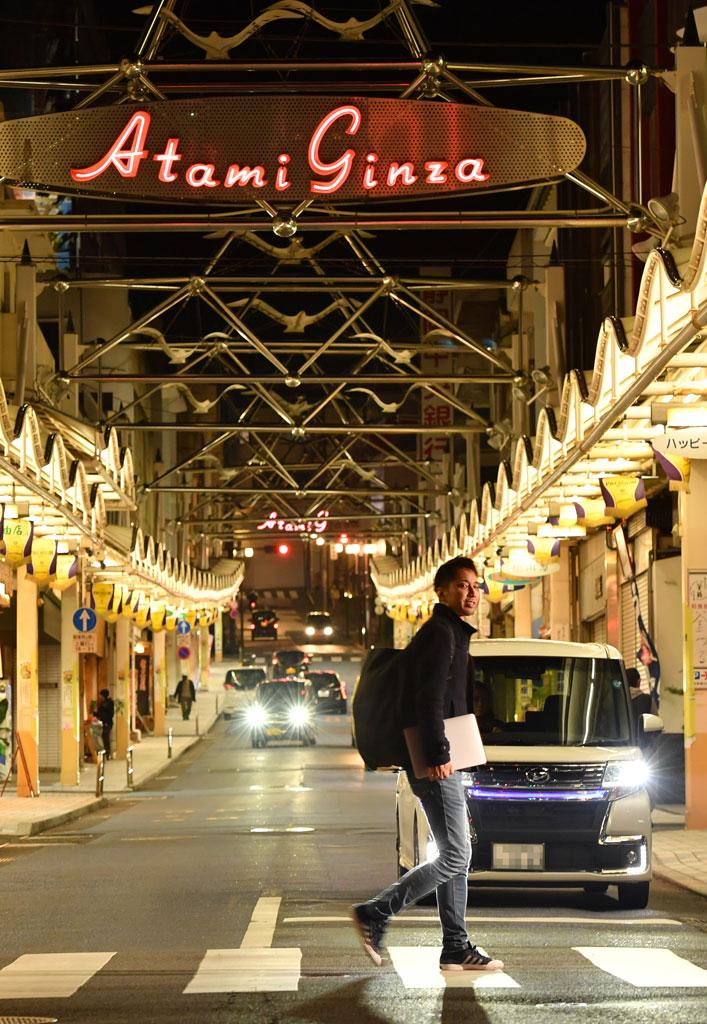

財政危機宣言が発動されていた静岡県熱海市が見事に再生を果たした。その背景には、地元出身の男性の努力があった。

* * *

カラフルなファッションに身を包んだ若い女性のグループが、1952年創業の純喫茶でガールズトークに花を咲かせている。今ではレトロと呼ばれるこの店も、開店当時は時代の先端をゆく社交場だった。

静岡県熱海市。かつて「第二の夕張」とまで言われ、2006年にこのままの行財政運営を続ければ、極めて近い将来「財政再建団体」に転落すると財政危機宣言が発動された温泉街に今、若い世代の観光客が連日のように押し寄せている。

熱海出身のmachimori代表取締役・市来広一郎(いちきこういちろう)さん(39)は、幼い頃に見たバブル絶頂期の華やかなりし頃の町の風景が目に焼き付いている。海岸線にはリゾートホテル。相模湾を一望できる斜面には高級別荘や大企業の保養所が林立。街には料亭やジャズ喫茶がひしめき、歓楽街を形成していた。

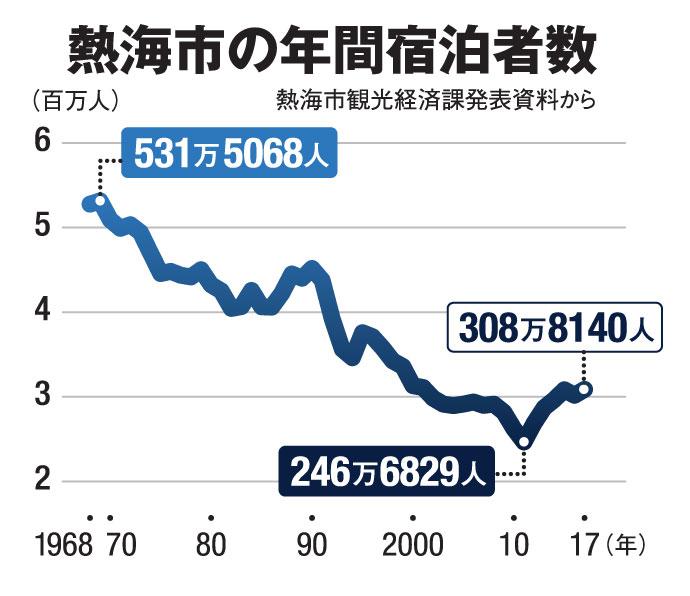

しかし、60年代には530万人を超えていたホテルや旅館の年間宿泊者数が、11年には246万人にまで落ち込んだ。バブル崩壊で企業の業績が悪化し、慰安旅行など団体旅行客が激減したのだ。

そんな廃れゆく故郷を横目に見ながら育った市来さん。熱海の街づくりに関わるようになったのは、ある経験が大きく関係している。大学時代、初めて出かけた海外旅行から戻ると熱海に自分の居場所がなくなっていた。両親が管理をしていた保養所が閉鎖となり、それに伴い実家が引っ越しを余儀なくされたのだ。この時、市来さんの胸にある想いが込み上げた。

「大きなものや、よそのものに頼っている街はもろい。小さくても地域に根付いた人や事業を作っていかないと、街は数年で廃墟のようになってしまう」

大学院修了後、外資系コンサルティング会社を経て、07年、28歳で熱海にUターンした。しかし、財政危機宣言の翌年の熱海は失意のどん底だった。街に染み付いたネガティブなイメージを払拭しないと街の再生などあり得ない。市来さんは、観光協会や行政を巻き込んで、数年をかけ街の資源を発掘し、街を楽しむコンテンツとして発信した。