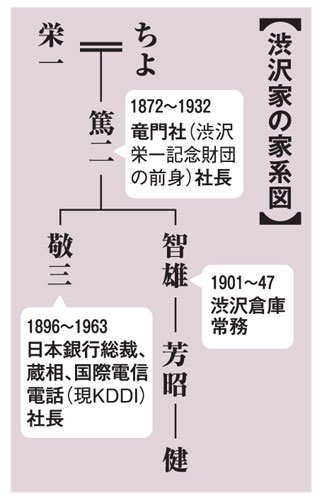

日本初の近代的銀行である第一国立銀行を設立した渋沢栄一の玄孫・渋沢健さんは、「銀行は原点回帰するべきだ」と訴える。

今年は明治150年。銀行業界にも維新が起きるでしょう。維新とは、重要な根幹を残しつつ、時代に合わせて改めること。過去の成功体験の延長線上に未来はありません。

やはり根幹すなわち原点に回帰するのは不可欠です。それは1873(明治6)年に営業を始めた日本初の近代的銀行、第一国立銀行にあります。設立にかかわったのが、わたしの高祖父、渋沢栄一です。

――そう語るのはコモンズ投信の会長を務める渋沢健さんだ。投資信託の運用や販売を手がけながら、栄一の研究にも取り組む。

栄一が初めて銀行を設立する際に、世間に銀行の意義をどう伝えたか。第一国立銀行の株主募集の告知に、こう書かれています。<銀行は大きな河のようなものだ。銀行に集まってこない金は、溝にたまっている水やポタポタ垂れている滴と変わりない。せっかく人を利し国を富ませる能力があっても、その効果はあらわれない>(健さんによる口語訳、以下同)

それは、いまであれば「預金を集めて融資する」ことに限りません。投信でお金を集めて、世界に投資する。その「大河」をつくるのが銀行のあるべき姿です。とくに地方金融機関には、支店の窓口で販売手数料を稼ぐだけではなく、残高を積み上げて信託報酬(運用・管理料金)を増やす方向に切り替えてほしい。顧客は地元で暮らしながら、世界の成長の果実を得られます。

もうひとつ、IT業界など異業種からの参入組にどう対抗するか。お金を預ける、引き出す、送るといった機能はスマホで完結すれば早いし便利です。でも機能に過ぎません。存在意義は機能以外にもあるでしょう。

どうやって会社の価値を高めるか、財産を次世代に引き継げるか──地場企業の経営者と一緒に考える。地域の悩みを解決するには地元密着の金融機関が最適です。デジタル技術にアナログで立ち向かわなければ、長期的には勝ち目がありません。