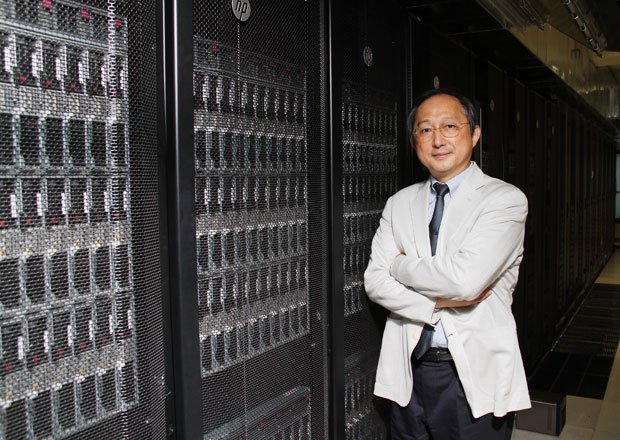

宮野悟さん(60)

みやの・さとる/1977年九州大学理学部数学科卒、84年理学博士。九州大学教授などを経て、96年から東京大学医科学研究所教授(撮影/編集部・宮下直之)

人のゲノム(遺伝子)研究が、がん治療を変えつつある。異常なゲノムを見つけ出し、その変異に応じた薬を患者に届ける「個別化医療」への挑戦だ。

2013年初頭、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターの宮野悟センター長は、片思いに胸を焦がしていた。お相手は、対話が知的で洞察力に富み、たゆまぬ向上心も魅力だ。気にかかったのは、ユーモアに欠けるところくらい──。

宮野さんが心ひかれたその“人”の名は「ワトソン」。米IBMが開発した最新のコンピューターシステムである。

「ひと目見て、これは、がん研究に使えるなと思ったんです」

ワトソンの実体は、人間が日常会話で使う自然言語を理解するクラウド上のソフトウェアだ。単に自然言語を扱えるだけでなく、導いた答えが妥当かどうか自ら検証し、学習していく。

したがって学習するデータをアレンジすれば、さまざまな専門知識を持ったワトソンを生み出せる。宮野さんが直感し、IBMも開発に着手していたのが、がんの専門知識を蓄え、投与すべき抗がん剤を提案できる「ドクター・ワトソン」だった。

なぜ、がん医療にコンピューターが登場するのか。宮野さんいわく、現在のがん治療・研究が「人知を超えた世界」に突入したことが背景にあるからだ。

がんとは、傷ついたゲノムが誤った信号を出し、細胞増殖がコントロール不能になる病気だ。