●ジャコがレゲエを弾いた

ライヴ・アンダー・ザ・スカイ北海道公演(1984年)の続きです。

ギル・エヴァンス・オーケストラ&ジャコ・パストリアスのステージが終わった頃には、空一面が夕焼けでした。北海道の空はとても広いです。さえぎるものはありません。想像のつきにくい方は、パット・メセニーとチャーリー・ヘイデンのCD『ミズーリの空』のジャケットを思い出していただければと思います。あれはミズーリ州の風景ですが、だいたいあんな感じです。

夕焼けの間をぬって、といえばいいのでしょうか、強烈なレゲエが耳に飛び込んできました。ブラック・ウフル+スライ&ロビーのステージです。ブラック・ウフルは当時、他界して間もないボブ・マーリーの損失を補う存在として大いに注目されていたレゲエのヴォーカル・グループ。スライ&ロビーはドラムスのスライ・ダンバーとベースのロビー・シェイクスピアからなるチームで、渡辺香津美の『MOBO』に参加したことでジャズ~フュージョン・ファンからも注目を集めていました。

私が生でレゲエを聴くのはこれが初めてです。が、やられましたねー。骨の奥まで響いてくるようなドラムスの音と、地響きを立てるベースの上で、粘っこいヴォーカルがシャウトします。1曲目の途中でもう、何人かの大人たちが立ち上がって思い思いに踊っています。

ステージの半分ぐらいが過ぎた頃でしょうか、舞台の奥からトランペットの音が聴こえてきました。あれ、バンドにラッパはいないはずだがなあ、と思っているとなんと、ギル・オーケストラのメンバーであるハンニバル・マーヴィン・ピーターソンが踊りながらステージに乱入してきたのです。しかもそのうしろには、ベースを持った笑顔の男。

ジャコ・パストリアスだ!

ジャコはさっそくアンプにベースをつないで、ロビー・シェイクスピアの横で弾き始めました。ハンニバルはマイクなしでラッパを吹きまくります。その音が、会場の奥の森林にぶつかり、はねかえって自然のエコーを生み出します。

演奏はしだいにジャム・セッション化していきました。バンド・メンバーは2人のゲストに、さかんにスポットを与えます。

しかしジャコはいつもの華やかな超絶プレイをしませんでした。ソロ・スペースを与えられても、ただひたすら低音で、ドスの利いたビートを刻むのみ。それが逆に、ジャコのレゲエに対する“敬意”を表していたような気がします。私の見た限り、この日のジャコはクレイジー・ガイでもなんでもありませんでした。ただただ音楽好きな、ひとりの男でした。

ジャコは帰国後、レゲエの大物、ジミー・クリフのアルバム『クリフ・ハンガー』に参加します。

●どうして象の鼻の先がトランペットなんですか?

ぼくは以前からジャコのファンだったのですが、このステージで新たにハンニバル・マーヴィン・ピーターソンのファンにもなりました。演奏のかっこよさはもちろんのこと、体を弓なりにして吹く姿勢や、ダンゴのような鼻が、田舎の中学生にはなんだか親しみを持って感じられたのです。

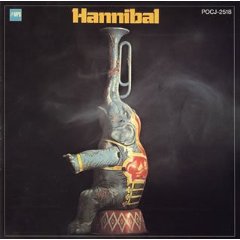

1984年当時、ハンニバルのアルバムは新品ではほとんど流通していませんでした。だから中古レコード店めぐりをするわけですが、なかでも『ハンニバル』に収められている《ソウル・ブラザー》にはぶっとびました。こんなに激しく雄大なトランペット・プレイは、それまで私の聴いたことのないものでした。今でも私がトランペット奏者を聴く際には、良かれ悪しかれハンニバルの存在がひとつの指針となっているような気がします。象の鼻の先っちょがトランペットになっている彫刻を用いたジャケット・デザインもユニークで、忘れがたいものでした。

それから7年後、私はジャズ雑誌のかけだし編集者になっていました。そしてハンニバルに「どうして象の鼻の先がトランペットなんですか?」と訊ねるチャンスを得ました。あのときはステージと客席だったのに、いまはとりあえずサシで話をしている。それはすごく不思議な感慨を私にもたらしてくれました。