早生まれの子どもは中学受験で不利になりやすいというデータがある一方、高校・大学受験ではその差は消失する傾向にあります。また早生まれの子どもは、小さいうちから”無駄に競争”に参加しないことで「自分らしい学び」が得られ、それは「個別化の時代」といわれる今、大きな武器にもなり得ると脳医学者の瀧靖之さんは言います。瀧さんの著書『本当はすごい早生まれ』から紹介します。※別記事<大学受験で「早生まれの不利」はもはや存在しない? 難関国立大学や医学部のデータから脳医学者が解説>から続く

【表】学力の高い家庭がやっている生活習慣はこちら学校でも家でも好きなことをしている

「個別化の時代」に有利なのが、早生まれ族です。なぜなら早生まれ族は、「標準化時代」の無駄な競争に巻き込まれる確率が少ないともいえるからです。

早生まれ族の受験のデメリットについては率直にお話ししてきましたが、このデメリットが一転してメリットになるのが、「個別化の時代」。つまり、今なのです。それはなぜでしょうか。

早生まれのSさんは、小学生の頃、休み時間に友だちと遊ばずに、一人でずっと絵を描いていました。お母さんは心配し、小学校2年生の頃担任の先生に、「お友だちと一緒に外で遊ばなくて、大丈夫でしょうか?」と相談したそうです。担任の先生は、「大丈夫ですよ。早生まれですし、ゆっくり成長を見守っていきましょう」といわれたといいます。Sさんは、その後も教室で絵を描き続けました。お母さんは大きくなったSさんに、「なんで友だちと遊ばないだけで、心配されるんだろうと思った」といわれたといいます。Sさんは現在、美大に通っています。

無理やり友だちとの遊びに参加させられることなく、好きな絵を好きなときに描き続けることができたことで、Sさんはその才能を伸ばすことができたのです。「他の子と同じように」外遊びを強制されていたら、Sさんはもしかすると絵の道に進まなかったかもしれません。

現在中学3年生のE君。小学生の頃は、学校の勉強についていくのが大変だったといいます。上のお兄ちゃん2人は中学受験組でしたが、本人は早々に「受験はしない」と宣言。

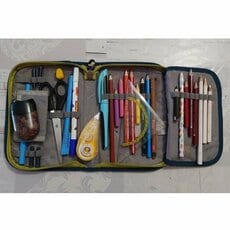

周りが中学受験に向けて勉強に取り組む中、コロナ禍で余ったおうち時間に、E君は本格的に料理をするようになりました。ハンバーグ、ナポリタン、唐揚げ、プリンなど、動画を見てサクサクつくってしまうそうです。最近ではフレンチにはまり、「料理用の刷毛がほしい」と道具にも興味が出てきたといいます。

次のページへ作家には早生まれ族が多い?