「入塾テストの点数を見た娘の目が輝いたのを見て、挑戦させてみようと決めました」。小学2年生から中学受験の準備をし、第1志望校の合格を勝ち取った埼玉県在住の母親は、「結果にかかわらず、子どもと向き合える良い機会だった」と振り返る。

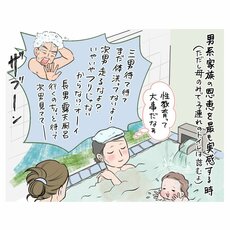

【マンガ】中学受験で「偏差値の高い学校」への思いを捨てきれなかった母が、「路線変更」を決断して“わかった”こととは一方、失敗だったと話すのは東京都在住の男の子の父親だ。「早稲田中学校も目指せます!」という塾講師の言葉に期待を膨らませ、小学4年生から準備をした。「早稲田は私にとっても憧れの学校。そこに息子が通う姿を夢見た」と話すが、結果は第3志望校まで不合格。今年の4月から区立の中学校に通っているという。

中学受験は単なる学力競争ではなく、「親子の共同プロジェクト」とも呼ばれている。親子にとってそれは、「人生を選び取る第一歩」となるのか、それとも「不安の共有」でしかないのか。

『「中学受験」をするか迷ったら最初に知ってほしいこと』で受験の意義を問い続ける塾講師の東京高校受験主義・東田高志氏と、中学受験に挑む娘と父を描いた小説『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』の著者である早見和真氏がお互いの本を読み、中学受験のリアルと理想、親の役割について本音で語り合った。

* * *

『問題。』が映す“受験と家族”

――小説『問題。』は、中学受験を通じて家族の成長(=在り方)を描いている。主人公の十和(とわ)は、物語の中で『次の文章を読み、家族の幸せの形を、文章中の言葉を使って40字以内で答えなさい。』という問いに、「そんなのあるならこっちの方が知りたいって」と返す小学6年生の女の子だ。このセリフに東田高志氏(以下・東田)は、「こういう小学生、本当にいるのかな」と驚いた。

東田:最初、十和を男の子だと思って読み始めましたが、途中で女の子だとわかり納得したことがあります。中学受験においての適性の一つが「早熟なタイプ」なんです。男女の性差はデリケートな話ですが、10~11歳ぐらいでは男の子よりも女の子のほうが精神的な成熟が早い。まさに十和は、中学受験にとても向いているタイプ。

次のページへ親子の距離感の難しさ