小平奈緒、高木美帆らスピードスケート日本代表の疾走を、固唾(かたず)をのんで見守っていたドクターがいる。東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療センターの柳下和慶(やぎしたかずよし)センター長だ。

専門は整形外科。日本スケート連盟の強化スタッフとして日本代表の海外遠征にも帯同し、選手たちを直接、サポートしてきた。それだけに、メダルに輝いた選手のガッツポーズ、コメントの一つ一つが胸に染みたという。

平昌五輪で日本は、冬季五輪史上最多の13個のメダルを獲得。この活躍に、東京医科歯科大「スポーツサイエンス機構」が果たした役割は大きい。

ケガの治療からリハビリ、予防、トレーニングまでをトータルでサポートするために2014年に設立された組織で、複数のメダリストを含む多くの選手がここに通っていた。

アスリートの身体のケアはこれまで、それぞれの専門家が別々に行うことが多かった。同機構では相互に連携できるのが強みだ。

例えば、靱帯損傷や肉離れを起こしたアスリートの場合。冒頭の柳下医師が専門とする高気圧酸素治療を受けて回復すると、同じ建物内で競技の種類やポジション、目指すレベルに応じたリハビリを受ける。復帰後は同機構のスポーツサイエンスセンターでトレーニングをする、といった具合だ。

大学が同機構を通じて目指すのは、アスリートの支援で得られた知見を一般の人々にも還元することだ。柳下医師は言う。

「スピードスケートは、予防医学の塊なんです」

同医師によればスピードスケートは、体のどこかにわずかな痛みがあるだけでパフォーマンスが一気に落ちる。痛みを引き起こした原因を丹念に探り、それを一つ修正しては、痛みやパフォーマンスの変化を計測。また一つ修正しては計測、というプロセスを繰り返す。

「選手の治療で得られたデータや知見は、中高年に多い腰痛やひざ関節痛の予防にも非常に役立ちます」(柳下医師)

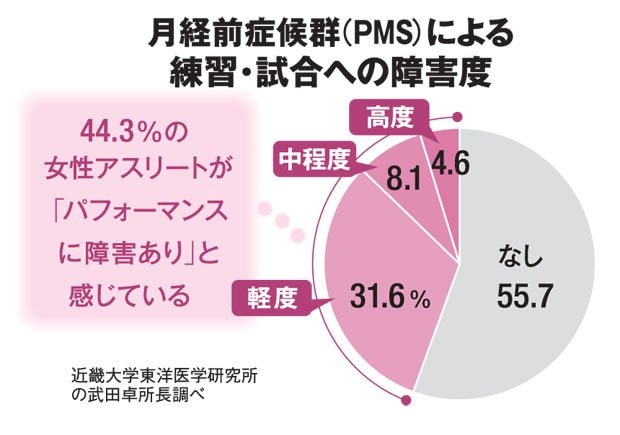

近畿大学では、女性アスリートを対象にした研究も進む。