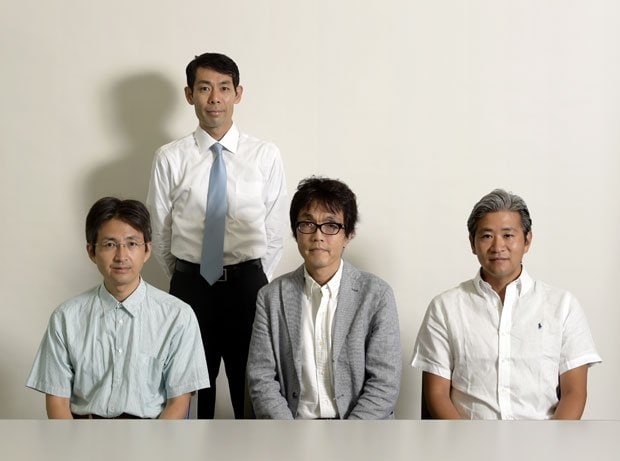

がんの治療法が確立したとされる日本でも、よりよい治療を求め、医療界をさまよう「がん難民」が生まれている。それはなぜなのか。がん研有明病院放射線治療科副医長の加藤大基医師、さぬき診療所院長の讃岐邦太郎医師、日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝俣範之医師、さらにがん体験者の大久保淳一さんが集まり、意見を交わした。

──「治療方針に悩んだり、よりよい治療をしてくれる医師や病院を探し求めたりして、途方に暮れながらさまよう」。民間シンクタンク「日本医療政策機構」の調査(2006年)によれば、そうした「がん難民」は推計約68万人いるといいます。科学的根拠に基づいた標準治療が確立している日本で、「途方に暮れる」がん難民が生まれるのはなぜでしょう。

加藤:がんを発症するのは人生の一大事です。ですから、ベストの方向を見つけ出す

というのは当然、必要な過程だと思います。ただ問題は、そこから先。途方に暮れる患者さんが出るのは、端的に言うと、医師と患者さんのコミュニケーション能力が問われているからだと感じます。

勝俣:私は理由が二つあると思います。一つは、加藤先生がおっしゃったコミュニケーションの問題。近年、医師と患者さんとの間のコミュニケーションはどんどん希薄になってきています。なぜかといえば、医師が忙し過ぎるからです。私は一日20人弱のがん患者を診ていますが、他の医師と比べて少ないと思います。患者さんと納得いくまでとことん話し合うためです。

それでも、私は腫瘍内科なので時間に少し余裕がありますが、外科医になると一日100人近いがん患者を診る医師はざらにいます。そのような状況で患者とコミュニケーションをとるのは難しい。そのため、医師と患者さんとの間にギャップが生まれ、話を聞いてくれないとか、見放されてしまったと感じてしまう場合があると思います。

もう一つは、情報の問題。治療に関する正しい情報ががんの患者さんにきちんと届いているかといえば、必ずしもそうではありません。ともすると、「がんは放置したほうがいい」などという間違った危険な情報も少なくありません。そうしたものが野放しにされている結果、患者さんは惑わされてしまうのだと思います。