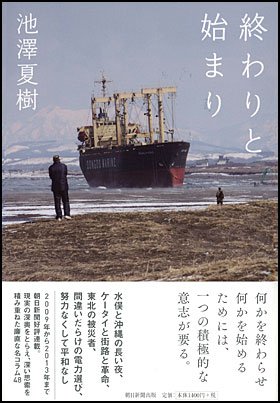

「終わりと始まり」 池澤夏樹 著 (朝日新聞出版より7月5日発売予定)

本書は作家の池澤夏樹が朝日新聞に連載した時評エッセイをまとめたものだ。連載期間は2009年春から2013年春の約4年――これは、民主党が政権にあった時間とほぼ重なる。そう簡単にはことは運ばないと思いながらも、国民の多くが、この時間に日本が生まれ変わるのではないかと心のどこかで期待していたのは間違いない。

しかし、民主党政権は失敗した。労働組合が代表する「戦後」的な既得権益に大きく依存した民主党は、自民党と選ぶところのない寄り合い所帯の呉越同舟政党であることがほどなく明らかになった。その結果、政策ではなく政争によって内閣は機能不全に陥り、そうこうしている間に日本という国は東日本大震災という巨大な災禍にして、時代のターニング・ポイントを迎えた。

本書において池澤は基本的に極めて良心的かつリベラルな文学者として、その知性を発揮している。冷戦後の新世界秩序に君臨するアメリカの傲慢に嫌悪感を示し、水俣病という「忘れられた」問題にスポットを当て、そして福島の原発が投げかけるものを真正面から受け止めて、決してそれは福島だけの問題ではないのだと正しく拡張し、僕たちに投げかけて来る。その冷静だが柔軟で、力強い筆致には安心感を強く覚えることができる。

しかしその一方で、いやその知性を信頼するがゆえに、池澤が本書の連載期間の後半にさしかかるにつれ、大きく苛立ち始めていることが気になってしまう。

表面的にはそれは、東日本大震災のもたらした国土・人心の荒廃と安倍政権による国内の右傾化への焦りに見える。

しかし、私見では池澤を迷わせているのはおそらく、このふたつのものが象徴するもっと巨大な変化ではないかと思う。本書の言葉を借りれば「終わりと始まり」の存在を、池澤は聡明で柔軟であるがゆえに気付いてしまっているからこそ苛立っているのだ。

はっきり述べてしまえば、池澤の焦りは「良心的な」「リベラルな」文学者としてのバランスの取れた知性を発揮するだけではこの状況――国土の何分の一かが壊滅し、ヘイトスピーチを反復する保守反動勢力に対抗し得る勢力が見当たらないこの状況――に対して、まったく無力であることをその鋭敏で柔軟な知性で鋭く感じ取っているからではないかと思う。

池澤の述べる「終わりと始まり」とは、僕の言葉に置き換えればこの国の文学的な知性が「リベラル」の一部を担うという社会的な回路の「終わり」であり、新しい位置づけと機能が要求される段階の「始まり」である。

たとえば本書で池澤は小泉構造改革を批判的に取り上げている。しかし当時の小泉支持者の中には原発に対して批判的な見解を示す者が少なくなかったという。なぜならば原発とは、旧経世会的な地方経営の象徴、代表的な利益誘導装置だったからだ。多くの「リベラル」たちは、「駅前の商店街」と「郊外のショッピングモール」では前者を擁護し後者を指弾するだろう。しかし彼らの大嫌いな原発と親和性が高いのはむしろ前者なのだ。

池澤がこの件についていかなる見解を示しているかは、本書からはうかがい知れない。しかし、池澤の苛立ちはこうした現実をシビアに受け止めた結果のように思える。もはや、かつての「良心的な」「リベラル」のパッケージ的な思考ではこの現実にコミットすることができないことを、池澤は正しく理解しているのだ。

一箇所だけ、拙著『リトル・ピープルの時代』についての言及がある。この本を池澤はかつてのリベラルたちが心のどこかで嫌いになれないでいる「革命の物語」が完全に失効したあとに、どう世の中を変えるためのビジョンを持つのか、を論じた本だと受け取ってくれたようだ。

そして池澤は一世代離れた僕(と同世代の社会学者)に「君たちは頭がいいなあ」と漏らす。素直に嬉しく思う反面、この表現に込められた小賢しさへの警鐘を受け取れないほど、僕たちは淡泊じゃない。だからこそ池澤さん、一緒にやっていきましょうよ、という気持ちで僕はこれから仕事をして行こうと思う。この何年かで、何かの「終わり」を体感したのなら、その後の「始まり」を僕たちがどうつくるのか、いろいろなことをひとまず横において見守ってください、と言いたいと思う。もしかしたら池澤さんからは、僕たちは「デジタル化で失われたもの」を省みない「新自由主義者」に見えてしまう一瞬があるかもしれない。けれど、僕たちの仕事はそういうカギカッコにくくられた思考を壊すことからはじまっていることを、きっと池澤さんなら分かってくれると思う。だからこそ、この本は「終わりと始まり」と題されているのだと、僕は理解している。