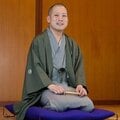

落語家・春風亭一之輔氏が週刊朝日で連載中のコラム「ああ、それ私よく知ってます。」。今週のお題は「衣替え」。

* * *

6月です。面倒くせえです、『衣替え』。洋服はどうでもよいのです。何が億劫って、落語家という商売柄、仕事着である和服の衣替えが大変。日常的に和服を着る方ならわかると思いますが、和服には裏が付いてる冬物の「袷(あわせ)」と、裏の付いてない夏物の「単衣(ひとえ)」がありまして、単衣のなかにも生地の薄い真夏に限り着る「薄物」(絽・紗・羅など)があります。

誰が決めたか知りませんが、それぞれ着用する期間が決まってまして……袷は『10月1日~5月31日』、単衣は『6月1日~30日』、『9月1日~30日』、薄物は『7月1日~8月31日』……という塩梅です。むかーしからこうなんでしょうね。たぶん烏帽子かぶって、笏を持った白塗りの平安顔な偉い人たちが、蹴鞠のあいまの退屈しのぎに戯れに決めたのだと思います(勝手なイメージ)。

そんなバカ殿面の貴族たちに言いたい。先の未来のことも想定して決めてくれ! まず冬物着用期間が10月頭から5月末までってどういうこと? 10月とか5月って冬? 8カ月は冬物ってことは日本ほぼ一年中冬じゃないの! その頃の日本ってそんなに寒かったの? 今、5月10月は気温30度近くまでいくよ! それなのに単衣は6月と9月の2カ月のみ?……本当に単衣、必要? 2カ月だけなら無理してでも袷か薄物で我慢すれば、余計な着物買わなくて済むのに!

この和服の『衣替えルール』は完全に今の日本の気候と乖離してしまった習慣と言えるでしょう。21世紀の温暖化舐めんなよ! また落語家は着物を鞄に入れて持ち運び移動します。裏が付いてるから袷は本当に重たい。着物+羽織も袷ですからね。独演会で二席やるときは着物+羽織のセットを二組と帯で肩が外れるくらいの重量感。なかには「重くて暑くてしょうがねえから袷の着物は最初から作らないし、着ないっ!」と決めてる人も。そろそろこの平安朝から続く(あくまでイメージ)『衣替えルール』を現代に合わせて変えたほうがいいんじゃないかしら。